Wissenschaftliches Poster Gestalten: Tipps für den Erfolg

Ein gutes wissenschaftliches Poster ist so etwas wie dein visueller Elevator Pitch – eine knackige, ansprechende Zusammenfassung deiner Forschung, die sofort Neugier weckt. Bevor du dich aber Hals über Kopf ins Design stürzt, ist eine kluge Vorbereitung das A und O für ein Ergebnis, das wirklich überzeugt.

Die strategische Vorbereitung: Mehr als nur Text und Bilder

Ein starkes wissenschaftliches Poster ist weit mehr als nur eine Ansammlung von Text und Grafiken. Es erzählt eine Geschichte. Deine Aufgabe ist es, diese Geschichte so klar und fesselnd wie möglich rüberzubringen, damit sie aus der Masse heraussticht und den Leuten im Gedächtnis bleibt.

Bevor du also auch nur ein Design-Tool öffnest, nimm dir einen Moment Zeit für das Fundament. Was ist die absolute Kernbotschaft deiner Forschung? Stell dir vor, ein Betrachter würde nur eine einzige Sache von deinem Poster mitnehmen – welche sollte das sein?

Dein Poster steht im harten Wettbewerb um Aufmerksamkeit. Auf einer wuseligen Konferenz hast du oft nur wenige Sekunden, um jemanden zum Stehenbleiben zu bewegen. Eine glasklare Kernbotschaft ist dabei dein stärkstes Argument.

Formuliere diese eine zentrale Aussage so präzise wie möglich. Alles, was du danach auswählst – jeder Textfetzen, jede Grafik, jede Zahl – muss diese Kernbotschaft stützen und unterstreichen.

Kenne deine Zielgruppe und dein Ziel

Für wen machst du das Poster eigentlich? Sprichst du zu Fachexperten, die mit jedem Detail deiner Methodik vertraut sind, oder zu einem breiteren wissenschaftlichen Publikum, das vielleicht nicht ganz so tief im Thema steckt? Die Antwort darauf entscheidet, wie tief du in die Erklärungen einsteigst und wie komplex deine Grafiken sein dürfen.

Gleichzeitig solltest du dir über das Ziel deines Posters im Klaren sein:

- Möchtest du wertvolles Feedback zu einer laufenden Studie einsammeln?

- Bist du auf der Suche nach Kooperationspartnern für zukünftige Projekte?

- Willst du einfach nur deine Forschungsergebnisse für eine Prüfungsleistung präsentieren?

Dein Ziel gibt vor, welche Aspekte deiner Arbeit du besonders ins Rampenlicht rücken solltest.

Die klassische Gliederung als roter Faden

Um einen logischen Lesefluss zu schaffen, der die Betrachter ganz intuitiv durch deine Arbeit führt, hat sich eine bewährte Struktur etabliert. Diese Gliederung ist ein super Gerüst, um deine Inhalte sinnvoll zu sortieren:

- Titel: Kurz, prägnant und so aussagekräftig, dass man sofort weiß, worum es geht.

- Einleitung: Ein kurzer Abriss des Problems und deiner Forschungsfrage.

- Methoden: Eine knappe, verständliche Beschreibung deines Vorgehens.

- Ergebnisse: Das Herzstück deines Posters, am besten visuell stark aufbereitet.

- Fazit/Diskussion: Die wichtigsten Schlussfolgerungen und ein kleiner Ausblick.

Ein wissenschaftliches Poster ist die ideale Form, um Forschungsergebnisse kompakt zu präsentieren, sei es auf Konferenzen oder im Studium. Für die Gestaltung hat sich oft das Format DIN A0 (84,1 cm x 118,9 cm) bewährt. Es bietet genug Platz und sorgt dafür, dass die Schrift auch aus etwa zwei Metern noch gut lesbar ist. Ein ausgewogenes Verhältnis von ca. 50 % Text, 30 % Grafiken und 20 % Freiraum hilft dabei, die Aufmerksamkeit zu maximieren. Zusätzliche Einblicke zur Postergestaltung findest du auf learninglab.uni-due.de.

Die folgende Tabelle gibt dir einen schnellen Überblick über die gängigsten Formate und welche Schriftgrößen sich in der Praxis bewährt haben.

Übersicht gängiger Posterformate und Schriftgrößen

Diese Tabelle zeigt die gängigsten DIN-Formate für wissenschaftliche Poster und die damit verbundenen Empfehlungen für Schriftgrößen, um eine gute Lesbarkeit aus typischen Betrachtungsabständen zu gewährleisten.

| Format | Größe (cm) | Empfohlene Schriftgröße Titel | Empfohlene Schriftgröße Text | Optimaler Leseabstand |

|---|---|---|---|---|

| DIN A0 | 84,1 x 118,9 cm | 80–120 pt | 24–36 pt | 2–3 m |

| DIN A1 | 59,4 x 84,1 cm | 70–100 pt | 22–32 pt | 1,5–2 m |

| DIN A2 | 42,0 x 59,4 cm | 60–90 pt | 20–28 pt | 1–1,5 m |

Wie du siehst, spielt die Größe eine entscheidende Rolle für die Lesbarkeit. Wähle im Zweifel lieber eine etwas größere Schrift, damit niemand mit zusammengekniffenen Augen vor deinem Poster stehen muss.

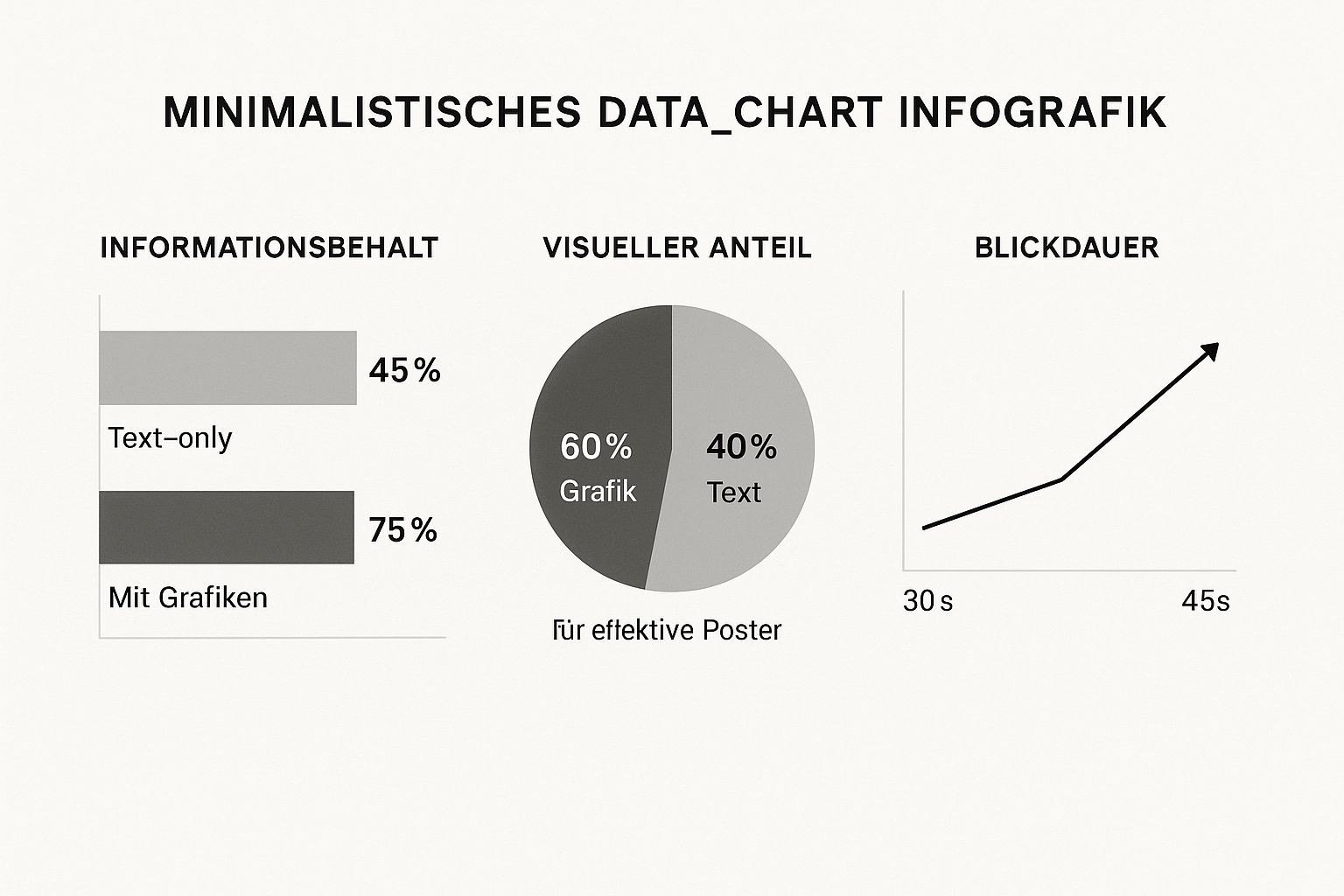

Die nachfolgende Infografik macht noch einmal deutlich, wie entscheidend gute visuelle Elemente für die Informationsvermittlung wirklich sind.

Die Daten sprechen eine klare Sprache: Poster mit einem hohen visuellen Anteil fesseln nicht nur die Aufmerksamkeit deutlich länger, sondern sorgen auch dafür, dass die Informationen viel besser hängen bleiben.

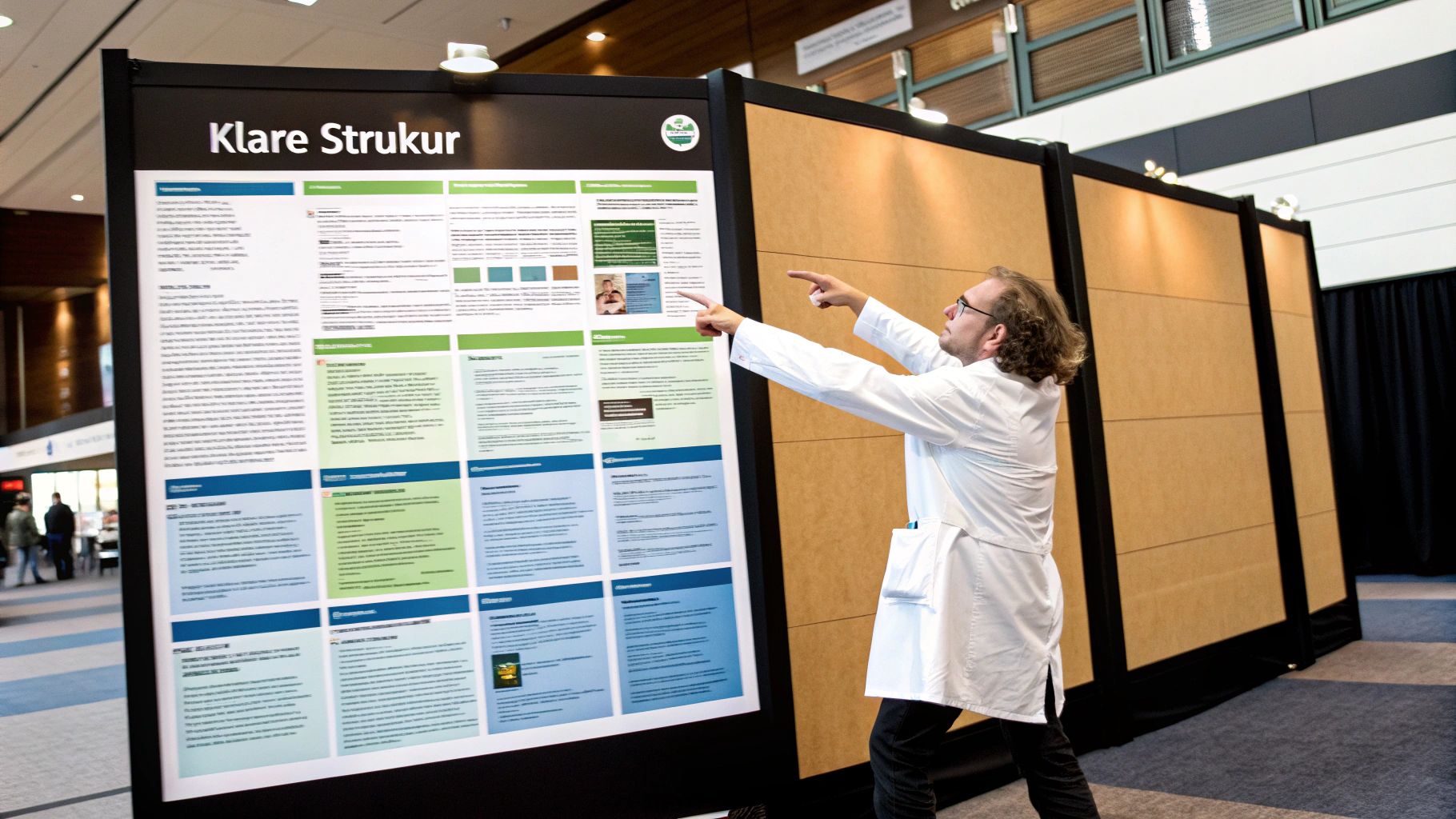

Ein klares Layout und visuelles Design entwerfen

Das Design deines Posters ist der Moment der Wahrheit. Es entscheidet darüber, ob jemand im Vorbeigehen neugierig wird und stehen bleibt oder ob dein Poster in der Masse untergeht. Hier geht es nicht um schicke Kunst, sondern um knallharte visuelle Kommunikation. Dein Job ist es, dem Auge des Betrachters einen roten Faden durch deine Forschung zu legen.

Ein Ansatz, der sich in der Praxis immer wieder bewährt hat, ist ein simples Spaltenlayout. Die meisten guten Poster, die ich auf Konferenzen sehe, nutzen drei oder vier Spalten. Warum? Weil diese Struktur den Blick ganz automatisch von links oben nach rechts unten führt – genau so, wie wir lesen. Das schafft sofort eine intuitive Ordnung und verhindert, dass das Auge planlos umherirrt.

Ein überladenes Poster schreit: „Ich bin kompliziert und du hast keine Zeit dafür!“ Ein sauberes, klares Layout flüstert dagegen: „Hey, hier gibt es spannende Erkenntnisse, die du in wenigen Minuten erfassen kannst.“ Genau das willst du erreichen.

Die richtige Schriftwahl für maximale Lesbarkeit

Glaub mir, die Wahl der Schriftart ist keine Nebensache. Sie ist eine strategische Entscheidung, die über Lesbarkeit oder Frustration entscheidet. Lass die Finger von verspielten oder allzu dekorativen Schriften. Greif stattdessen zu professionellen und sauberen Sans-Serif-Schriftarten (also ohne die kleinen „Füßchen“), die man auch aus ein paar Metern Entfernung noch gut entziffern kann.

Ein paar sichere Bänke für dein wissenschaftliches Poster sind:

- Helvetica: Ein zeitloser Klassiker. Neutral, professionell und einfach exzellent lesbar.

- Arial: Eine weit verbreitete und absolut solide Wahl, die auf so gut wie jedem Rechner vorhanden ist.

- Calibri: Wirkt etwas moderner und freundlicher. Oft Standard in PowerPoint, aber für Poster absolut tauglich.

Noch wichtiger ist eine klare visuelle Hierarchie durch unterschiedliche Schriftgrößen. Dein Titel muss riesig sein, die Überschriften der Abschnitte deutlich kleiner, aber immer noch größer als der eigentliche Text. Das hilft den Leuten, dein Poster blitzschnell zu scannen und direkt zu den Abschnitten zu springen, die sie wirklich interessieren.

Eine durchdachte Farbpalette entwickeln

Farben sind mächtig. Sie wecken Emotionen und können die Botschaft deines Posters unbewusst lenken. Beschränke dich auf eine kleine Palette von zwei bis drei Hauptfarben, die gut zusammenpassen und idealerweise etwas mit deinem Thema zu tun haben. Ein Poster über Meeresbiologie? Blautöne sind naheliegend. Eine Arbeit zur Pflanzenphysiologie? Grüntöne wirken stimmig.

Das Wichtigste ist jedoch der Kontrast zwischen Text und Hintergrund. Dunkler Text auf hellem Grund ist der Goldstandard, weil er am einfachsten zu lesen ist. Bitte tu den Augen der Betrachter einen Gefallen und vermeide anstrengende Kombinationen wie gelben Text auf weißem Grund oder dunkelblauen Text auf schwarzem Hintergrund.

Eine Analyse von Postern an deutschen Hochschulen hat übrigens gezeigt, dass etwa 85 % der erfolgreichsten Vorlagen klaren visuellen Regeln folgen: strukturierte Blöcke, wenig Text und eine stimmige Farbgebung. Einer der häufigsten Fehler ist die Textwüste. Als Faustregel gilt: Wenn jemand länger als drei Minuten braucht, um dein Poster zu verstehen, hast du zu viel geschrieben. Mehr wertvolle Erkenntnisse zur Postergestaltung bietet Scribbr.

Grafiken und Diagramme sind das Herzstück deines Posters. Sie sind kein reines Füllmaterial, sondern müssen deine Daten zum Leben erwecken und deine Thesen stützen. Jede einzelne Grafik sollte für sich allein stehen können und eine klare Botschaft vermitteln, die den Text daneben ergänzt und nicht einfach nur wiederholt.

Die passenden Werkzeuge für die Gestaltung finden

Die richtige Software entscheidet darüber, ob die Gestaltung deines wissenschaftlichen Posters zum kreativen Vergnügen oder zum frustrierenden Kampf wird. Die gute Nachricht ist: Du brauchst keine teure Profi-Ausstattung, um ein überzeugendes Ergebnis zu erzielen. Schauen wir uns die gängigsten Werkzeuge einmal genauer an, damit du das richtige für deine Fähigkeiten und Anforderungen findest.

Viele greifen erst einmal zu Microsoft PowerPoint, einfach weil es auf den meisten Rechnern schon drauf und die Bedienung vertraut ist. Das ist absolut legitim und oft auch völlig ausreichend. Der entscheidende Kniff ist, die Foliengröße von Anfang an korrekt einzustellen. Geh über „Entwurf“ -> „Foliengröße“ -> „Benutzerdefinierte Foliengröße“ und gib die Maße deines Zielformats ein, zum Beispiel 84,1 cm Breite und 118,9 cm Höhe für DIN A0. Danach sind die Hilfslinien dein bester Freund („Ansicht“ -> „Führungslinien“), um Spalten und Elemente exakt auszurichten.

Professionelle Layout-Software versus Online-Tools

Wenn du aber mehr Kontrolle über Typografie und das gesamte Layout haben möchtest, lohnt sich ein Blick auf spezialisierte Programme. Der Branchenstandard ist hier ganz klar Adobe InDesign. Es gibt dir die volle, präzise Kontrolle über Textblöcke, Raster und die Druckvorbereitung. Aber, und das ist der Haken, die Lernkurve ist deutlich steiler und das Programm kostet im Abo-Modell.

Eine wirklich starke und vor allem kostenlose Alternative ist Inkscape, ein Open-Source-Programm für Vektorgrafiken. Das ist besonders dann genial, wenn du scharfe, skalierbare Diagramme brauchst, die auch im riesigen Posterformat nicht verpixelt aussehen.

Wer es lieber schnell, intuitiv und vielleicht sogar kollaborativ mag, für den ist Canva eine fantastische Option. Das webbasierte Tool hat unzählige Vorlagen, die dir den Start enorm erleichtern.

Ein gutes Werkzeug nimmt dir technische Hürden ab, damit du dich voll und ganz auf den Inhalt konzentrieren kannst. Wähle die Software, mit der du dich am wohlsten fühlst – nicht die, die am professionellsten klingt.

Canva hat eine riesige Bibliothek an Postervorlagen, die du super als Ausgangspunkt für dein eigenes wissenschaftliches Poster nehmen kannst.

Der Screenshot zeigt gut, wie einfach du mit einer professionell gestalteten Vorlage starten kannst, anstatt bei null anfangen zu müssen.

Ein Vergleich der gängigsten Werkzeuge

Jedes Programm hat seine Stärken und Schwächen. Diese kleine Übersicht soll dir bei der Entscheidung helfen.

| Werkzeug | Vorteile | Nachteile | Ideal für... |

|---|---|---|---|

| PowerPoint | Weit verbreitet, einfache Bedienung, viele kennen es bereits. | Begrenzte typografische Kontrolle, eher für Präsentationen konzipiert. | Einsteiger und schnelle Projekte ohne komplexe Layout-Anforderungen. |

| Canva | Sehr intuitiv, viele Vorlagen, gut für die Zusammenarbeit im Team. | Weniger Kontrolle über Details, beste Funktionen im Abo-Modell. | Schnelle, ästhetisch ansprechende Designs mit geringem Lernaufwand. |

| Adobe InDesign | Maximale Kontrolle über Layout, Typografie und Druckdaten. | Steile Lernkurve, kostenpflichtig im Abo. | Profis und alle, die höchste Präzision und Gestaltungsfreiheit benötigen. |

| Inkscape | Kostenlos (Open Source), stark bei Vektorgrafiken, gute Druckoptionen. | Oberfläche wirkt teils veraltet, weniger intuitiv als Canva. | Wissenschaftler, die eigene, hochauflösende Grafiken erstellen müssen. |

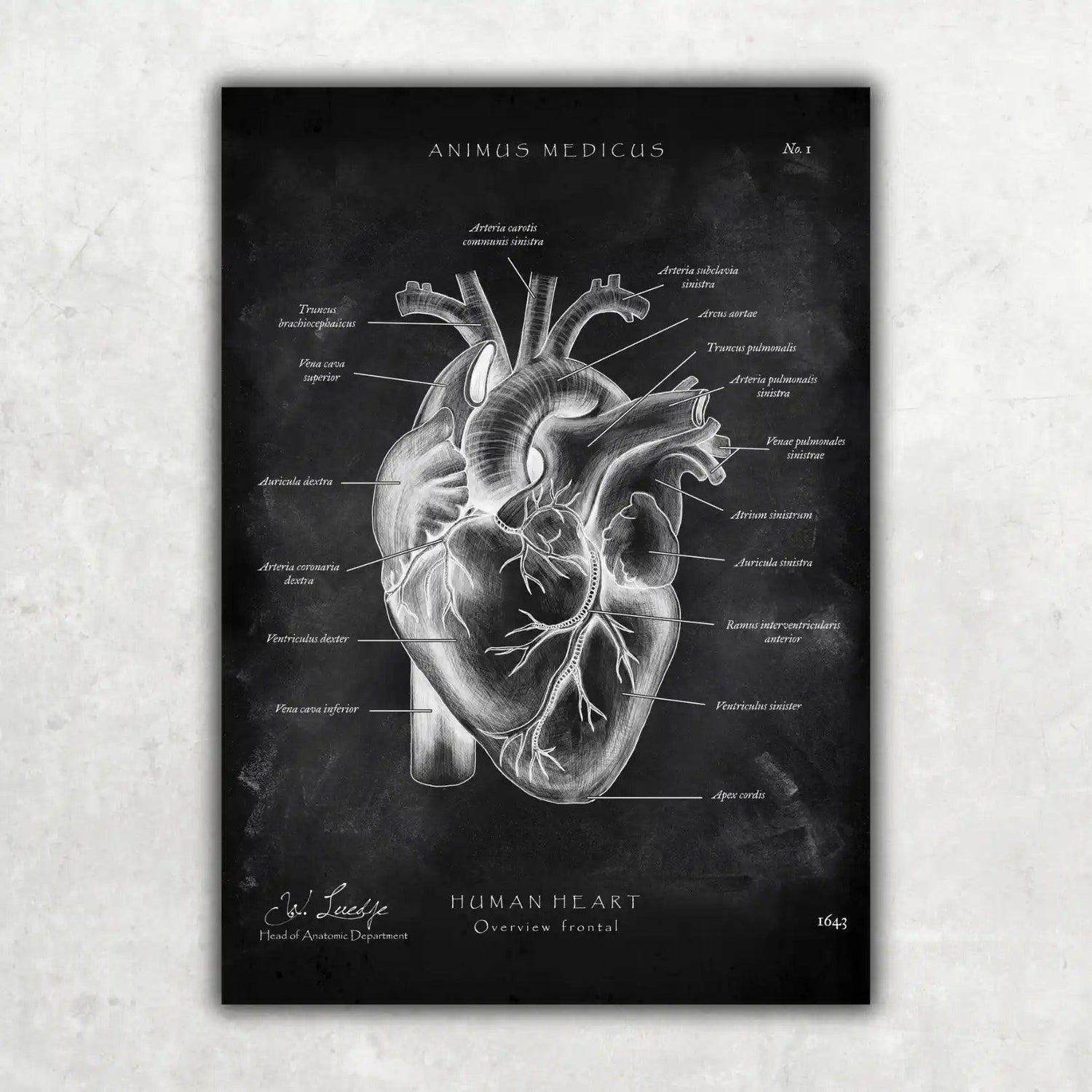

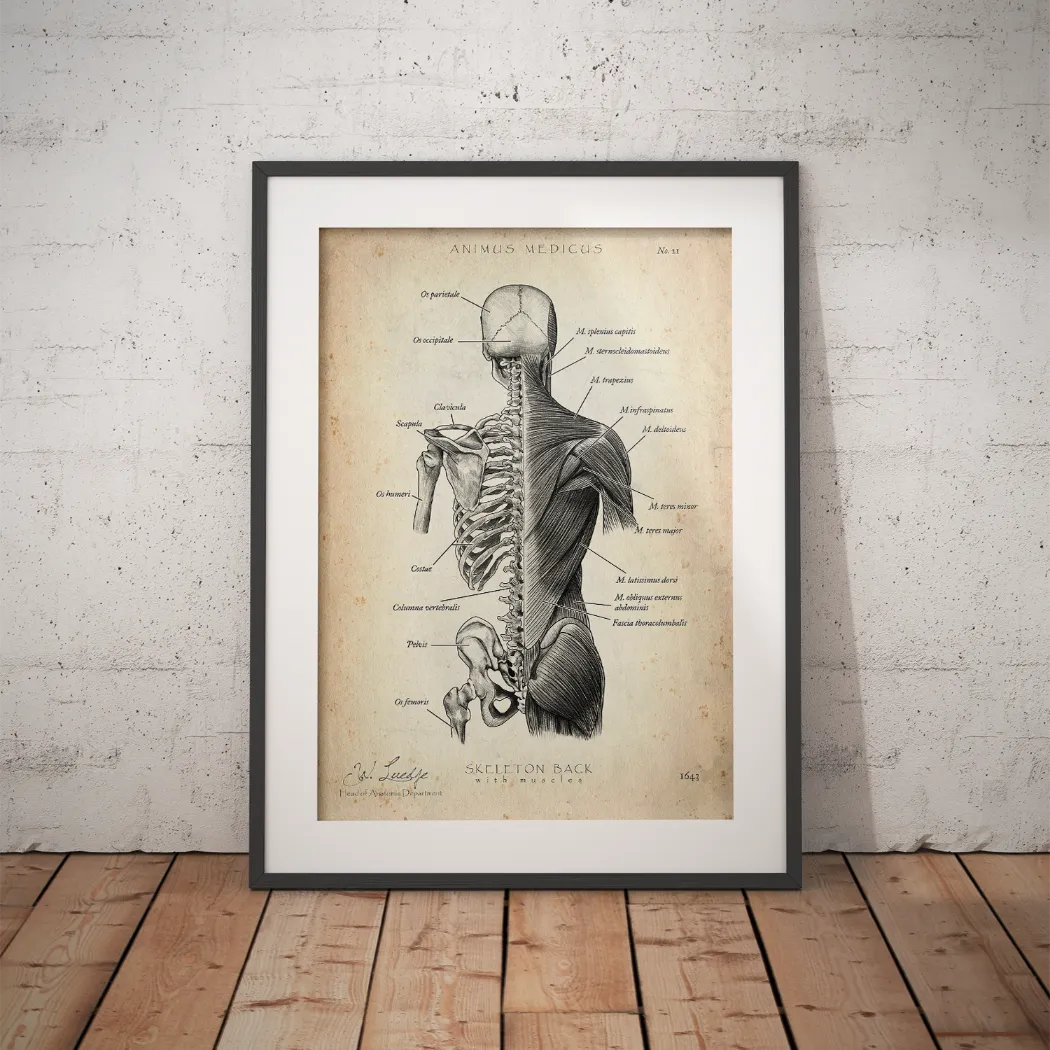

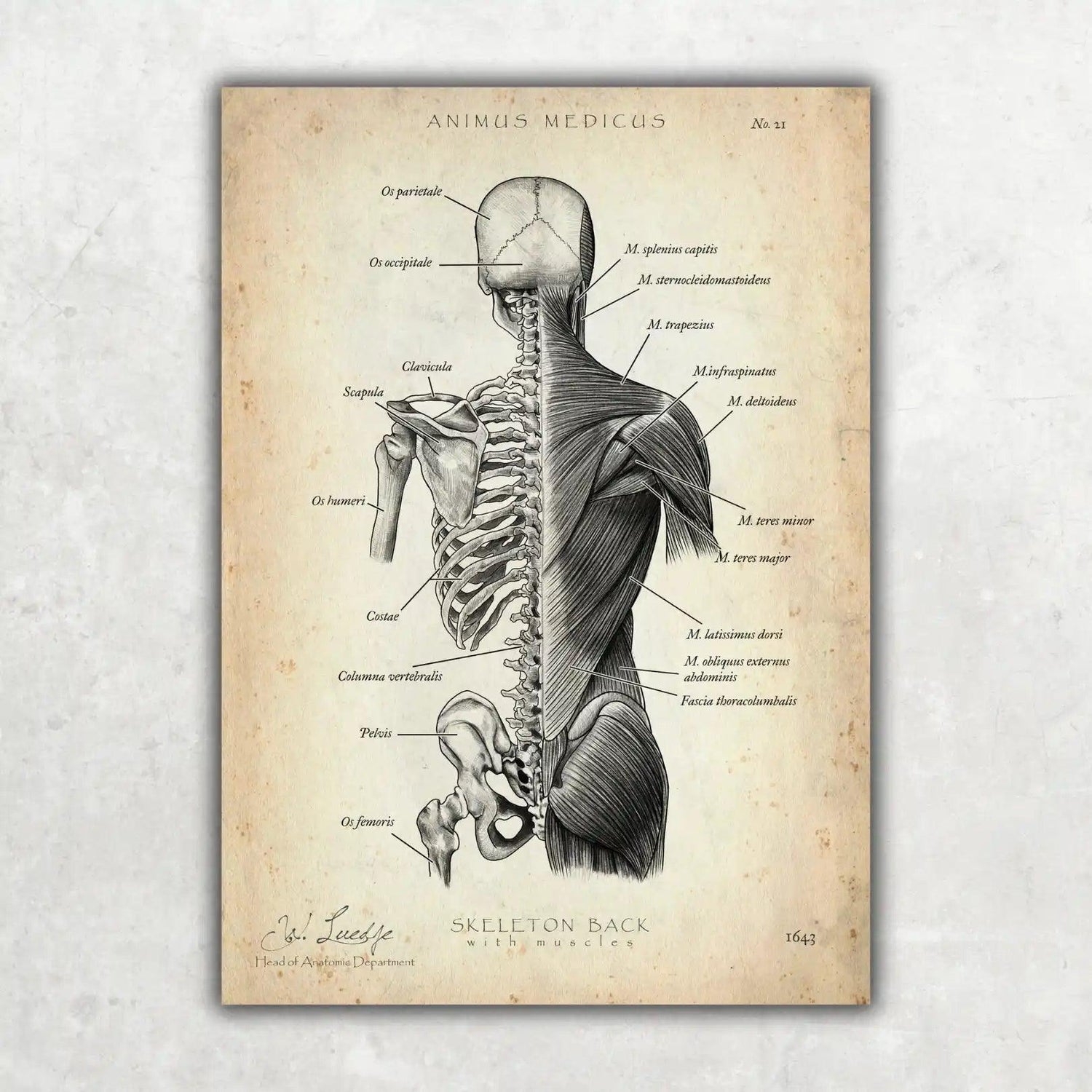

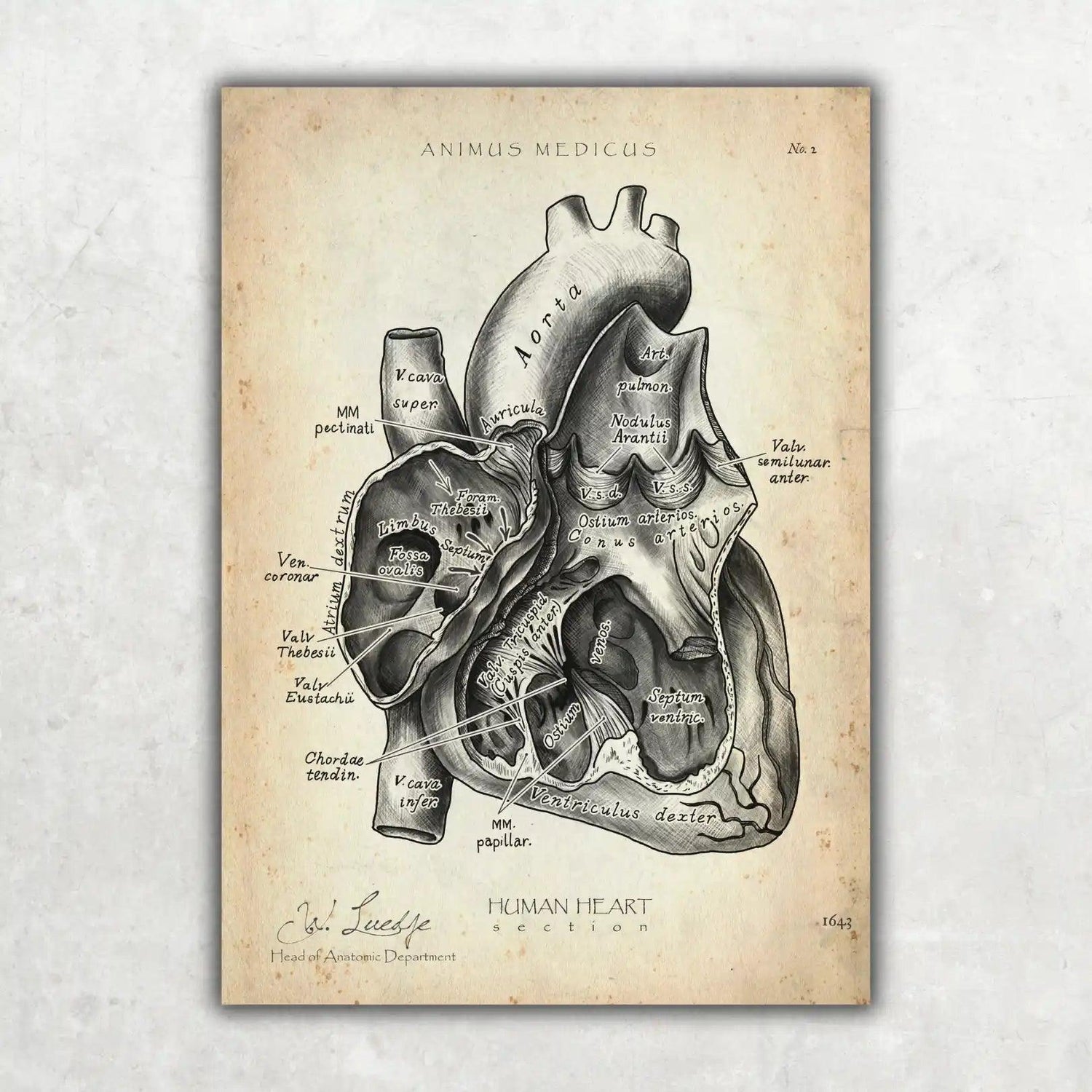

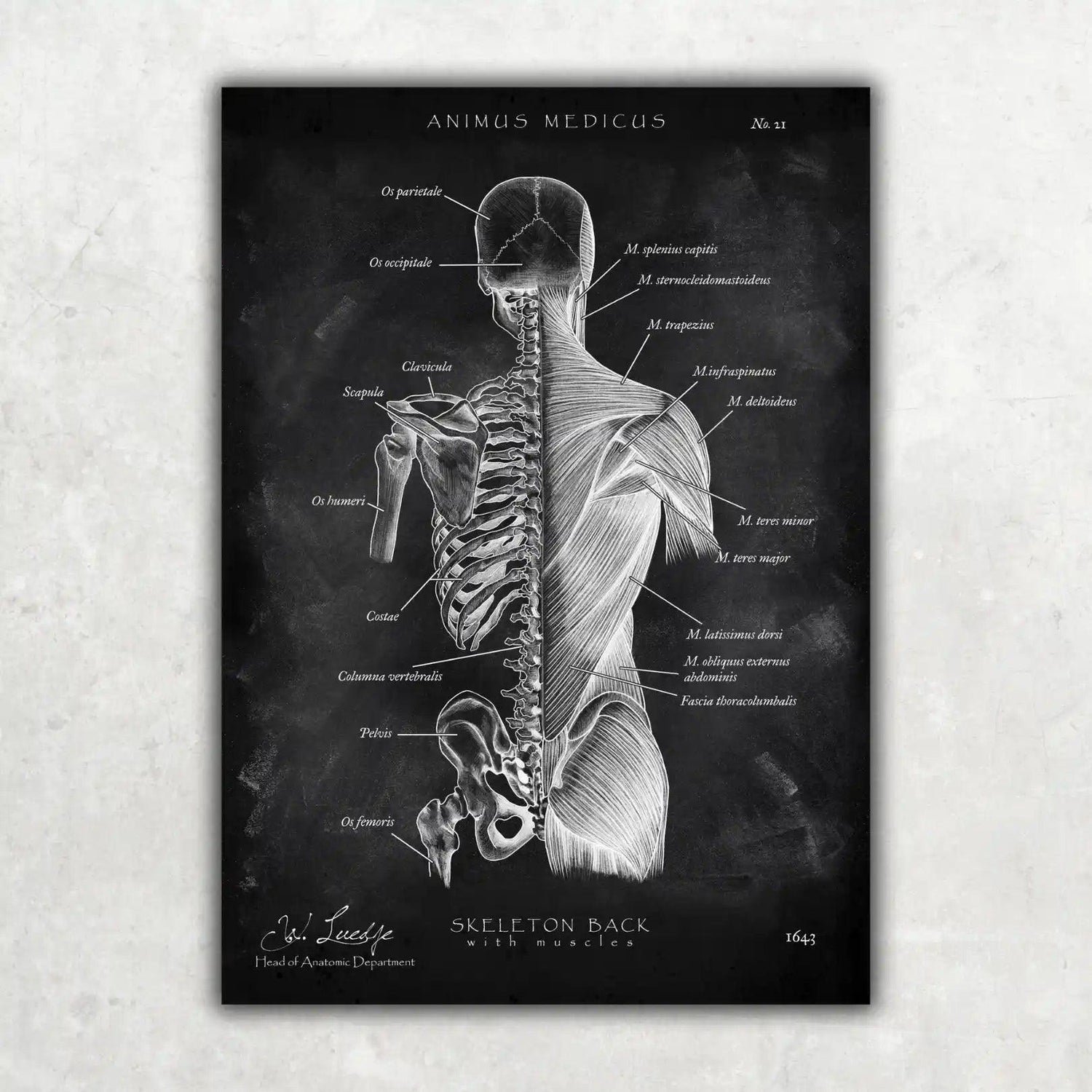

Egal, für welches Tool du dich am Ende entscheidest: Achte immer darauf, mit hochauflösenden Bildern zu arbeiten. Das ist das A und O. Gerade für Medizinstudierende ist es essenziell, dass anatomische Darstellungen gestochen scharf und präzise sind. In unserem Shop findest du übrigens eine große Auswahl an Anatomie-Postern für Medizinstudenten, die wissenschaftliche Genauigkeit mit einem ästhetischen Design verbinden.

Inhalte auf den Punkt bringen und verständlich formulieren

Auf einem wissenschaftlichen Poster ist der Platz dein kostbarstes Gut. Lange Textwände sind der absolute Todfeind jeder Aufmerksamkeit. Deine wichtigste Aufgabe ist es also, komplexe Forschungsergebnisse so zu destillieren, dass sie auch im schnellen Vorbeigehen erfasst werden. Das Motto lautet: maximale Klarheit bei minimalem Text.

Auf einem wissenschaftlichen Poster ist der Platz dein kostbarstes Gut. Lange Textwände sind der absolute Todfeind jeder Aufmerksamkeit. Deine wichtigste Aufgabe ist es also, komplexe Forschungsergebnisse so zu destillieren, dass sie auch im schnellen Vorbeigehen erfasst werden. Das Motto lautet: maximale Klarheit bei minimalem Text.

Vergiss lange, verschachtelte Sätze. Formuliere lieber kurz, aktiv und auf den Punkt. Statt umständlich zu schreiben: „Es wurde eine Untersuchung der Proben durchgeführt, um festzustellen…“, sag einfach: „Wir untersuchten die Proben, um zu bestimmen…“. Dieser kleine Kniff macht deinen Text sofort zugänglicher und leichter verdaulich.

Vom fließtext zu schlagkräftigen stichpunkten

Dein Poster ist keine Doktorarbeit im Hochformat. Die mit Abstand beste Methode, um Informationen schnell zu transportieren, sind Stichpunkte. Sie zwingen dich nicht nur, deine Gedanken aufs Wesentliche zu reduzieren, sondern geben dem Betrachter auch eine klare, leicht zu scannende Struktur an die Hand.

Zerlege deine Inhalte in logische, verdauliche Häppchen, anstatt ganze Absätze zu formulieren:

- Problem: Nagel die zentrale Forschungsfrage in einem einzigen Satz fest.

- Ansatz: Beschreibe deine wichtigste Methode in 2–3 knappen Stichpunkten.

- Ergebnis: Präsentiere deine wichtigste Erkenntnis als klaren, unmissverständlichen Fakt.

- Schlussfolgerung: Fasse die Bedeutung deiner Ergebnisse kurz und prägnant zusammen.

Diese Technik spart nicht nur wertvollen Platz, sondern schärft auch deine gesamte Argumentation. Jeder Textblock auf deinem Poster sollte eine präzise Aufgabe erfüllen, ganz ähnlich wie in der Anatomie, wo jeder Körperteil eine klare Funktion hat.

Entwickle deinen 30-sekunden-pitch

Jetzt stell dir mal vor, eine Koryphäe deines Fachs bleibt vor deinem Poster stehen und fragt: „Worum geht es hier?“ Du hast ungefähr 30 Sekunden, um sie zu überzeugen. Genau diesen „Elevator Pitch“ solltest du beim Gestalten deines Posters immer im Hinterkopf behalten. Was sind die drei wichtigsten Botschaften, die absolut hängen bleiben müssen?

Dein gesamtes Poster ist die visuelle Antwort auf diese Frage. Jeder Titel, jede Grafik und jeder einzelne Stichpunkt muss auf diesen schnellen, prägnanten Überblick hinarbeiten. Wenn ein Betrachter nach 30 Sekunden die Kernbotschaft verstanden hat, hast du alles richtig gemacht.

Dieses mentale Werkzeug ist unglaublich hilfreich, um Überflüssiges radikal zu streichen und dich voll auf die entscheidenden Fakten zu konzentrieren.

Grafiken und tabellen müssen für sich selbst sprechen

Deine visuellen Elemente sind keine Deko, sie sind ein zentraler Teil deiner Geschichte. Eine wirklich gute Grafik oder Tabelle muss auch dann verständlich sein, wenn man den begleitenden Text komplett ignoriert. Das schaffst du nur mit einer absolut durchdachten Beschriftung.

Jede Grafik braucht einen Titel, der die Kernaussage auf den Punkt bringt – nicht einfach nur „Ergebnis A“. Genauso müssen die Achsen klar und deutlich beschriftet sein, inklusive der Einheiten. Eine Legende, die alle Farben und Symbole eindeutig erklärt, ist ebenfalls Pflicht. Das Ziel ist glasklar: Jemand schaut auf die Grafik und versteht sofort, welche Geschichte die Daten erzählen.

Den Druckprozess erfolgreich meistern

Dein wissenschaftliches Poster ist fertig gestaltet – ein großartiger Entwurf, in den du viel Arbeit und Herzblut gesteckt hast. Super! Jetzt kommt der letzte, aber entscheidende Schritt: der Druck. Damit das Ergebnis auf Papier genauso beeindruckt wie auf deinem Bildschirm, gibt es ein paar Dinge zu beachten. Aber keine Sorge, mit der richtigen Vorbereitung meisterst du auch diese Hürde mühelos.

Ein häufiger Stolperstein ist gleich zu Beginn das Dateiformat. Die meisten Druckereien, ob an der Uni oder online, arbeiten am liebsten mit einem druckfähigen PDF. Dieses Format hat den unschätzbaren Vorteil, dass all deine Schriften, Bilder und Layout-Elemente genau so erhalten bleiben, wie du sie angelegt hast. Achte hier auf spezielle Anforderungen wie PDF/X-3, ein Branchenstandard, der sicherstellt, dass alle für den Druck nötigen Informationen korrekt eingebettet sind.

Farben und Auflösung – die entscheidenden Details

Ein klassisches Problem sind Farbabweichungen. Dein Bildschirm nutzt den RGB-Farbmodus (Rot, Grün, Blau), der für leuchtende, helle Darstellungen gemacht ist. Drucker hingegen mischen Farben im CMYK-Modus (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz). Gibst du eine RGB-Datei zum Druck, rechnet die Druckersoftware die Farben um – das Ergebnis wirkt oft matt, ausgewaschen oder einfach falsch.

Die Lösung ist zum Glück einfach: Wandle dein Poster direkt in deiner Designsoftware in den CMYK-Modus um, bevor du das finale PDF speicherst. So bekommst du schon am Monitor eine viel realistischere Vorschau der späteren Druckfarben und erlebst keine bösen Überraschungen.

Genauso kritisch ist die Bildauflösung. Eine Grafik, die am Bildschirm gestochen scharf aussieht, kann im Großformatdruck schnell pixelig und unprofessionell wirken.

- Mindestanforderung: Jedes Bild und jede Grafik braucht eine Auflösung von mindestens 150 dpi (dots per inch) in der finalen Druckgröße.

- Optimales Ergebnis: Für wirklich knackig scharfe Details, gerade bei feinen wissenschaftlichen Abbildungen, sind 300 dpi der Goldstandard.

Ein unscharfes Diagramm kann die professionelle Wirkung deines gesamten Posters zunichtemachen. Nimm dir wirklich die Zeit, die Auflösung jeder einzelnen Grafik zu prüfen. Das ist der kleine, aber feine Unterschied zwischen einem amateurhaften und einem überzeugenden Auftritt.

Die Wahl der Druckerei und des Papiers

Wo lässt du dein Meisterwerk nun am besten drucken? Du hast im Grunde drei Optionen, jede mit ihren eigenen Vor- und Nachteilen.

- Universitätsdruckerei: Oft die günstigste und praktischste Wahl. Die Mitarbeiter dort kennen die typischen Anforderungen für wissenschaftliche Poster und können dich gut beraten.

- Lokale Druckerei/Copyshop: Hier bekommst du meist eine sehr persönliche Beratung und kannst dir Papiermuster direkt anschauen und anfassen. Die Preise sind aber oft etwas höher.

- Online-Druckdienste: Locken häufig mit unschlagbaren Preisen und einer riesigen Materialauswahl. Der Nachteil: Du hast keinen direkten Ansprechpartner und musst die Lieferzeit fest einplanen.

Auch das Papier selbst macht einen großen Unterschied. Ein Standard-Posterpapier (um die 170 g/m²) mit einer seidenmatten Oberfläche ist eigentlich immer eine sichere und gute Wahl. Es ist robust genug für den Transport und vermeidet störende Lichtreflexionen von den Scheinwerfern auf der Konferenz, wie sie bei Hochglanzpapier fast immer auftreten.

Die finale Checkliste, bevor es losgeht

Bevor du jetzt euphorisch auf „Druckauftrag absenden“ klickst, atme noch einmal tief durch. Geh diese letzte Liste durch, denn meist sind es die kleinen Flüchtigkeitsfehler, die einem später auffallen.

- Rechtschreibung & Grammatik: Lass unbedingt eine zweite Person Korrektur lesen. Betriebsblindheit ist dein größter Feind, glaub mir.

- Alle Schriften eingebettet? Ein kurzer Blick in die PDF-Eigenschaften verrät dir, ob wirklich alle Schriftarten korrekt mitgespeichert wurden.

- Bilder hochauflösend? Ein letzter, schneller Check der Bildqualität schadet nie.

- Kontaktdaten korrekt? Dein Name, dein Institut und deine E-Mail-Adresse sollten fehlerfrei und gut sichtbar platziert sein.

- Beschnittzugabe beachtet? Manche Druckereien brauchen ein paar Millimeter „Rand“, den sie wegschneiden. Prüf am besten kurz die Vorgaben des Anbieters.

Diese sorgfältige Vorbereitung stellt sicher, dass dein wissenschaftliches Poster am Ende genau die professionelle Wirkung erzielt, die du dir erhofft hast. Wenn du jetzt noch tiefer in die Materie eintauchen willst, um deine wissenschaftlichen Kenntnisse zu erweitern, kannst du bei uns Anatomie lernen online und deinen Weg zum Experten finden – was dir natürlich auch bei der Erstellung präziser Inhalte für dein nächstes Poster hilft.

Häufige Fragen zur Postergestaltung

Auch bei der besten Planung tauchen oft kurz vor knapp noch Fragen auf, wenn es an die eigentliche Gestaltung des wissenschaftlichen Posters geht. Das ist völlig normal. Damit du nicht ins Schwitzen kommst, haben wir hier die Antworten auf die häufigsten Knackpunkte und ein paar schnelle Lösungen aus der Praxis parat.

Ein Klassiker ist die Frage nach den Logos. Das Logo der Uni, des Instituts oder des Sponsors – sie müssen irgendwie aufs Poster, aber wohin nur? Am besten platzierst du Logos dezent in der Kopf- oder Fusszeile. Die obere rechte Ecke ist meistens eine gute und unaufdringliche Wahl. Wichtig ist nur, dass du hochauflösende Versionen benutzt und sie nicht zu dominant wirken. Deine Forschung ist der Star, nicht die Institution.

Was ist wichtiger: Inhalt oder Design?

Diese Frage ist fast so alt wie die Wissenschaftskommunikation selbst und die Antwort ist ziemlich klar: Beides gehört untrennbar zusammen. Der brillanteste Inhalt geht gnadenlos unter, wenn er in einem chaotischen, unleserlichen Design versteckt wird. Andersherum kann das schönste Layout eine schwache oder unklare Forschungsidee auch nicht retten.

Ein gelungenes wissenschaftliches Poster ist die perfekte Symbiose aus starkem Inhalt und klarem Design. Das Design dient dem Inhalt – es macht ihn zugänglich, verständlich und einprägsam.

Sieh das Design also nicht als blosse Deko, sondern als dein strategisches Werkzeug. Ein guter visueller Fluss und eine klare Hierarchie sind genauso entscheidend wie die Präzision deiner Daten, um deine Kernaussagen rüberzubringen.

Was mache ich, wenn ich einfach zu viel Text habe?

Das passiert den Besten. Man nimmt sich fest vor, sich kurzzufassen, und steht am Ende doch vor einer Textwand. Keine Panik, das lässt sich meistens noch retten. Hier sind ein paar bewährte Manöver:

- Sei radikal: Lies jeden Satz und frage dich knallhart: Ist das absolut notwendig, um meine zentrale Botschaft zu verstehen? Streiche alles, was nur „nice to have“ ist.

- Wandle Text in eine Grafik um: Lässt sich ein Prozess oder eine Abfolge nicht viel besser als simples Flussdiagramm darstellen? Zahlen und Vergleiche schreien förmlich nach einer Tabelle oder einem Diagramm.

- Stichpunkte sind dein Freund: Formuliere ganze Sätze in prägnante Stichpunkte um. Das zwingt dich nicht nur zur Kürze, sondern macht den Abschnitt auch sofort viel leichter lesbar.

- Der QR-Code als Joker: Für alles, was den Rahmen sprengen würde (wie die detaillierte Methodik oder das Literaturverzeichnis), ist ein QR-Code die Rettung. Er kann auf eine Webseite, ein PDF oder dein vollständiges Paper verlinken. So können Interessierte tiefer eintauchen, ohne dass dein Poster überladen wirkt.

Mit diesem Ansatz schaffst du die richtige Balance. So stellst du sicher, dass dein Poster auf den ersten Blick überzeugt und nicht abschreckt.

Möchtest du deine Leidenschaft für Anatomie mit einem einzigartigen Stil verbinden? Bei Animus Medicus findest du ästhetische Anatomie-Poster und Accessoires, die Wissenschaft und Kunst perfekt vereinen. Entdecke jetzt unsere Kollektionen auf https://animus-medicus.de.