Thrombose im Gehirn Ein umfassender Ratgeber

Wenn wir von einer Thrombose im Gehirn sprechen – oft auch als Sinus- oder Hirnvenenthrombose bezeichnet – meinen wir eine Blockade in den Blutgefäßen, die das Blut aus dem Gehirn abtransportieren. Das ist ein ganz entscheidender Punkt: Anders als beim klassischen Schlaganfall verstopft hier ein Blutgerinnsel (Thrombus) eine Vene und nicht eine Arterie. Das Ergebnis ist ein gefährlicher Blutstau, der den Druck im Kopf ansteigen lässt.

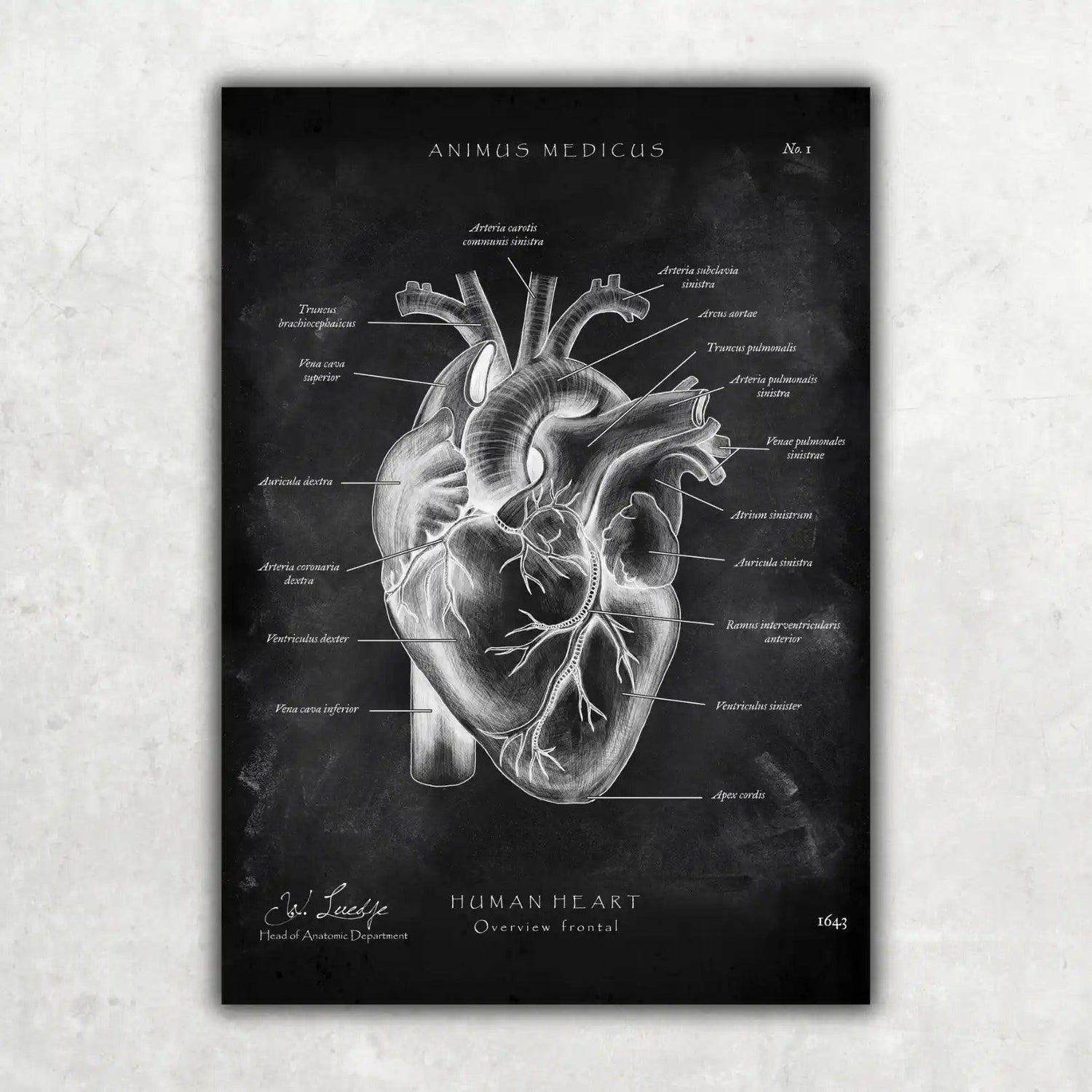

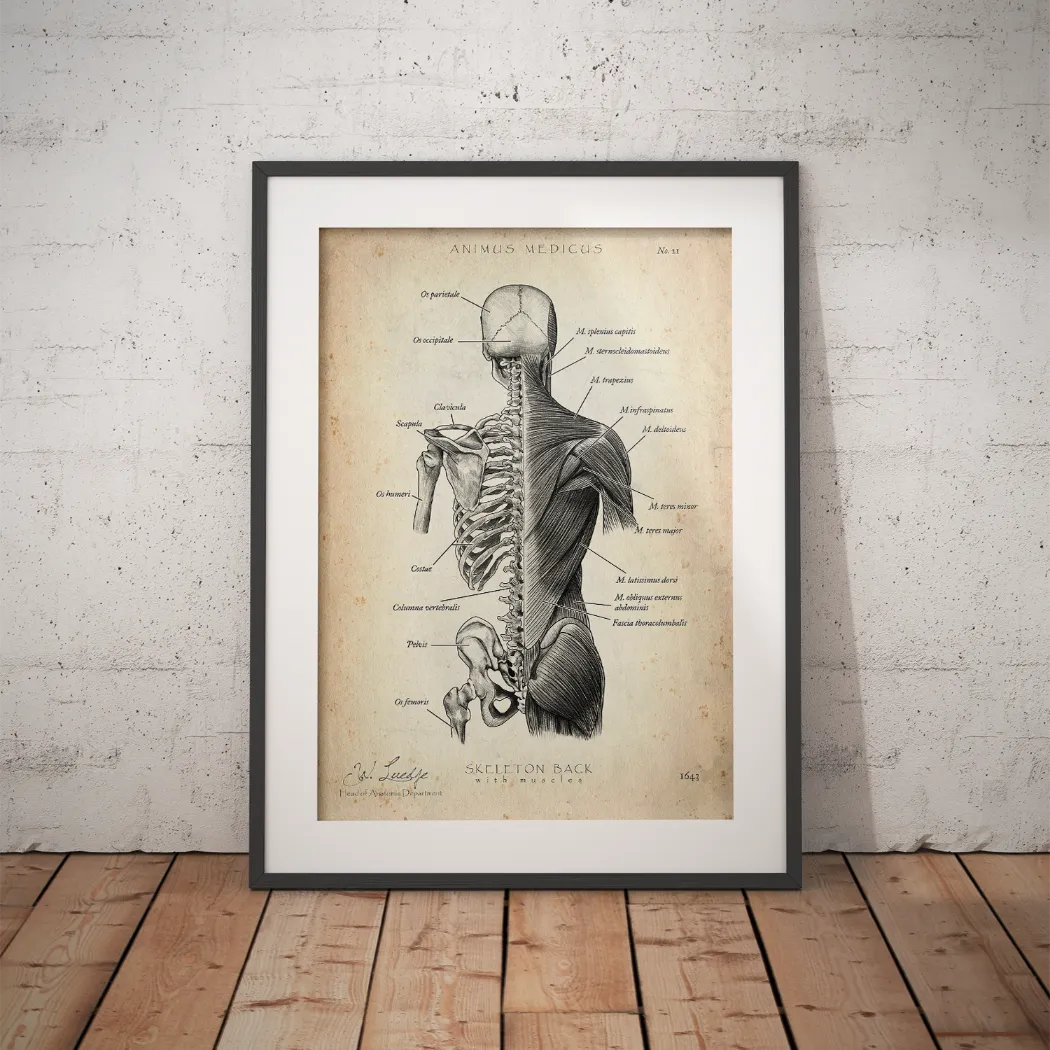

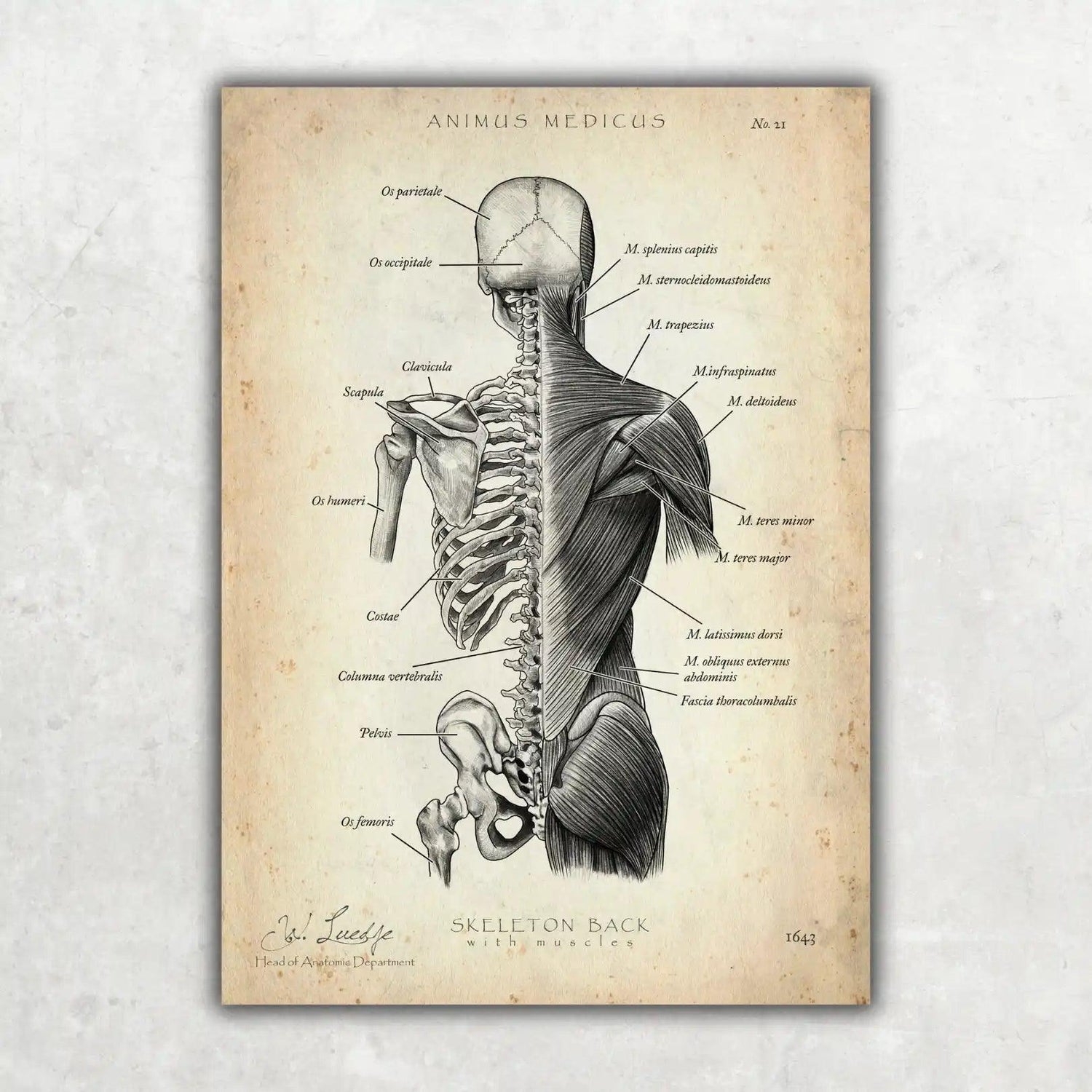

Das Gehirn und seine komplexen Blutwege

Um zu verstehen, was bei einer Hirnthrombose passiert, hilft ein kurzer Abstecher in die Anatomie. Man kann sich die Blutversorgung des Kopfes wie ein zweispuriges Straßensystem vorstellen: Die Arterien sind die Autobahnen, die frisches, sauerstoffreiches Blut blitzschnell ins Gehirn bringen. Die Venen wiederum bilden das Netz an Landstraßen, das das verbrauchte Blut wieder abtransportiert.

Dieses venöse System ist für das empfindliche Gleichgewicht in unserem Kopf unerlässlich. Kommt es hier zu einem „Stau“ – also einer Thrombose –, kann das Blut nicht mehr richtig abfließen. Der Druck im Schädel steigt, was das sensible Hirngewebe massiv schädigen kann.

Der entscheidende Unterschied zum Schlaganfall

Obwohl die Symptome sich ähneln können, ist der Mechanismus hinter einer Hirnthrombose ein völlig anderer als beim viel bekannteren ischämischen Schlaganfall.

- Arterieller Schlaganfall: Hier blockiert ein Gerinnsel eine zuführende Arterie. Die Folge ist eine Unterversorgung mit Sauerstoff in einem bestimmten Hirnareal. Das Gewebe stirbt ab.

- Venöse Hirnthrombose: Ein Gerinnsel verstopft eine abführende Vene. Die Folge ist ein Rückstau von Blut, der zu einer Druckerhöhung, Schwellungen und sogar Blutungen führen kann.

Dieser Unterschied ist nicht nur eine medizinische Feinheit – er ist absolut entscheidend für die Diagnose und die Wahl der richtigen Behandlung. Während ein arterieller Schlaganfall oft wie ein Blitz aus heiterem Himmel einschlägt, können sich die Symptome einer Hirnvenenthrombose manchmal schleichend über Tage entwickeln.

Wenn du tiefer in die faszinierende Welt unseres Denkorgans eintauchen möchtest, liefert unser Überblick über die Gehirn-Anatomie des Menschen eine hervorragende Grundlage.

Man kann sich eine Thrombose im Gehirn gut wie einen Dammbruch vorstellen, nur umgekehrt: Jemand errichtet plötzlich einen Staudamm in einem Fluss. Das Wasser staut sich davor, der Druck auf die Ufer steigt ins Unermessliche und am Ende wird das umliegende Land überschwemmt. Im Gehirn führt dieser „Blutstau“ zu potenziell lebensbedrohlichen Schäden.

Unterschiede zwischen arterieller und venöser Hirnthrombose

Um die beiden Krankheitsbilder klar voneinander abzugrenzen, hilft eine direkte Gegenüberstellung. Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Unterschiede zusammen und bietet eine schnelle Orientierung.

| Merkmal | Arterielle Thrombose (Ischämischer Schlaganfall) | Venöse Thrombose (Sinus-/Hirnvenenthrombose) |

|---|---|---|

| Betroffenes Gefäß | Zuführende Arterie | Abführende Vene (Sinus) |

| Ursächlicher Mechanismus | Unterbrechung der Blutzufuhr (Ischämie) | Behinderung des Blutabflusses (Stauung) |

| Hauptproblem | Sauerstoffmangel im Hirngewebe | Erhöhter Hirndruck, Schwellungen, Blutungen |

| Symptombeginn | Meist plötzlich, schlagartig („apoplektisch“) | Oft schleichend über Stunden oder Tage |

| Typische Symptome | Halbseitenlähmung, Sprachstörungen, Sehstörungen | Starke Kopfschmerzen, Krampfanfälle, Sehstörungen |

Diese Unterscheidung ist der erste und wichtigste Schritt für Ärzte, um die richtige Diagnose zu stellen und schnellstmöglich die passende Therapie einzuleiten.

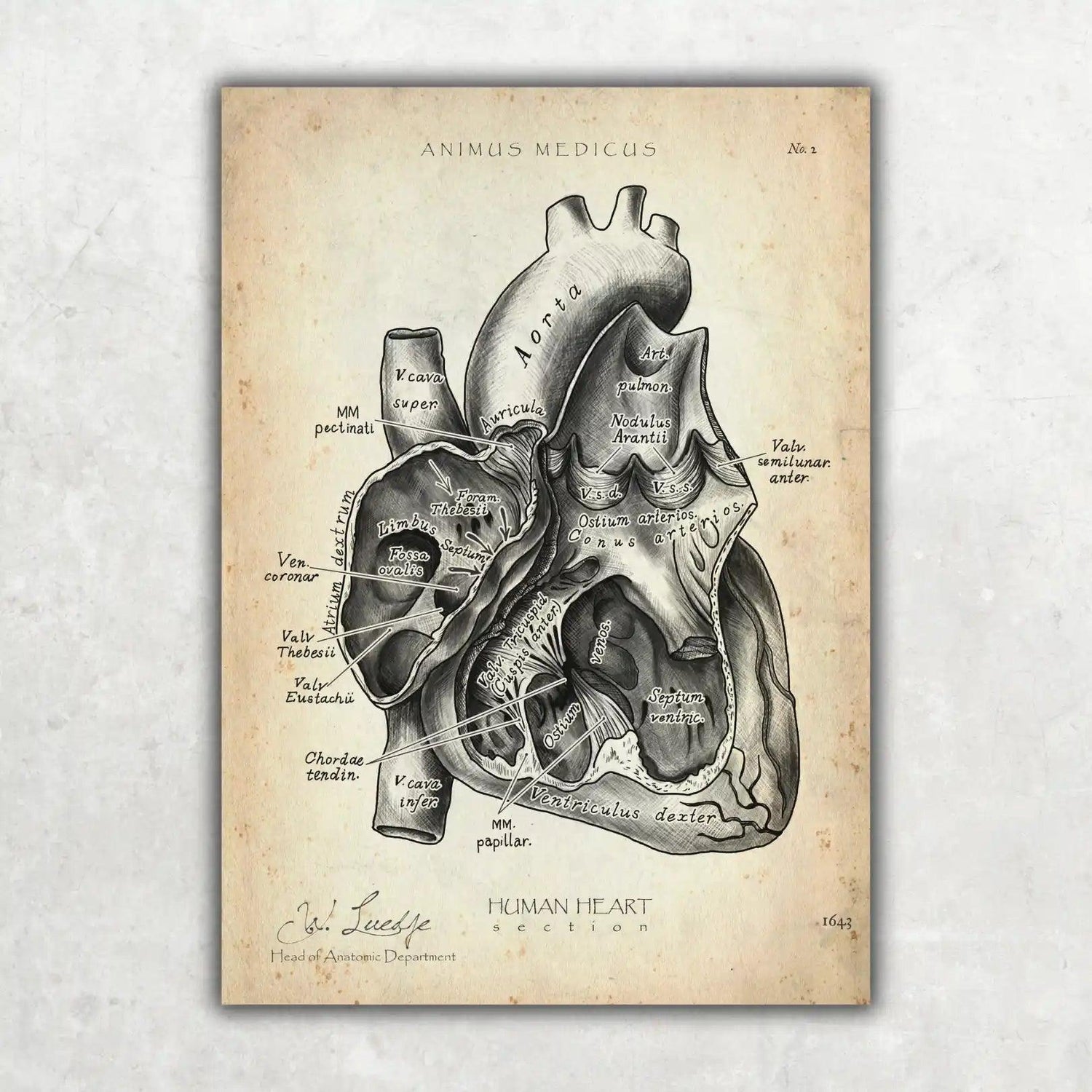

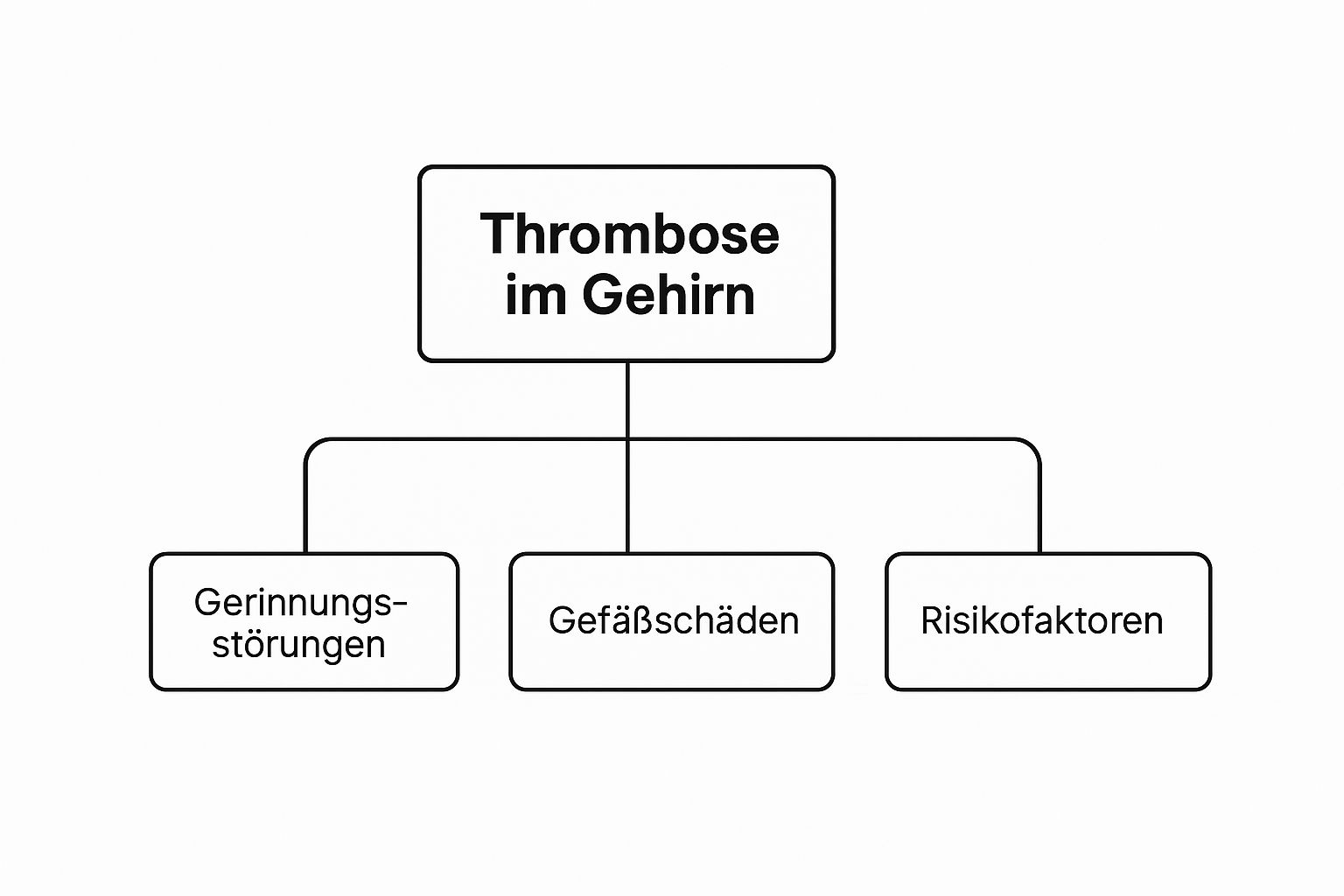

Die folgende Infografik verdeutlicht, welche Faktoren zur Entstehung einer Thrombose im Gehirn beitragen können.

Wie die Grafik zeigt, ist eine Hirnthrombose selten das Ergebnis eines einzelnen Auslösers. Vielmehr ist es meist ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren wie Gerinnungsstörungen, Gefäßschäden oder anderer Risiken, das dieses empfindliche Gleichgewicht stört und die Bildung eines gefährlichen Gerinnsels begünstigt. Dieses Wissen ist der Schlüssel, um die Komplexität der Erkrankung wirklich zu begreifen.

Die häufigsten Ursachen und Risikofaktoren

Eine Thrombose im Gehirn entsteht so gut wie nie aus heiterem Himmel. Man muss sie sich eher als unglückliche Verkettung verschiedener Umstände vorstellen, bei der mehrere Puzzleteile zusammenkommen und das sensible Gleichgewicht der Blutgerinnung aus dem Takt bringen. Es ist wie bei einem Verkehrsstau: Selten ist nur ein einziges Auto schuld. Meistens führt eine Kombination aus zu hohem Verkehrsaufkommen, einer Engstelle und vielleicht noch schlechtem Wetter zum kompletten Stillstand.

Ganz ähnlich läuft es in unserem Körper ab. Bestimmte Gegebenheiten können das Blut „dicker“ machen oder seine Fließeigenschaften so verändern, dass die Bildung eines Gerinnsels plötzlich viel wahrscheinlicher wird. Diese Faktoren lassen sich grob in verschiedene Gruppen einteilen.

Genetische und erworbene Veranlagungen

Manche Menschen tragen von Geburt an ein höheres Risiko in sich. Angeborene Gerinnungsstörungen, in der Fachsprache auch Thrombophilien genannt, sorgen dafür, dass ihr Blut von Natur aus schneller gerinnt als bei anderen. Ein bekanntes Beispiel dafür ist die Faktor-V-Leiden-Mutation oder auch ein Mangel an gerinnungshemmenden Helfern wie Protein S oder Protein C.

Daneben gibt es auch erworbene Zustände, die das Risiko deutlich steigern können:

- Krebserkrankungen: Bestimmte Tumore können Substanzen abgeben, die die Blutgerinnung regelrecht anfeuern.

- Chronisch-entzündliche Erkrankungen: Leiden wie Morbus Crohn oder Lupus erythematodes können das Gerinnungssystem ebenfalls aus dem Gleichgewicht bringen.

Diese Veranlagungen sind wie eine permanente Engstelle auf der Autobahn – der Verkehr fließt meistens noch, aber die Anfälligkeit für einen Stau ist eben deutlich höher.

Obwohl das Gesamtrisiko für eine Hirnvenenthrombose gering ist, steigt es in bestimmten Gruppen deutlich an. So verzeichnet ein deutsches Großkrankenhaus im Schnitt etwa sieben Fälle pro Jahr, wobei die Erkrankung überdurchschnittlich oft bei jungen Frauen auftritt, die hormonelle Verhütungsmittel anwenden. Weitere Einblicke zu diesem Thema findest du in diesem Artikel der Ärztezeitung.

Hormonelle Einflüsse und besondere Lebensphasen

Hormone, allen voran die Östrogene, haben einen direkten Draht zur Blutgerinnung. Sie können die Konzentration bestimmter Gerinnungsfaktoren im Blut erhöhen und damit die Waage in Richtung einer stärkeren Gerinnungsneigung kippen lassen.

Das erklärt auch, warum ganz bestimmte Lebenssituationen das Risiko für eine Thrombose im Gehirn erhöhen können:

- Einnahme der Anti-Baby-Pille: Kombinationspräparate, die Östrogen enthalten, sind ein bekannter Risikofaktor. Das gilt besonders im ersten Anwendungsjahr oder wenn Frauen zusätzlich rauchen oder eine unentdeckte Gerinnungsstörung haben.

- Schwangerschaft und Wochenbett: In der Schwangerschaft bereitet sich der Körper clever auf die Geburt vor, indem er die Gerinnungsfähigkeit des Blutes erhöht, um den Blutverlust zu begrenzen. Dieser natürliche Schutzmechanismus wird im Wochenbett – also den ersten sechs bis acht Wochen nach der Geburt – zu einem erhöhten Thromboserisiko.

- Hormonersatztherapie: Auch die Einnahme von Hormonen während der Wechseljahre kann das Risiko leicht ansteigen lassen.

Lokale Auslöser und sonstige Faktoren

Neben den systemischen Ursachen, die den ganzen Körper betreffen, können auch ganz lokale Ereignisse im Kopf- und Halsbereich ein Gerinnsel provozieren. Infektionen in den Nasennebenhöhlen, am Ohr oder im Gesicht können auf die nahegelegenen Hirnvenen übergreifen. Dort lösen sie dann eine Entzündungsreaktion aus, an deren Ende eine Thrombose stehen kann.

Weitere wichtige Faktoren sind:

- Kopfverletzungen: Ein schwerer Schlag oder Unfall kann Blutgefäße direkt schädigen und so die Gerinnungskaskade genau am Ort der Verletzung in Gang setzen.

- Starker Flüssigkeitsmangel (Dehydration): Wenn dem Körper Wasser fehlt, wird das Blut buchstäblich dickflüssiger. Dadurch verlangsamt sich der Blutfluss, und die Blutplättchen neigen eher dazu, aneinander zu haften und zu verklumpen.

- Bestimmte medizinische Eingriffe: Operationen im Kopfbereich oder das Legen eines zentralen Venenkatheters können ebenfalls als Auslöser wirken.

Diese Risikofaktoren zu kennen, ist unglaublich wichtig. Es hilft nicht nur dabei, das eigene Risiko besser einzuschätzen, sondern auch, bei bestimmten Symptomen schneller an die Möglichkeit einer Hirnthrombose zu denken und richtig zu handeln.

Warnsignale und Symptome richtig deuten

Das Tückische an einer Thrombose im Gehirn? Ihre Symptome kommen oft auf leisen Sohlen, schleichend und unspezifisch. Sie ist kein lauter Knall wie der typische Schlaganfall, der einen wie ein Blitz aus heiterem Himmel trifft. Stattdessen können sich die Anzeichen einer Hirnvenenthrombose über Tage entwickeln. Genau deshalb ist es so unglaublich wichtig, die zentralen Warnsignale zu kennen und sie nicht auf die leichte Schulter zu nehmen.

Das mit Abstand häufigste und wichtigste Leitsymptom sind Kopfschmerzen. Aber nicht irgendwelche Kopfschmerzen. Wir reden hier von ungewöhnlich starken, zermürbenden und anhaltenden Schmerzen, die sich deutlich von normalen Spannungskopfschmerzen oder einer bekannten Migräne unterscheiden.

Stell dir vor, der Druck in deinem Kopf steigt und steigt, wie in einem Kessel, aus dem die Luft nicht entweichen kann. Genau das passiert: Der Blutstau in der verstopften Vene lässt den Hirndruck anschwellen – und das verursacht diese quälenden Schmerzen.

Wenn Kopfschmerzen ein Alarmsignal sind

Ein Kopfschmerz, der auf eine Hirnthrombose hindeuten könnte, hat ganz bestimmte Eigenheiten. Wenn du diese Merkmale bei dir oder jemand anderem bemerkst, sollten alle Alarmglocken schrillen:

- Intensität und Verlauf: Die Schmerzen sind oft extrem, fühlen sich dumpf und bohrend an und werden über Stunden oder sogar Tage immer schlimmer.

- Keine Linderung: Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Normale Schmerzmittel wie Ibuprofen oder Paracetamol helfen kaum oder gar nicht.

- Lageabhängigkeit: Die Beschwerden werden typischerweise schlimmer, wenn man liegt oder sich bückt. In diesen Positionen steigt der Druck im Kopf zusätzlich an.

Ein Warnsignal ist also nicht einfach nur ein starker Kopfschmerz, sondern ein Schmerz, der sich komplett anders anfühlt als alles, was man bisher kannte. Hält dieser untypische Schmerz länger als 24 Stunden an und reagiert nicht auf gängige Mittel, muss das sofort ärztlich abgeklärt werden.

Weitere neurologische Ausfallerscheinungen

Der wachsende Druck im Gehirn bleibt leider nicht ohne Folgen. Er kann auch andere, sehr ernste Symptome auslösen. Je nachdem, welche Region im Gehirn vom Blutstau betroffen ist, zeigen sich unterschiedliche neurologische Ausfälle. Diese Anzeichen können allein oder zusammen mit den Kopfschmerzen auftreten und sind immer ein absoluter Notfall.

Halte unbedingt Ausschau nach diesen zusätzlichen Alarmsignalen, die auf eine Thrombose im Gehirn hinweisen können:

- Plötzliche Sehstörungen: Von einem Moment auf den anderen sehen Betroffene Doppelbilder, alles wirkt verschwommen oder es kommt zu Gesichtsfeldausfällen, bei denen Teile der Umgebung einfach schwarz sind. Das passiert, weil der Druck auch den Sehnerv in Mitleidenschaft zieht.

- Epileptischer Anfall: Ein Krampfanfall aus heiterem Himmel, ohne dass eine Epilepsie bekannt ist, ist ein extrem ernstes Zeichen. Der gestörte Blutfluss und der hohe Druck können die Nervenzellen so stark reizen, dass es zu einer unkontrollierten elektrischen Entladung kommt.

- Lähmungserscheinungen oder Gefühlsstörungen: Ganz ähnlich wie bei einem Schlaganfall können plötzlich ein Arm, ein Bein oder eine Gesichtshälfte gelähmt sein. Auch Taubheitsgefühle oder ein seltsames Kribbeln sind möglich.

- Sprach- und Bewusstseinsstörungen: Wenn jemand plötzlich Schwierigkeiten hat zu sprechen, nach Worten sucht, verwirrt wirkt oder immer schläfriger wird bis hin zur Bewusstlosigkeit, ist das ein Zeichen für eine massive Störung der Hirnfunktion.

Tritt auch nur eines dieser Symptome auf, besonders in Kombination mit diesen untypischen Kopfschmerzen, darfst du keine Sekunde zögern. Jede Minute zählt, um schwere, bleibende Schäden am Gehirn zu verhindern. Wähle sofort den Notruf und beschreibe ganz klar, was du beobachtet hast.

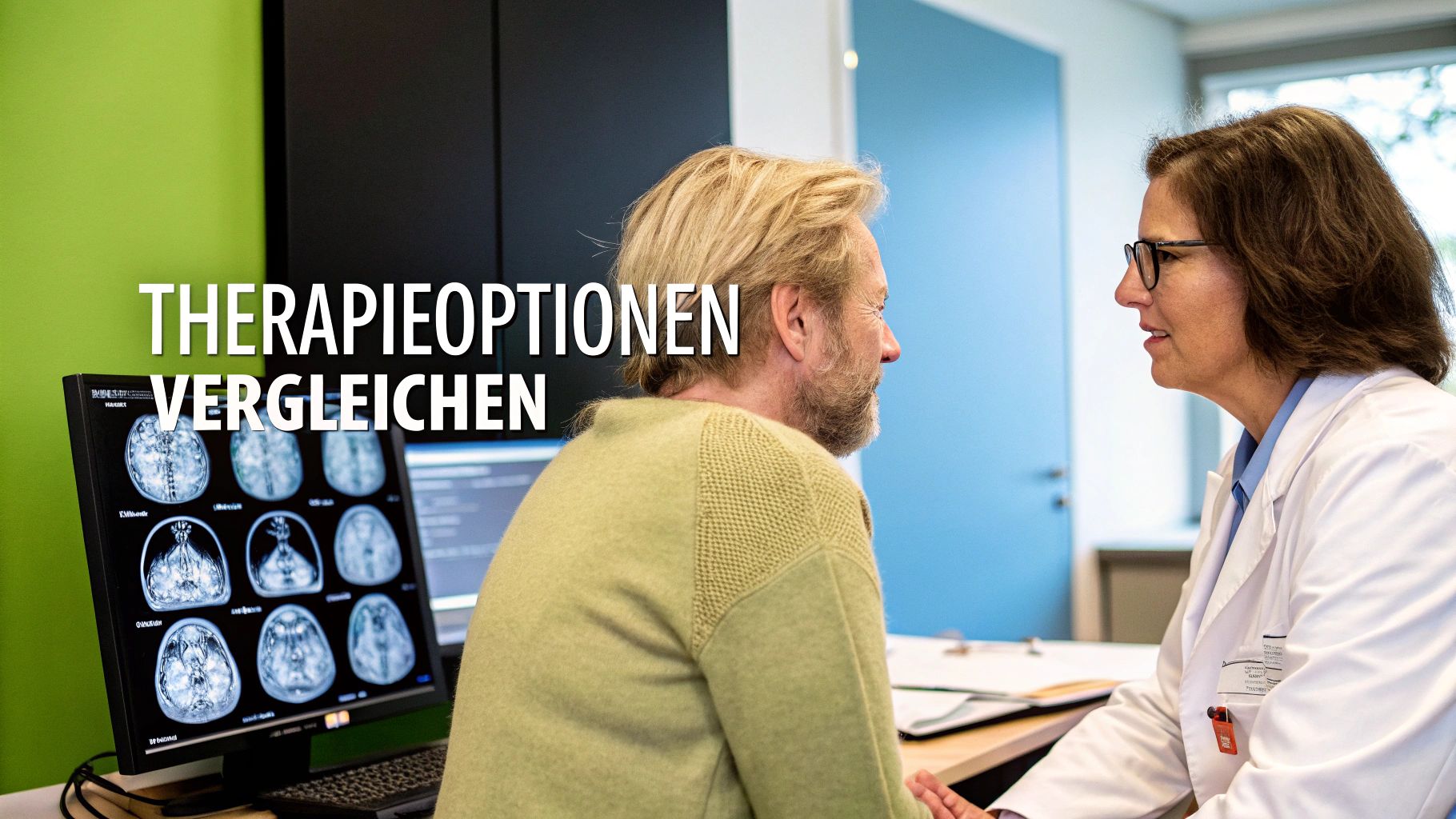

Moderne Diagnoseverfahren für schnelle Klarheit

Steht der Verdacht auf eine Thrombose im Gehirn im Raum, zählt jede Minute. Im Krankenhaus beginnt sofort ein Wettlauf gegen die Zeit, denn um bleibende Schäden abzuwenden, muss die Ursache für die Symptome schnellstmöglich gefunden werden. Der Schlüssel dazu sind moderne bildgebende Verfahren, die wie ein Navigationssystem für das Gehirn funktionieren und den Ärzten einen direkten Blick in die feinen Blutgefäße gewähren.

Die wichtigsten Werkzeuge in diesem Kampf sind die Magnetresonanztomographie (MRT) und die Computertomographie (CT). Beide Methoden zaubern detaillierte Schichtbilder des Kopfes auf den Monitor, nutzen aber unterschiedliche Technologien. Die CT arbeitet blitzschnell mit Röntgenstrahlen, während die MRT mit starken Magnetfeldern ein unglaublich genaues Bild vom Gewebe zeichnet.

Der Blick in die Venen dank Kontrastmittel

Um eine venöse Thrombose sichtbar zu machen, reicht ein Standard-CT oder -MRT aber oft nicht aus. Hier kommt eine spezielle Technik ins Spiel: die Venographie. Keine Sorge, das klingt komplizierter, als es ist. Du bekommst einfach ein Kontrastmittel in eine Armvene gespritzt, das sich dann im Blut verteilt und die Venen im Gehirn auf den Bildern hell aufleuchten lässt.

- CT-Venographie (CTV): Dieses Verfahren ist extrem schnell und daher oft die erste Wahl in der Notaufnahme. Das Kontrastmittel hebt die Venen deutlich hervor, während das Blutgerinnsel als dunkler Schatten erkennbar wird – man kann es sich wie einen Stein in einem leuchtenden Flussbett vorstellen.

- MR-Venographie (MRV): Die MRT liefert noch detailliertere Bilder, nicht nur von den Venen, sondern auch vom Weichgewebe. So lässt sich nicht nur der Thrombus exakt lokalisieren, sondern auch beurteilen, ob das umliegende Hirngewebe durch den Blutstau bereits Schaden genommen hat.

Mit diesen Verfahren können die Ärzte die Blockade also ganz genau finden und einschätzen, wie groß das Problem wirklich ist. Wenn du mehr über die komplexen Verbindungen in unserem Kopf erfahren möchtest, wirft unser Artikel über die Anatomie des Nervensystems spannende Schlaglichter auf dieses Wunderwerk.

Man kann sich die Venographie wie das Einfärben eines Flusssystems auf einer Landkarte vorstellen. Das Kontrastmittel ist die Farbe, die alle Wasserwege sichtbar macht. Eine Verstopfung, also der Thrombus, bleibt farblos und wird so für die Ärzte sofort als Problemzone identifiziert.

Ergänzend zur Bildgebung spielt auch eine Blutuntersuchung eine wichtige Rolle. Ein sogenannter D-Dimer-Test kann Hinweise auf eine erhöhte Gerinnungsaktivität im Körper geben, denn D-Dimere sind Spaltprodukte von Blutgerinnseln.

Ist dieser Wert unauffällig, ist eine frische, größere Thrombose eher unwahrscheinlich. Ein erhöhter Wert ist hingegen ein starkes Indiz, das die Notwendigkeit der Bildgebung untermauert. Er allein ist aber kein Beweis, da er auch bei anderen Zuständen wie Entzündungen oder nach Operationen ansteigen kann.

Behandlungsmöglichkeiten und Therapieziele

Steht die Diagnose Hirnthrombose einmal fest, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Das oberste Ziel ist glasklar: Das Blutgerinnsel muss weg, der Blutfluss wiederhergestellt werden. Nur so lässt sich der gefährliche Druck im Kopf stoppen und verhindern, dass das Gehirn bleibende Schäden davonträgt.

Die wichtigste und erste Maßnahme ist fast immer eine Antikoagulation, also eine medikamentöse Blutverdünnung. In der akuten Phase im Krankenhaus wird dafür meist Heparin direkt in die Vene gegeben. Man kann sich das ein bisschen wie bei einem Verkehrsstau vorstellen: Heparin löst den Stau (den Thrombus) nicht sofort auf, aber es verhindert, dass noch mehr Autos auffahren und der Stau länger wird. Das gibt dem Körper die Chance, das Gerinnsel nach und nach selbst abzubauen und die „Straße“ wieder freizuräumen.

Von der Akutbehandlung zur Langzeittherapie

Nach den ersten Tagen im Krankenhaus wird die Heparin-Gabe dann auf Tabletten umgestellt, die sogenannten oralen Antikoagulanzien. Diese Medikamente müssen Betroffene dann eine ganze Weile weiternehmen – meist für drei bis zwölf Monate, in manchen Fällen sogar ein Leben lang. Das ist unglaublich wichtig, um zu verhindern, dass sich an der gleichen oder einer anderen Stelle wieder ein gefährliches Gerinnsel bildet. Wie lange genau, hängt immer von der Ursache der Thrombose ab.

Parallel zur Auflösung des Gerinnsels geht es natürlich auch darum, die akuten Symptome in den Griff zu bekommen. Diese symptomatische Therapie ist ein entscheidender Baustein auf dem Weg der Besserung:

- Gegen Kopfschmerzen: Starke Schmerzmittel machen den oft quälenden Druck im Kopf erträglicher.

- Bei epileptischen Anfällen: Sogenannte Antikonvulsiva beruhigen das überreizte Gehirn und verhindern weitere Krampfanfälle.

- Zur Drucksenkung: In schweren Fällen sind manchmal spezielle Maßnahmen nötig, um den Hirndruck aktiv zu senken und das empfindliche Gewebe zu schützen.

Das Hauptziel ist es, die normale Hirnfunktion so schnell wie möglich wiederherzustellen. Die Blutverdünnung stoppt das Wachstum des Gerinnsels, während die symptomatische Therapie die akuten Beschwerden lindert und dem Gehirn die nötige Ruhe zur Erholung gibt.

Interventionelle Verfahren für schwere Fälle

Manchmal, in seltenen und besonders schweren Fällen, reicht die medikamentöse Therapie allein nicht aus oder der Zustand des Patienten verschlechtert sich dramatisch. Dann kommen interventionelle Verfahren ins Spiel. Hierbei versucht ein Spezialist, das Gerinnsel direkt mechanisch zu entfernen.

Dafür wird ein winziger Katheter, meist über die Leiste, bis in die verstopfte Hirnvene vorgeschoben. Dort angekommen, kann der Thrombus entweder abgesaugt oder mit Medikamenten direkt vor Ort aufgelöst werden.

Diese Eingriffe sind hochkomplex und werden nur in spezialisierten Zentren durchgeführt. Sie sind aber eine lebensrettende Option in kritischen Situationen. Dieses enge Zusammenspiel zeigt, wie sehr jede Funktion unseres Gehirns von einem intakten Blutkreislauf abhängt. Wenn du tiefer in diese faszinierende Welt eintauchen möchtest, erklärt unser Artikel, wie das Nervensystem funktioniert, diese komplexen Zusammenhänge. Letztendlich ist es aber die Kombination aus medikamentöser Blutverdünnung und gezielter Symptomkontrolle, die den Weg für eine erfolgreiche Genesung ebnet.

Das Leben nach einer Thrombose im Gehirn

Nachdem die akute Gefahr gebannt ist, beginnt der vielleicht wichtigste Teil des Weges: die Zeit nach der Behandlung. Diese Phase ist absolut entscheidend für die langfristige Genesung und dafür, wieder voll und ganz am Leben teilzunehmen. Ein aktives, selbstbestimmtes Leben ist das Ziel – und es ist absolut erreichbar. Der Schlüssel dazu liegt in einer konsequenten Nachsorge und cleveren Prävention.

Ein zentraler Baustein dabei ist die fortgesetzte Therapie mit Blutverdünnern. Man kann es nicht anders sagen: Diese Medikamente sind unerlässlich, um das Risiko eines erneuten Gerinnsels so gering wie möglich zu halten. Normalerweise läuft diese Behandlung mindestens drei bis sechs Monate. Bei bestimmten Risikofaktoren kann sie aber auch deutlich länger oder sogar dauerhaft nötig sein.

Regelmäßige Kontrolltermine beim Arzt sind dabei dein persönliches Sicherheitsnetz. Hier geht es nicht nur darum, die Medikation zu überwachen. Vielmehr können dabei auch mögliche Langzeitfolgen wie hartnäckige Kopfschmerzen oder Konzentrationsstörungen frühzeitig erkannt und angegangen werden.

Vorbeugen und den Lebensstil anpassen

Für Menschen mit bestimmten Risikofaktoren rückt die gezielte Prävention jetzt erst recht in den Fokus. Ein klassisches Beispiel: Für Frauen, die hormonell verhüten, ist es extrem wichtig, gemeinsam mit dem Gynäkologen sorgfältig über alternative Verhütungsmethoden nachzudenken.

Ein gesunder Lebensstil spielt eine fundamentale Rolle, um das allgemeine Thromboserisiko zu senken. Klingt vielleicht abgedroschen, ist aber unglaublich wirksam. Folgende Maßnahmen machen einen riesigen Unterschied:

- Bewegung, Bewegung, Bewegung: Regelmäßige körperliche Aktivität, egal ob flotte Spaziergänge oder Radfahren, bringt den Kreislauf ordentlich auf Touren und hält die Venen fit.

- Viel trinken: Eine gute Flüssigkeitszufuhr hilft dem Blut dabei, schön dünnflüssig zu bleiben und reibungslos durch den Körper zu zirkulieren.

- Rauchstopp: Rauchen ist Gift für die Gefäßwände und erhöht die Gerinnungsneigung des Blutes ganz erheblich. Weg damit!

Man kann die Bedeutung der Prävention gar nicht oft genug betonen. Jährlich erkranken in Deutschland etwa 370.000 Menschen an den verschiedensten Formen der Thrombose. Diese Zahl allein unterstreicht, wie dringend notwendig es ist, das eigene Risiko aktiv in die Hand zu nehmen. Wenn du mehr über die Hintergründe und Zahlen zur Thrombose erfahren willst, findest du hier spannende Einblicke in die enorme Bedeutung vorbeugender Maßnahmen.

Klar, die Diagnose einer Hirnthrombose ist ein einschneidendes Erlebnis. Aber sie ist nicht das Ende vom Lied. Mit der richtigen medizinischen Begleitung, einem bewussteren Lebensstil und einer positiven Einstellung kannst du unglaublich viel dafür tun, deine Gesundheit langfristig zu schützen und deine Lebensqualität zurückzuerobern.

Hirnthrombose: Antworten auf die wichtigsten Fragen

Zum Abschluss wollen wir noch ein paar Fragen klären, die im Zusammenhang mit einer Thrombose im Gehirn immer wieder auftauchen und für viele Betroffene und ihre Angehörigen von großer Bedeutung sind.

Wie stehen die Heilungschancen?

Hier gibt es eine wirklich gute Nachricht: Die Prognose ist oft erstaunlich positiv. Wenn die Diagnose schnell gestellt und sofort mit blutverdünnenden Medikamenten gehandelt wird, erholen sich die allermeisten Patienten vollständig oder leben mit nur winzigen Einschränkungen weiter. Schwere Verläufe, die bleibende Schäden hinterlassen, sind dank moderner Medizin deutlich seltener geworden.

Wo liegt der Unterschied zu einem "klassischen" Schlaganfall?

Das ist eine entscheidende Frage, denn die Ursache ist grundverschieden. Stellen Sie sich den Blutkreislauf im Gehirn wie ein Straßennetz vor: Ein typischer Schlaganfall blockiert eine Arterie – also die "Zufahrtsstraße", die frischen Sauerstoff liefert. Das dahinterliegende Gewebe stirbt ab.

Eine Hirnthrombose hingegen verstopft eine Vene – die "Abfahrtsstraße", die das verbrauchte Blut abtransportiert. Das Ergebnis ist ein massiver Blutstau, der den Druck im Gehirn gefährlich ansteigen lässt. Es ist also ein Problem des Abflusses, nicht der Zufuhr.

Warum muss ich langfristig Blutverdünner nehmen?

Die sogenannte Antikoagulation ist Ihr wichtigster Schutzschild gegen einen Rückfall. Diese Medikamente verhindern, dass sich neue Gerinnsel bilden oder das bereits vorhandene weiterwächst. Vielmehr geben sie dem Körper die nötige Zeit und Ruhe, den Thrombus nach und nach von selbst aufzulösen. So wird das Risiko, dass das Ganze noch einmal passiert, auf ein Minimum reduziert.

Du möchtest die komplexen und faszinierenden Strukturen des menschlichen Körpers besser verstehen? Bei Animus Medicus findest du ästhetisch ansprechende Anatomie-Poster, die medizinisches Wissen und Kunst auf einzigartige Weise verbinden. Entdecke jetzt unsere Kollektionen auf animus-medicus.de.