Magen Darm Trakt Anatomie verständlich erklärt

Stellen Sie sich den Magen-Darm-Trakt einmal nicht als ein abstraktes System, sondern als eine unglaublich clevere Fabrik vor. Tag für Tag arbeitet sie mit höchster Präzision daran, aus unserer Nahrung wertvolle Nährstoffe zu filtern und Abfallstoffe sicher zu entsorgen. Die Anatomie des Magen-Darm-Trakts ist quasi der Bauplan dieser Fabrik – vom Eingang in der Mundhöhle bis zum Ausgang. Diesen Bauplan zu verstehen, ist der erste Schritt, um die genialen Prozesse in unserem Körper wirklich zu begreifen.

Der Bauplan unseres Verdauungssystems

Bevor wir uns die einzelnen Abteilungen genauer anschauen, werfen wir einen Blick auf das große Ganze. Im Grunde ist der Verdauungstrakt ein einziger, langer und gewundener Muskelschlauch, der sich durch unseren Körper zieht. Unterstützt wird er dabei von spezialisierten Organen wie Leber und Bauchspeicheldrüse. Die Hauptaufgabe ist klar: Nahrung aufnehmen, sie in ihre kleinsten Bausteine zerlegen und die Nährstoffe für den Körper nutzbar machen.

Wir starten also nicht mit trockener Theorie, sondern mit einem verständlichen Überblick. Das schafft die perfekte Grundlage, um die Reise durch die einzelnen Stationen wirklich nachvollziehen zu können.

Die Hauptstationen im Überblick

Die Reise unserer Nahrung folgt einer ganz klaren Route, auf der jeder Abschnitt seine ganz eigene, perfekt abgestimmte Aufgabe hat.

- Oberer Verdauungstrakt: Hier fällt der Startschuss. Mund, Speiseröhre und Magen kümmern sich um die Aufnahme, die mechanische Zerkleinerung und die erste chemische Zerlegung der Nahrung.

- Mittlerer Verdauungstrakt: Willkommen im Kraftzentrum der Verdauung – dem Dünndarm. Er ist der unangefochtene Star, wenn es um die Aufnahme von Nährstoffen geht. Seine enorme Länge und die clevere Oberflächenstruktur machen ihn dabei unfassbar effizient.

- Unterer Verdauungstrakt: Im Dickdarm und Rektum geht es um das große Finale. Hier werden vor allem Wasser und wichtige Elektrolyte zurückgewonnen, bevor die unverdaulichen Reste den Körper verlassen.

Dieses Wissen ist weit mehr als nur trockene Biologie. Es ist der Schlüssel, um die Signale deines Körpers besser zu verstehen und deine Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen.

Der gesamte Magen-Darm-Trakt, auch Gastrointestinaltrakt genannt, hat eine beeindruckende Länge. Allein der Dünndarm erreicht in Deutschland eine durchschnittliche Länge von etwa 6 Metern – hier findet der Großteil der Nährstoffaufnahme statt. Mehr über die faszinierende Anatomie des Darms erfahren Sie auf fernarzt.com.

Die ersten Stationen der Nahrungsverarbeitung

Man könnte die Verdauung mit einem Staffellauf vergleichen, bei dem jeder Läufer den Stab perfekt an den nächsten weitergeben muss. Entgegen der weit verbreiteten Annahme startet dieser faszinierende Prozess aber nicht erst im Magen. Er beginnt schon in dem Moment, in dem wir den ersten Bissen nehmen. Damit ist die Mundhöhle die erste und absolut entscheidende Station in der komplexen Anatomie des Magen-Darm-Trakts.

Hier geht es direkt auf zwei Ebenen zur Sache. Zuerst kümmern sich die Zähne um die mechanische Zerkleinerung. Das Kauen ist dabei weit mehr als nur ein einfaches Zermahlen. Es vergrößert die Oberfläche des Nahrungsbreis enorm, was den Verdauungsenzymen später ihre Arbeit ungemein erleichtert.

Gleichzeitig legt auch schon die chemische Verdauung los. Unser Speichel, produziert von den Speicheldrüsen, enthält das Enzym Amylase. Es macht sich sofort an die Arbeit und spaltet die langen Kohlenhydratketten (Stärke) in kleinere Zuckermoleküle auf. Stell es dir wie eine kleine Schere vor, die bereits die ersten Fäden eines großen Wollknäuels durchschneidet.

Der Weg durch die Speiseröhre

Sobald der zerkleinerte und mit Speichel vermischte Nahrungsbrei – ab jetzt Bolus genannt – durch den Schluckakt in den Rachen gelangt, übernimmt die Speiseröhre (Ösophagus) den Job. Sie ist ein rund 25 Zentimeter langer Muskelschlauch, der den Rachen mit dem Magen verbindet. Ihre einzige Aufgabe: reiner Transport. Hier findet keine weitere Verdauung statt.

Die Speiseröhre ist dabei eine Art intelligente Förderanlage. Der Bolus rutscht nicht einfach durch die Schwerkraft nach unten, sondern wird durch rhythmische, wellenartige Muskelkontraktionen aktiv befördert. Diesen Vorgang nennt man Peristaltik. Ring- und Längsmuskeln ziehen sich koordiniert zusammen und schieben die Nahrung so aktiv und sicher in Richtung Magen.

Die Peristaltik ist so kräftig, dass wir sogar im Liegen oder im Kopfstand schlucken könnten. So ist sichergestellt, dass die Nahrung unter allen Umständen im Magen ankommt.

Der Magen als dynamischer Mixer

Der Magen ist die nächste wichtige Haltestelle und lässt sich am besten als eine Mischung aus Mixer und Säurebad beschreiben. Dank seiner typischen J-Form kann er sich stark ausdehnen und bis zu 1,5 Liter Nahrungsbrei aufnehmen. Seine innere Anatomie ist perfekt auf diese Aufgaben abgestimmt.

Die Magenwand hat mehrere Schichten, die Schutz und Funktion clever kombinieren. Ganz innen liegt die Magenschleimhaut, und die hat es in sich. Sie beherbergt verschiedene Spezialzellen:

- Belegzellen: Sie produzieren die aggressive Salzsäure (Magensäure) und den sogenannten Intrinsic-Faktor, der für die Aufnahme von Vitamin B12 unverzichtbar ist.

- Hauptzellen: Aus ihnen stammt das Pepsinogen, eine Vorstufe des proteinspaltenden Enzyms Pepsin.

- Nebenzellen: Ihre Aufgabe ist es, eine dicke Schleimschicht zu produzieren. Dieser Schleim schützt die Magenwand davor, sich durch die eigene Säure selbst zu verdauen.

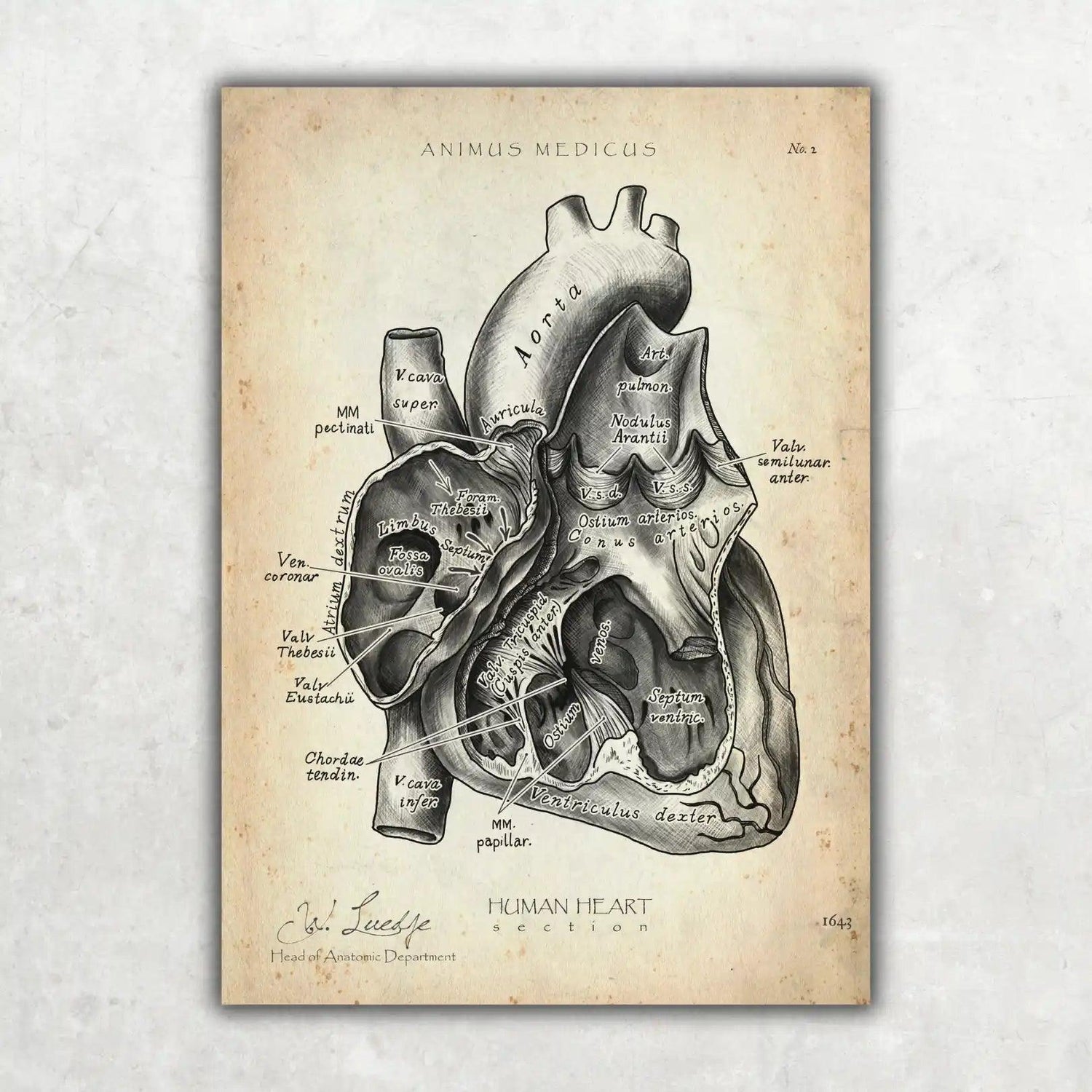

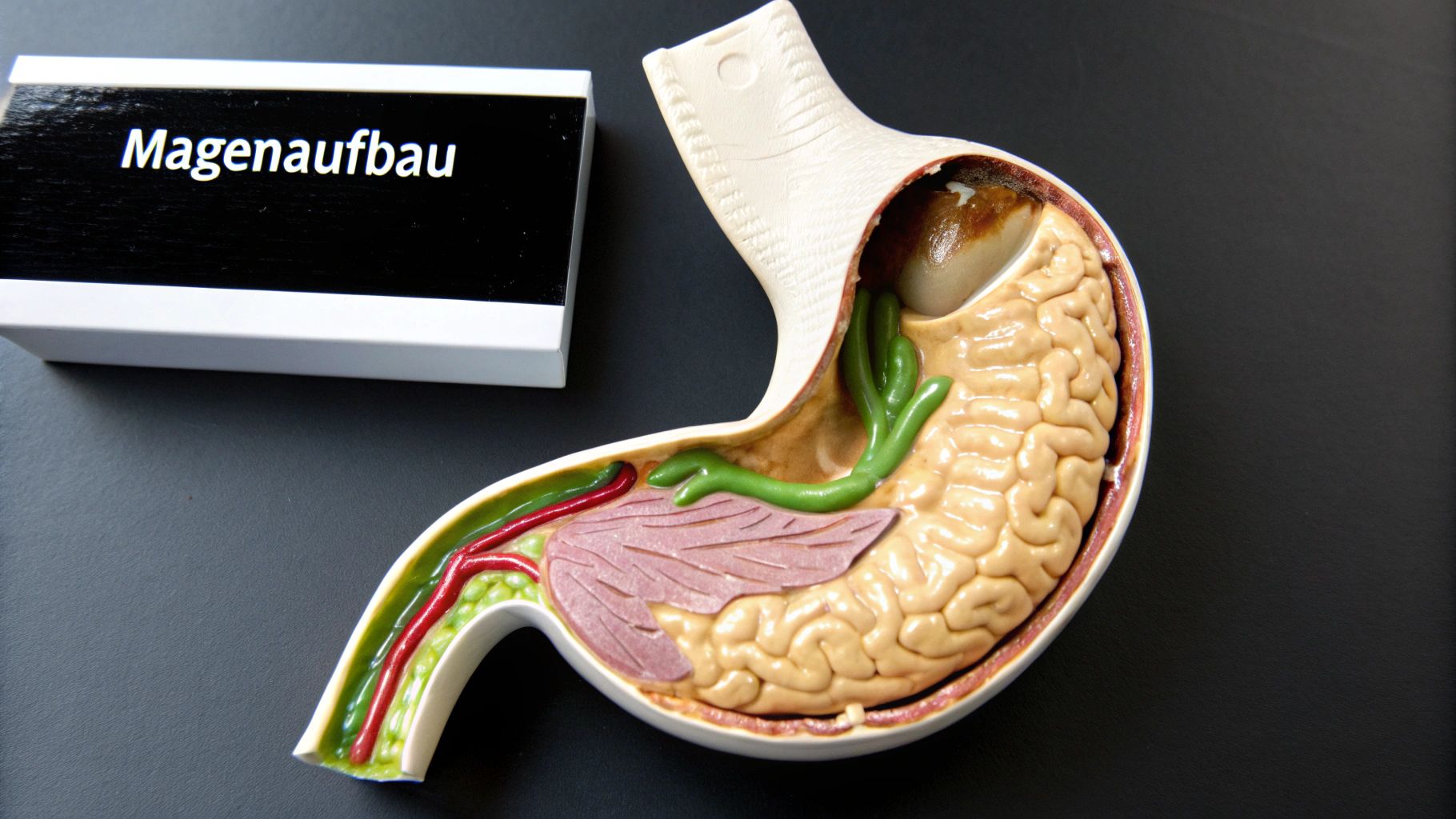

Die folgende Abbildung zeigt dir den Aufbau des menschlichen Magens.

Man erkennt gut die einzelnen Abschnitte wie den Magenmund (Kardia), den Magengrund (Fundus) und den Pförtner (Pylorus), der den Ausgang zum Dünndarm kontrolliert.

Die Magensäure hat einen extrem niedrigen pH-Wert von 1 bis 2. Diese saure Umgebung killt die meisten Bakterien und Krankheitserreger, die mit der Nahrung reingekommen sind – eine wichtige erste Abwehrbarriere. Gleichzeitig aktiviert die Säure das Pepsinogen zu aktivem Pepsin, das dann mit der Zerlegung von Proteinen in kleinere Bausteine (Polypeptide) beginnt.

Durch kräftige Muskelkontraktionen wird der Nahrungsbrei kräftig durchmischt und mit den Verdauungssäften vermengt. Dieser halbverdaute, saure Brei, jetzt Chymus genannt, wird dann in kleinen Portionen durch den Pförtner an den Dünndarm weitergegeben. Wenn du jetzt noch tiefer einsteigen willst, lies unseren Artikel, wie die Verdauung funktioniert, und erweitere dein Wissen.

Das Kraftzentrum der Nährstoffaufnahme: der Dünndarm

Hat der Magen seine Vorarbeit geleistet und den Nahrungsbrei in sauren Chymus verwandelt, beginnt die wohl wichtigste und längste Etappe der Verdauungsreise. Jetzt geht es in den Dünndarm. Aber stell ihn dir nicht einfach als einen langen Schlauch vor. Er ist vielmehr eine hochspezialisierte Fabrik, deren einzige Aufgabe es ist, so viele Nährstoffe wie möglich für deinen Körper zu gewinnen.

Hier entscheidet sich, welche Vitamine, Mineralstoffe, Fette, Kohlenhydrate und Proteine tatsächlich bei dir ankommen. Innerhalb der Magen Darm Trakt Anatomie ist der Dünndarm der unangefochtene Champion der Nährstoffaufnahme. Mit seiner beeindruckenden Länge von mehreren Metern ist er perfekt darauf ausgelegt, dem Nahrungsbrei jeden wertvollen Baustein zu entziehen. Um diese Mammutaufgabe zu stemmen, ist er in drei spezialisierte Bereiche aufgeteilt, die perfekt Hand in Hand arbeiten.

Die drei Experten des Dünndarms

Jeder Abschnitt des Dünndarms ist ein Meister auf seinem Gebiet. Gemeinsam bilden sie ein unschlagbares Team, das sicherstellt, dass deinem Körper nichts Wichtiges entgeht.

- Zwölffingerdarm (Duodenum): Als erster und kürzester Abschnitt macht er den Anfang. Sein Name ist Programm: Er ist ungefähr so lang wie zwölf Finger breit sind. Hier münden die Gänge von Bauchspeicheldrüse und Gallenblase, deren Säfte die aggressive Magensäure neutralisieren und die intensive Verdauung von Fetten und Proteinen einläuten.

- Leerdarm (Jejunum): Der mittlere und längste Abschnitt ist der Hauptschauplatz der Nährstoffaufnahme. Sein etwas merkwürdiger Name rührt daher, dass er bei Verstorbenen meist leer ist. Zu Lebzeiten herrscht hier aber Hochbetrieb: Die meisten Kohlenhydrate, Fette, Aminosäuren, Vitamine und Mineralstoffe werden hier ins Blut geschleust.

- Krummdarm (Ileum): Im letzten Abschnitt, dem Ileum, findet der Feinschliff statt. Er hat eine ganz besondere Aufgabe: die Aufnahme von Vitamin B12, das nur hier ins Blut gelangen kann. Außerdem sorgt er dafür, dass wertvolle Gallensäuren recycelt und zur Leber zurücktransportiert werden.

Die folgende Tabelle gibt dir einen schnellen Überblick über die drei Segmente und ihre Hauptaufgaben.

Abschnitte und Hauptfunktionen des Dünndarms Diese Tabelle bietet einen schnellen Überblick über die drei Segmente des Dünndarms und ihre jeweiligen primären Aufgaben bei der Verdauung und Nährstoffaufnahme.

| Dünndarmabschnitt | Länge (ca.) | Hauptfunktion |

|---|---|---|

| Zwölffingerdarm (Duodenum) | 25-30 cm | Neutralisierung des Chymus, Start der Fett- und Proteinverdauung |

| Leerdarm (Jejunum) | 2-2,5 m | Hauptort der Resorption der meisten Nährstoffe (Zucker, Fette, Aminosäuren) |

| Krummdarm (Ileum) | ca. 3 m | Aufnahme von Vitamin B12, Rückresorption von Gallensäuren |

Wie du siehst, hat jeder Abschnitt eine klar definierte Rolle, um die Verwertung unserer Nahrung so effizient wie möglich zu gestalten.

Das Geheimnis der riesigen Oberfläche

Aber wie schafft es der Dünndarm, auf so begrenztem Raum derart effizient zu sein? Das Geheimnis liegt in einer genialen Falttechnik zur Oberflächenvergrößerung. Stell dir vor, du willst ein Handtuch trocknen – du würdest es ausbreiten, nicht zusammenknüllen. Genau das macht der Dünndarm mit seiner Innenwand, nur in einem viel beeindruckenderen Maßstab.

Das Innere des Dünndarms ist kein glattes Rohr, sondern gleicht eher einem hochflorigen, luxuriösen Teppich. Jede einzelne Faser dieses Teppichs ist darauf ausgelegt, die Kontaktfläche mit der Nahrung zu maximieren und so die Nährstoffaufnahme auf ein Maximum zu steigern.

Diese Analogie beschreibt eine ausgeklügelte anatomische Struktur. Die Innenwand des Dünndarms ist durch spezielle Strukturen – sogenannte Kerckring-Falten, Zotten und Mikrovilli – massiv vergrößert. Die Wand selbst besteht aus mehreren Schichten, von der inneren Schleimhaut (Mukosa) bis zur äußeren Hülle. Mehr über die geniale Anatomie des Darms auf fernarzt.com kannst du hier nachlesen.

Dank dieser cleveren Falttechnik kommt die innere Oberfläche des Dünndarms auf eine Fläche von bis zu 200 Quadratmetern. Das ist so groß wie ein Tennisplatz! Jeder Quadratmillimeter ist perfekt darauf optimiert, deinem Körper die bestmögliche Energie zu liefern.

Was genau passiert in den Zotten?

Die Zotten (Villi) sind winzige, fingerförmige Ausstülpungen, die wie die Fasern des Teppichs in das Darminnere ragen. Jede dieser Zotten ist wiederum von Tausenden noch kleineren Strukturen bedeckt, den Mikrovilli. Sie bilden zusammen den sogenannten Bürstensaum, auf dem unzählige Enzyme sitzen und die letzte Zerkleinerung von Zuckern und Proteinen übernehmen.

Im Inneren jeder Zotte verbirgt sich ein feines Netz aus Blut- und Lymphgefäßen. Hier geschieht die eigentliche Magie:

- Abtransport über das Blut: Einfachzucker (wie Glukose), Aminosäuren, Mineralstoffe und wasserlösliche Vitamine wandern direkt in die winzigen Blutkapillaren.

- Abtransport über die Lymphe: Größere Fettmoleküle und fettlösliche Vitamine nehmen einen anderen Weg. Sie werden in zentrale Lymphgefäße (Lakteale) aufgenommen und gelangen von dort über das Lymphsystem schließlich auch in den Blutkreislauf.

Sobald der Nahrungsbrei den Dünndarm passiert hat, sind die meisten Nährstoffe extrahiert. Übrig bleibt ein flüssiger Rest, der nun an den nächsten Spezialisten weitergereicht wird: den Dickdarm.

Der Dickdarm als Meister des Recyclings

Nachdem der Dünndarm die Schwerstarbeit geleistet und fast alle Nährstoffe aus unserem Essen gezogen hat, reicht er den Rest an die nächste Abteilung weiter: den Dickdarm. Man könnte meinen, hier sei die Reise zu Ende, doch das ist ein Trugschluss. In der komplexen Magen Darm Trakt Anatomie ist der Dickdarm ein echter Recycling-Profi und das Zuhause eines unglaublich wichtigen Ökosystems.

Er ist alles andere als eine passive Endstation. Ganz im Gegenteil, der Dickdarm holt aktiv wertvolle Ressourcen für unseren Körper zurück, die sonst einfach verloren wären. Seine Hauptaufgabe? Dem flüssigen Nahrungsbrei Wasser und lebenswichtige Salze (Elektrolyte) zu entziehen. Das können pro Tag bis zu 1,5 Liter Wasser sein, die so wieder in den Kreislauf gelangen – eine geniale Wassersparmaßnahme unseres Körpers.

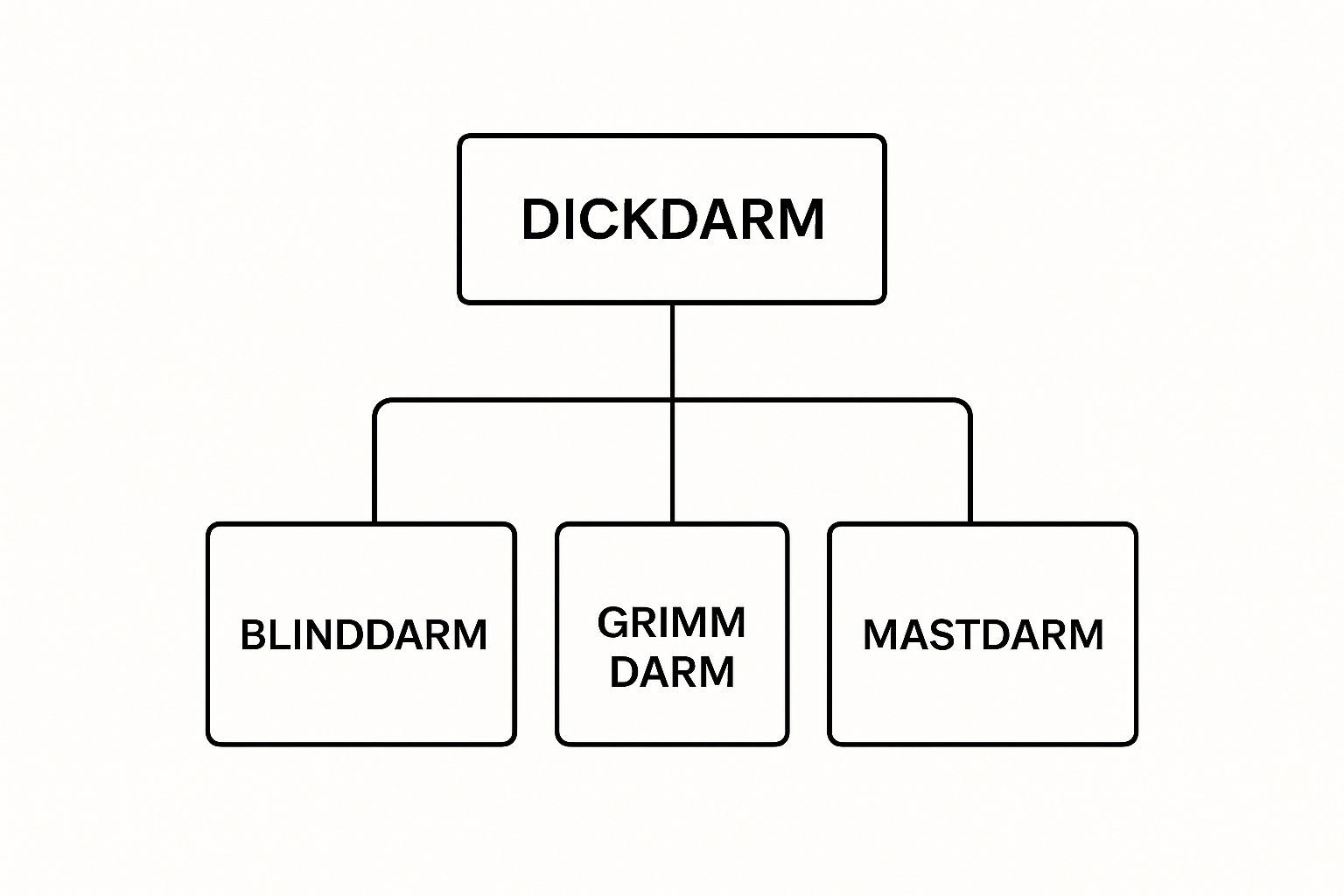

Die anatomische Route durch das Kolon

Der Dickdarm, auch Kolon genannt, legt sich wie ein großer Rahmen um die Schlingen des Dünndarms. Er ist in mehrere Abschnitte unterteilt, die der Stuhl auf seinem Weg zur Endstation durchläuft. Jeder Teil hat dabei seine ganz eigene Aufgabe.

- Der Blinddarm (Caecum): Hier fängt alles an. Der Blinddarm ist eine kleine Sackgasse, an der auch der bekannte Wurmfortsatz (Appendix) hängt. Er ist die erste Anlaufstelle für den Brei aus dem Dünndarm.

- Der aufsteigende Grimmdarm (Colon ascendens): Von hier aus geht es auf der rechten Bauchseite erst mal bergauf.

- Der querverlaufende Grimmdarm (Colon transversum): Dieser Abschnitt verläuft einmal quer durch den Oberbauch, direkt unter Leber, Magen und Milz.

- Der absteigende Grimmdarm (Colon descendens): Auf der linken Körperseite führt der Weg dann wieder nach unten.

- Das Colon sigmoideum: Diese s-förmige Kurve ist das letzte Wartezimmer, bevor es in den Enddarm geht.

Mit etwa 1,5 Metern ist der Dickdarm deutlich kürzer als sein Vorgänger. Zusammen mit dem Mastdarm (Rektum), der etwa 12 bis 18 Zentimeter lang ist, konzentriert er sich voll und ganz darauf, den Stuhl einzudicken und bis zur Ausscheidung zu speichern.

Man darf sich den Dickdarm nicht als starres Rohr vorstellen. Er ist ein muskulöses Organ, das seinen Inhalt mit langsamen, aber kräftigen Kontraktionen durchknetet und weiterschiebt. So stellt er sicher, dass so viel Wasser wie möglich zurückgewonnen wird.

Das Mikrobiom: Ein verborgenes Ökosystem in uns

Das vielleicht Faszinierendste am Dickdarm sind gar nicht seine eigenen Zellen, sondern seine winzigen Bewohner. Er ist die Heimat des Darmmikrobioms, einer riesigen Gemeinschaft aus Billionen von Mikroorganismen. Hauptsächlich Bakterien, aber auch Viren, Pilze und Archaeen tummeln sich hier. Dieses kleine Universum wiegt bis zu zwei Kilogramm und hat mehr Gene als unser gesamter Körper.

Diese kleinen Helfer sind aber keine stillen Untermieter, sondern unverzichtbare Partner für unsere Gesundheit. Ihre To-do-Liste ist lang und für uns überlebenswichtig.

Eine ihrer Kernkompetenzen ist die Fermentation von Nahrungsresten, mit denen unser Körper nichts anfangen kann. Ballaststoffe zum Beispiel, die für unsere Enzyme unverdaulich sind, werden hier von den Bakterien genüsslich zerlegt. Dabei produzieren sie kurzkettige Fettsäuren wie Butyrat – der absolute Super-Treibstoff für die Zellen der Dickdarmschleimhaut, der gleichzeitig entzündungshemmend wirkt.

Mehr als nur Verdauung: Immunsystem und Vitaminfabrik

Die Bedeutung des Mikrobioms hört bei der Verdauung aber lange nicht auf. Man kann es sich als Trainingslager für unser Immunsystem vorstellen, denn rund 70-80 % all unserer Immunzellen sind im Darm stationiert. Der ständige Austausch mit den Darmbakterien bringt unserem Immunsystem bei, zwischen Freund und Feind zu unterscheiden.

Außerdem sind unsere Darmbakterien wahre Vitamin-Champions. Sie stellen für uns lebenswichtige Vitamine her, die wir über die Nahrung oft nicht genug bekommen. Dazu gehören:

- Vitamin K: Unerlässlich für eine funktionierende Blutgerinnung.

- Vitamin B12: Wichtig für die Bildung roter Blutkörperchen und gesunde Nerven.

- Biotin (Vitamin B7): Sorgt für gesunde Haut, Haare und Nägel.

- Folsäure (Vitamin B9): Essenziell für Wachstum und Zellteilung.

So wird aus einer vermeintlichen Endstation ein pulsierendes Zentrum für Recycling, Immunabwehr und Nährstoffproduktion. Ein perfektes Beispiel dafür, wie genial die Magen Darm Trakt Anatomie bis ins letzte Detail durchdacht ist. Wenn du noch tiefer in die faszinierende Welt unserer Organe eintauchen willst, wirf einen Blick auf unsere detaillierten Darstellungen zur Anatomie der inneren Organe.

Die unverzichtbaren Helfer: Leber, Galle und Bauchspeicheldrüse

Man könnte meinen, der Dünndarm macht die ganze Arbeit allein, sobald der Nahrungsbrei ihn erreicht. Doch weit gefehlt. Im Hintergrund arbeitet ein perfekt eingespieltes Trio, ohne das eine effiziente Verdauung und Nährstoffaufnahme absolut undenkbar wäre. Leber, Gallenblase und Bauchspeicheldrüse sind zwar keine direkten Stationen auf der Reise unserer Nahrung, aber ihre Beiträge zur Magen-Darm-Trakt-Anatomie sind von unschätzbarem Wert.

Stell dir diese drei Organe wie ein hoch spezialisiertes Support-Team vor. Jedes Mitglied hat seine ganz eigene, unverzichtbare Aufgabe, doch erst im perfekten Zusammenspiel entfalten sie ihre volle Kraft. Sie liefern die entscheidenden Verdauungssäfte genau dann, wenn sie gebraucht werden, um Fette, Proteine und Kohlenhydrate in ihre kleinsten Bausteine zu zerlegen.

Die Leber: unsere körpereigene Chemiefabrik

Mit einem Gewicht von bis zu 1,5 Kilogramm ist die Leber das größte Stoffwechselorgan unseres Körpers – eine wahre Chemiefabrik. Für die Verdauung übernimmt sie eine zentrale Rolle: die Produktion von Galle. Jeden Tag stellt sie etwa einen halben bis ganzen Liter dieser grünlich-gelben Flüssigkeit her.

Die Galle ist der Schlüssel zur Fettverdauung. Fette sind nicht wasserlöslich und würden im wässrigen Darminhalt einfach als große Klumpen herumschwimmen. Hier kommen die Gallensäuren ins Spiel: Sie wirken wie ein Emulgator, ganz ähnlich wie Spülmittel in fettigem Wasser. Sie zerteilen die großen Fettklumpen in winzige Tröpfchen, wodurch sich deren Oberfläche massiv vergrößert. Erst durch diesen Trick können die fettspaltenden Enzyme überhaupt effektiv angreifen.

Gallenblase und Bauchspeicheldrüse: das perfekte Duett

Die von der Leber produzierte Galle wird aber nicht einfach nonstop in den Darm abgegeben. An dieser Stelle betritt die kleine, birnenförmige Gallenblase die Bühne. Sie dient als Zwischenspeicher, der die Galle eindickt und für den entscheidenden Moment bereithält.

Sobald fettreiche Nahrung im Zwölffingerdarm ankommt, erhält die Gallenblase das Signal zur Kontraktion. Sie schüttet dann schlagartig die konzentrierte Galle aus, um die Fettverdauung im richtigen Moment anzukurbeln.

Gleichzeitig wird auch die Bauchspeicheldrüse (Pankreas) aktiv. Sie ist die unangefochtene Meisterin der Enzymproduktion und schüttet einen hocheffektiven Cocktail an Verdauungsenzymen in den Dünndarm.

- Amylasen: Diese Enzyme setzen die Arbeit fort, die im Mund begonnen hat, und zerlegen komplexe Kohlenhydrate in Einfachzucker.

- Lipasen: Sie stürzen sich auf die von der Galle vorbereiteten Fetttröpfchen und spalten sie in Fettsäuren und Glycerin.

- Proteasen: Enzyme wie Trypsin kümmern sich um die weitere Zerkleinerung von Proteinen in ihre Bausteine, die Aminosäuren.

Der Saft der Bauchspeicheldrüse hat aber noch ein Ass im Ärmel: Bikarbonat. Diese basische Substanz ist extrem wichtig, um die aggressive Magensäure zu neutralisieren, die mit dem Nahrungsbrei ankommt. Nur so entsteht im Dünndarm eine leicht basische Umgebung, in der sich die Enzyme erst so richtig wohlfühlen und ihre Arbeit verrichten können.

Dieses Zusammenspiel ist ein Meisterwerk der körpereigenen Präzision, das in ähnlicher Weise selbst bei komplexeren Systemen wie dem Verdauungssystem der Kuh fasziniert. Ohne dieses Orchester aus Leber, Galle und Bauchspeicheldrüse würde ein Großteil unserer Nahrung unverdaut wieder ausgeschieden werden.

Warum die Anatomie deines Verdauungstrakts wirklich zählt

Wenn man sich einmal die ganze Reise durch unser Verdauungssystem vor Augen führt, wird schnell klar: Das Wissen über die Magen-Darm-Trakt-Anatomie ist viel mehr als nur trockene Theorie aus dem Biobuch. Es ist quasi die Bedienungsanleitung für deinen eigenen Körper, ein Schlüssel, um seine Signale richtig zu deuten.

Jedes einzelne Organ, von der Speiseröhre bis zum letzten Winkel des Dickdarms, spielt seine ganz eigene, unverzichtbare Rolle in einem perfekt eingespielten Orchester.

Dieses Verständnis macht den Unterschied. Es hilft dir, alltägliche Beschwerden nicht nur hinzunehmen, sondern sie einzuordnen. Plötzlich ist Sodbrennen nicht mehr nur ein unangenehmes Brennen, sondern ein klares Signal, dass mit dem Schließmuskel zwischen Speiseröhre und Magen etwas nicht stimmt. Anhaltende Blähungen oder fiese Krämpfe? Das können Hinweise auf eine gestörte Darmflora oder eine Überforderung bestimmter Darmabschnitte sein.

Vom Symptom zur Wurzel des Problems

Wenn du die grundlegenden Abläufe und den Aufbau deines Verdauungstrakts kennst, kannst du viel besser nachvollziehen, was hinter gängigen Problemen steckt.

- Gastritis: Die gefürchtete Magenschleimhautentzündung wird viel verständlicher, wenn man weiß, wie hauchdünn das Gleichgewicht zwischen der aggressiven Magensäure und der schützenden Schleimschicht ist.

- Reizdarmsyndrom (RDS): Symptome wie Bauchschmerzen und ein ständiger Wechsel bei der Verdauung lassen sich besser greifen, wenn man die komplexe Verbindung von Darmmuskulatur, Nervensystem und Mikrobiom kennt.

- Blähungen: Du verstehst plötzlich, warum sich Gase oft im Dickdarm bilden – nämlich dann, wenn bestimmte Bakterien unverdaute Nahrungsreste zersetzen.

Symptome sind also selten zufällig. Meist sind sie die logische Konsequenz, wenn ein Teil dieses ausgeklügelten Systems aus dem Takt gerät.

Die entscheidende Rolle von Vorsorge und Früherkennung

Die Gesundheit dieser anatomischen Strukturen ist das Fundament für unser gesamtes Wohlbefinden. Leider ist der Verdauungstrakt aber auch anfällig für ernsthafte Erkrankungen. Zahlen aus Deutschland zeigen, dass jährlich etwa 4 Millionen Menschen wegen gastrointestinaler Probleme wie Gastritis, Colitis oder Darmkrebs in Behandlung sind. Allein Darmkrebs ist mit rund 60.000 neuen Fällen pro Jahr die zweithäufigste Krebserkrankung. Mehr zur statistischen Relevanz des Verdauungstrakts findest du auf Wikipedia.

Diese Zahlen machen unmissverständlich klar, warum Vorsorgeuntersuchungen wie eine Darmspiegelung so unglaublich wichtig sind. Sie geben uns die Chance, Veränderungen frühzeitig zu erkennen – oft lange, bevor sie überhaupt Symptome verursachen.

Wer seinen Magen-Darm-Trakt und dessen Anatomie versteht, entwickelt ein viel feineres Gespür für die eigene Gesundheit. Es motiviert, bewusster zu essen, besser mit Stress umzugehen und die leisen Signale des Körpers endlich ernst zu nehmen. Letztendlich gibt dir dieses Wissen die Macht, kluge Entscheidungen für ein gesundes, langes Leben zu treffen und dich aktiv um dein Verdauungssystem zu kümmern.

Häufig gestellte Fragen zur Anatomie des Verdauungstrakts

Die Reise durch die Anatomie des Magen-Darm-Trakts wirft oft spannende Fragen auf. Einige davon tauchen immer wieder auf, weshalb wir sie hier gesammelt und kurz auf den Punkt gebracht haben. So bekommen Sie schnell ein Gefühl für die faszinierenden Abläufe in Ihrem Körper.

Wie lange dauert die Verdauung eigentlich?

Wie lange unser Essen unterwegs ist, ist ziemlich individuell und hängt stark davon ab, was auf dem Teller lag. Aber es gibt grobe Richtwerte, an denen man sich orientieren kann.

- Im Magen: Etwas Leichtes wie Obst ist nach 1–2 Stunden schon weitergezogen. Eine fettreiche Mahlzeit kann sich dagegen bis zu 6 Stunden Zeit lassen.

- Im Dünndarm: Hier verbringt der Speisebrei die nächsten 1–4 Stunden. In dieser Zeit läuft die Nährstoffaufnahme auf Hochtouren.

- Im Dickdarm: Am längsten dauert es hier – oft zwischen 10 und 40 Stunden. In dieser letzten Etappe wird den Überresten Wasser entzogen und der Stuhl geformt.

Alles in allem kann der gesamte Prozess also gut und gerne zwischen 24 und 72 Stunden in Anspruch nehmen.

Welche Aufgabe hat der Blinddarm wirklich?

Der Blinddarm mit seinem kleinen Anhängsel, dem Wurmfortsatz (Appendix), galt lange als nutzloses Überbleibsel der Evolution. Heute wissen wir: Weit gefehlt! Er ist ein wichtiger Teil unseres Immunsystems.

Man kann ihn sich wie ein sicheres Versteck für unsere guten Darmbakterien vorstellen. Wenn eine heftige Magen-Darm-Grippe mal ordentlich im Darm „aufgeräumt“ hat, hilft der Blinddarm dabei, die Darmflora schnell wieder mit den richtigen Helfern zu besiedeln. Er ist also quasi ein Trainingslager und ein Rückzugsort für unser Mikrobiom.

Warum ist der Dünndarm so unglaublich lang?

Seine beeindruckende Länge ist der Schlüssel zu seiner wichtigsten Aufgabe: die Nährstoffe aus unserer Nahrung zu ziehen. Mit seinen rund sechs Metern ist der Dünndarm hauptsächlich dafür zuständig, Kohlenhydrate, Proteine und Fette aufzunehmen. Schätzungen zufolge werden in Deutschland rund 90 % aller Nährstoffe hier absorbiert.

Die enorme Länge, zusammen mit seiner stark gefalteten Innenwand, schafft eine riesige Oberfläche und gibt dem Körper genug Zeit, um auch das letzte wertvolle Molekül aus dem Speisebrei herauszufiltern. Mehr dazu gibt es auch in den Einblicken in den Verdauungstrakt auf Wikipedia.

Die Länge des Dünndarms ist kein Zufall, sondern ein brillantes Design der Natur, um sicherzustellen, dass unserem Körper keine Energie verloren geht.

Diese clevere Konstruktion macht die Verwertung unserer Nahrung extrem effizient und ist damit ein Grundpfeiler für unsere Gesundheit.

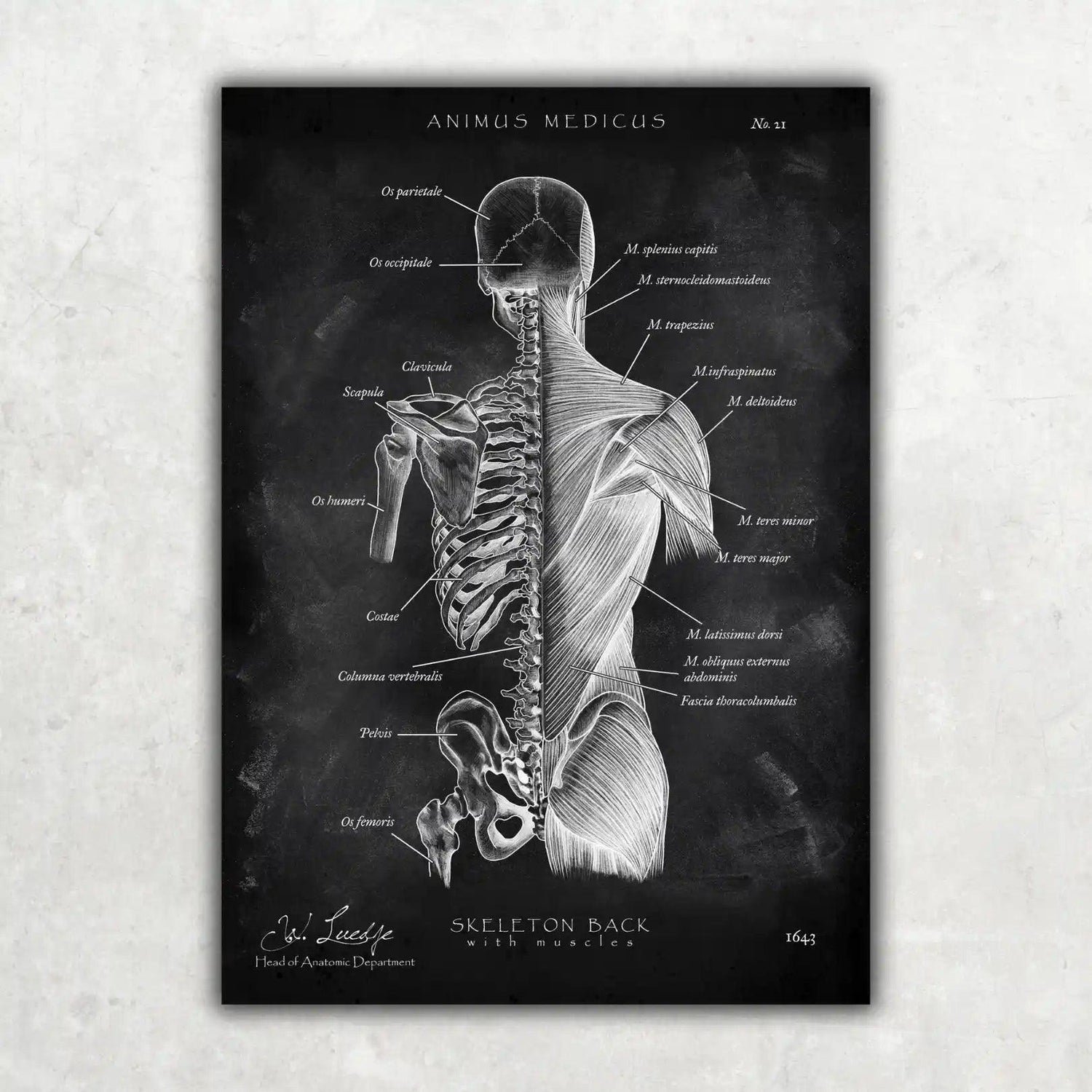

Hat dich die Reise durch den menschlichen Körper fasziniert? Bei Animus Medicus verwandeln wir die komplexe Schönheit der Anatomie in einzigartige Kunstwerke. Entdecke unsere Vintage-Anatomieposter und bringe medizinisches Wissen stilvoll an deine Wand. Besuche jetzt unseren Shop auf animus-medicus.de und finde dein Lieblingsmotiv