Lymphsystem einfach erklärt Ihr Wegweiser zur Gesundheit

Stell dir das Lymphsystem mal wie das stille, aber absolut geniale Entsorgungs- und Sicherheitsteam deines Körpers vor. Es arbeitet unauffällig im Hintergrund, räumt quasi den Müll weg und fängt gleichzeitig ungebetene Gäste wie Krankheitserreger ab. Damit ist es eine tragende Säule deiner Gesundheit, die oft unterschätzt wird. Im Gegensatz zum allseits bekannten Blutkreislauf hat es keine zentrale Pumpe wie das Herz und fristet oft ein Schattendasein – obwohl seine Rolle für uns überlebenswichtig ist.

Die übersehene parallelwelt in deinem körper

Jeder von uns kennt den Blutkreislauf. Man kann ihn sich wie einen emsigen Lieferservice vorstellen, der pausenlos Nährstoffe und Sauerstoff bis in die entlegensten Winkel unseres Körpers transportiert. Doch es gibt da noch ein zweites, riesiges Netzwerk, das parallel dazu existiert: das Lymphsystem.

Die beste Analogie dafür ist wohl eine Mischung aus einer hochentwickelten Kläranlage und einer wachsamen Immunpolizei. Seine wichtigste Aufgabe ist es, die Gewebsflüssigkeit – die sogenannte Lymphe – zu filtern und zu reinigen.

Diese Flüssigkeit tritt ununterbrochen aus den Blutgefäßen aus, um unsere Zellen zu versorgen. Was davon nicht direkt wieder ins Blut zurückfließt, sammelt das Lymphsystem sorgfältig auf. Ohne dieses geniale „Drainagesystem“ würden wir also buchstäblich aufschwemmen.

Die zentralen aufgaben im überblick

Aber das Lymphsystem ist weit mehr als nur ein Abflusssystem. Es erfüllt drei lebenswichtige Funktionen, die eng miteinander verwoben sind:

- Flüssigkeitshaushalt regulieren: Täglich sammelt es etwa zwei bis drei Liter überschüssige Gewebsflüssigkeit ein und schleust sie zurück in den Blutkreislauf. Das verhindert lästige und oft schmerzhafte Schwellungen, die wir als Ödeme kennen.

- Immunabwehr organisieren: In den Lymphknoten – den „Filterstationen“ des Systems – werden Krankheitserreger wie Bakterien und Viren aufgespürt und unschädlich gemacht. Hier werden unsere Immunzellen aktiviert, um gezielt gegen Infektionen vorzugehen.

- Fette transportieren: Nach dem Essen übernimmt es den Transport von langkettigen Fettsäuren aus dem Darm. Diese Moleküle sind schlicht zu groß, um direkt von den feinen Blutgefäßen aufgenommen zu werden.

Das Lymphsystem ist also nicht nur für die Entsorgung zuständig, sondern auch ein zentraler Schauplatz unserer Immunantwort. Es entscheidet maßgeblich darüber, wie effektiv unser Körper auf Bedrohungen reagieren kann.

Während der Blutkreislauf oft im Rampenlicht steht, ist das Verständnis des Lymphsystems der Schlüssel zu einem ganzheitlichen Blick auf unsere Körperfunktionen. Wenn du genauer wissen möchtest, wie diese beiden Systeme Hand in Hand arbeiten, wirf doch einen Blick in unseren Artikel, der den Blutkreislauf einfach erklärt.

Das lymphsystem auf einen blick: Zentrale aufgaben und komponenten

Um dir einen schnellen Überblick zu verschaffen, haben wir die wichtigsten Punkte in einer Tabelle zusammengefasst.

Diese Tabelle bietet eine schnelle und übersichtliche Zusammenfassung der wichtigsten Funktionen und Bestandteile des Lymphsystems.

| Aufgabe | Beschreibung | Wichtige Organe/Teile |

|---|---|---|

| Abtransport & Drainage | Sammelt überschüssige Flüssigkeit, Proteine und Abfallstoffe aus dem Gewebe. | Lymphgefäße, Lymphe |

| Immunüberwachung | Filtert die Lymphe, identifiziert und bekämpft Krankheitserreger wie Viren und Bakterien. | Lymphknoten, Milz |

| Fetttransport | Nimmt Nahrungsfette aus dem Dünndarm auf und führt sie dem Blutkreislauf zu. | Lymphkapillaren im Darm |

Wie du siehst, ist das Lymphsystem ein echter Alleskönner, der unermüdlich für unsere Gesundheit im Einsatz ist.

Die bausteine des lymphsystems verständlich erklärt

Um zu verstehen, wie das Lymphsystem funktioniert, müssen wir uns seine Hauptdarsteller einmal genauer anschauen. Stell es dir am besten wie ein Team aus lauter Spezialisten vor, bei dem jeder eine absolut unverzichtbare Rolle spielt, um unseren Körper sauber und sicher zu halten.

Den Anfang macht die Lymphe selbst – eine klare, wässrige Flüssigkeit. Sie ist sozusagen das Transportmittel des gesamten Systems. Täglich sickern mehrere Liter Flüssigkeit aus den Blutgefäßen ins umliegende Gewebe, um die Zellen dort zu versorgen. Die Lymphe hat die Aufgabe, diese überschüssige Flüssigkeit mitsamt Abfallprodukten, alten Zellen und möglichen Krankheitserregern wieder einzusammeln.

Diese Flüssigkeit muss natürlich auch irgendwohin fließen. Genau dafür ist das riesige Netzwerk der Lymphgefäße zuständig. Man kann es sich wie ein feines, in nur eine Richtung verlaufendes Kanalsystem vorstellen, das den gesamten Körper durchzieht und die Lymphe langsam, aber stetig vorwärtsbewegt.

Die filterstationen und spezialorgane

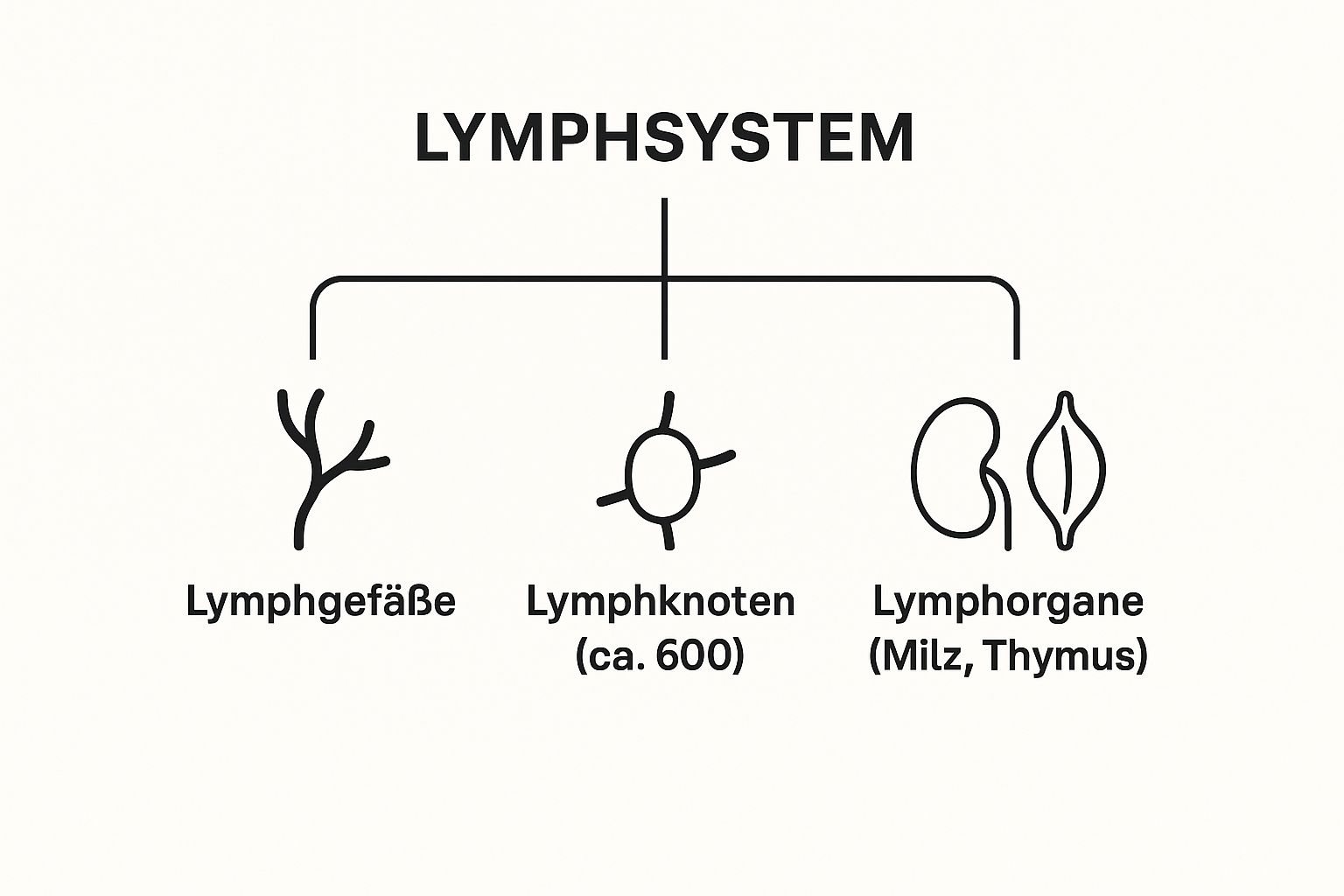

Entlang dieses Kanalnetzes sitzen die Lymphknoten, die cleveren Filterstationen unseres Körpers. Wir besitzen ungefähr 600 dieser kleinen, bohnenförmigen Organe. Sie sind strategisch an wichtigen Kreuzungen wie dem Hals, den Achseln und der Leiste platziert. Hier wird die Lymphe auf schädliche Substanzen überprüft, und bei Bedarf schlagen die Immunzellen sofort Alarm. Wenn du tiefer in die genaue Lage und den Aufbau dieser Komponenten eintauchen möchtest, schau dir doch mal unseren detaillierten Artikel zur Anatomie des Lymphsystems an.

Die folgende Infografik zeigt sehr schön, wie die einzelnen Komponenten zusammenspielen und das System hierarchisch gegliedert ist.

Man erkennt gut, dass die Gefäße das Netzwerk bilden, die Knoten als Filter agieren und die Organe die spezialisierten Aufgaben übernehmen.

Neben den Lymphknoten gibt es noch weitere lymphatische Organe, die als spezialisierte Kommandozentralen der Immunabwehr fungieren. Jedes dieser Organe hat seine ganz eigene Aufgabe:

- Die Milz: Sie filtert das Blut, entsorgt alte rote Blutkörperchen und ist ein wichtiger Speicherort für weiße Blutkörperchen.

- Der Thymus: In diesem Organ, das direkt hinter dem Brustbein liegt, reifen die wichtigen T-Lymphozyten – eine Art Eliteeinheit unserer Immunabwehr.

- Die Mandeln (Tonsillen): Sie bilden einen wichtigen Abwehrring im Rachenraum und fangen Krankheitserreger ab, die über Mund und Nase eindringen wollen.

Jeder einzelne Baustein – von der Flüssigkeit über die Bahnen bis hin zu den Organen – ist perfekt aufeinander abgestimmt. Nur durch dieses Zusammenspiel kann das Lymphsystem seine entscheidenden Aufgaben für unsere Gesundheit erfüllen.

Wie das Lymphsystem als Müllabfuhr und Immunpolizei arbeitet

Um zu begreifen, was das Lymphsystem eigentlich den ganzen Tag macht, hilft eine einfache, aber ziemlich treffende Metapher: Stell es dir als eine clevere Kombination aus städtischer Müllabfuhr und wachsamer Polizei vor. Diese beiden Rollen spielt es rund um die Uhr, meistens völlig unbemerkt, aber sie sind absolut entscheidend für deine Gesundheit.

Fangen wir bei der Müllabfuhr an. Überall in deinem Körper fällt permanent „Abfall“ an – alte Zelltrümmer, überschüssige Eiweiße oder Fette aus der Nahrung. Wie eine fleißige Müllabfuhr sammelt das Lymphsystem all diese Stoffe aus der Flüssigkeit zwischen den Zellen ein und kümmert sich um die fachgerechte Entsorgung.

Würde dieser Abtransport nicht stattfinden, würde sich der ganze Müll im Gewebe stauen. Das Ergebnis? Schwellungen und Entzündungen. Das System sorgt also für Sauberkeit und Ordnung auf zellulärer Ebene und hält das empfindliche Gleichgewicht in deinem Körper aufrecht.

Die Lymphknoten als wachsame Kontrollpunkte

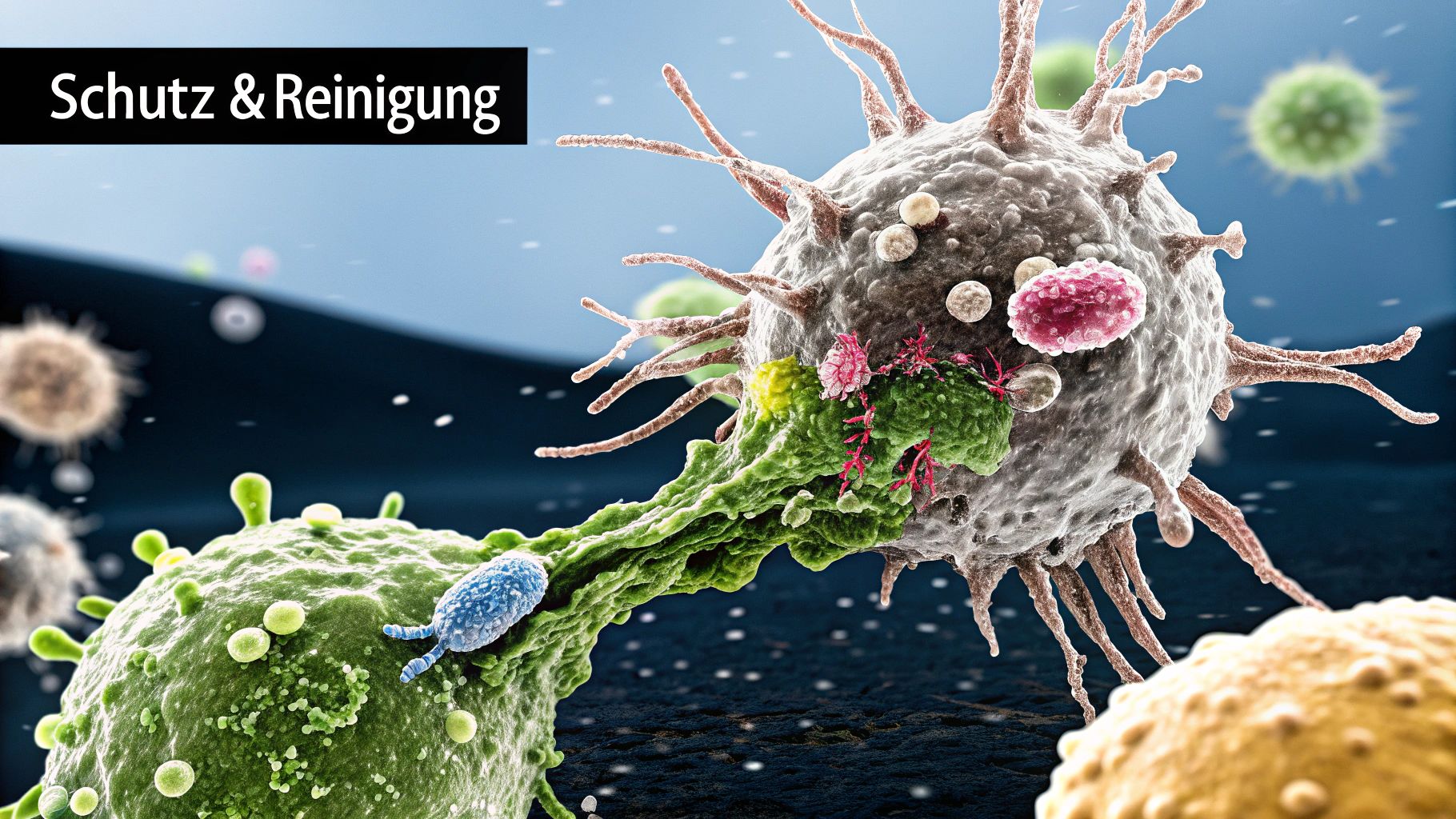

Gleichzeitig übernimmt das Lymphsystem aber auch die Rolle einer aufmerksamen Immunpolizei. Die Lymphgefäße sind dabei die Patrouillenrouten und die Lymphknoten die strategisch platzierten Kontrollstationen. Jede Flüssigkeit, die das System aufsammelt, muss durch diese Filter hindurch.

In den Lymphknoten sitzen spezialisierte Immunzellen, die Lymphozyten, und warten quasi auf ihren Einsatz. Sie scannen die durchfließende Lymphe pausenlos nach verdächtigen Eindringlingen.

Sobald Viren, Bakterien oder andere Krankheitserreger auftauchen, schlagen die Lymphknoten Alarm. Sie schwellen an, weil die Produktion von Abwehrzellen auf Hochtouren läuft, um die Bedrohung schnell und gezielt auszuschalten.

Genau das ist der Grund, warum bei einer Erkältung oft die Lymphknoten am Hals anschwellen und druckempfindlich sind. Das ist kein Grund zur Sorge, sondern im Gegenteil: Es ist das beste Zeichen dafür, dass deine körpereigene Polizei ihren Job macht und eine Infektion bekämpft. Die Schwellung zeigt dir, dass das System auf Hochtouren arbeitet.

Ein eingespieltes Team für deine Abwehr

Diese Doppelfunktion als Müllabfuhr und Polizei ist perfekt aufeinander abgestimmt. Während die „Müllwagen“ (Lymphgefäße) den Abfall abtransportieren, stellt die „Polizei“ (Lymphknoten) sicher, dass keine gefährlichen Substanzen unbemerkt in den Blutkreislauf gelangen.

Diese enge Zusammenarbeit ist einer der wichtigsten Pfeiler deiner Gesundheit. Wenn du noch tiefer eintauchen willst, wie diese Abwehrmechanismen im Detail aussehen, findest du in unserem Artikel eine spannende Erklärung, wie das Immunitätssystem funktioniert.

Die beeindruckende Leistung des Lymphsystems lässt sich prima in drei Punkten zusammenfassen:

- Reinigung: Es entfernt pausenlos Zellmüll, Giftstoffe und überschüssige Flüssigkeit aus deinem Gewebe.

- Filterung: In den etwa 600 Lymphknoten werden Krankheitserreger herausgefischt und unschädlich gemacht.

- Alarmierung: Bei einer Infektion wird eine gezielte Immunantwort gestartet, die den ganzen Körper schützt.

Jeden einzelnen Tag leistet dieses System einen unschätzbaren Beitrag, um dich gesund und fit zu halten. Es reinigt, überwacht und verteidigt – ein wahrer Held, der im Verborgenen arbeitet.

Wenn der Lymphfluss ins Stocken gerät: Ursachen und Folgen

Bisher haben wir das Lymphsystem als ein hocheffizientes Reinigungs- und Abwehrsystem kennengelernt. Aber was passiert eigentlich, wenn dieser geniale Mechanismus plötzlich aus dem Takt gerät? Stell es dir am besten wie einen Verkehrsstau auf einer wichtigen Autobahn vor: Ist der Abfluss erst einmal blockiert, bricht schnell das Chaos aus.

Ganz ähnlich läuft das auch in unserem Körper ab. Kann die Gewebsflüssigkeit nicht mehr richtig abtransportiert werden, weil der Lymphfluss gestört ist, sammelt sie sich einfach an. Das Ergebnis ist eine sichtbare und oft auch unangenehme Schwellung – das sogenannte Lymphödem. Meistens treten diese Schwellungen an Armen oder Beinen auf und können das Wohlbefinden und die Beweglichkeit ziemlich einschränken.

Wodurch kommt es zu solchen Störungen?

Die Gründe für einen gestörten Lymphfluss sind überraschend vielfältig. Mediziner unterscheiden grundsätzlich zwischen angeborenen (primären) und erworbenen (sekundären) Ursachen, wobei die erworbenen Störungen deutlich häufiger vorkommen.

Typische Auslöser dafür sind:

- Medizinische Eingriffe: Gerade nach Krebsoperationen, bei denen Lymphknoten entfernt werden mussten, ist das Risiko hoch. Aber auch eine Strahlentherapie kann die feinen Lymphgefäße in Mitleidenschaft ziehen.

- Verletzungen: Ein schwerer Unfall, eine Quetschung oder Verbrennungen können das empfindliche Netzwerk der Lymphbahnen regelrecht zerstören.

- Infektionen: Manchmal können auch starke Entzündungen, wie zum Beispiel eine Wundrose (Erysipel), die Lymphgefäße so überlasten, dass sie dauerhaft geschädigt werden.

Ein funktionierender Lymphabfluss ist also alles andere als selbstverständlich. Schätzungen zufolge leiden allein in Deutschland rund 4,5 Millionen Menschen an Lymphödemen, wobei Frauen deutlich öfter betroffen sind. Das zeigt, wie verbreitet dieses Problem ist und wie wichtig ein gesundes Lymphsystem für unseren Alltag ist. Mehr über die Zusammenhänge von Lymphödemen und der allgemeinen Gesundheit kannst du hier nachlesen.

Die Folgen eines Lymphstaus

Ein Lymphödem ist weit mehr als nur ein kosmetisches Problem. Die gestaute Flüssigkeit ist nämlich reich an Eiweißen und wird dadurch zu einem idealen Nährboden für Bakterien. Das Risiko für Hautinfektionen schnellt dadurch in die Höhe.

Bleibt ein Lymphödem lange unbehandelt, kann es zu einer Verhärtung des Gewebes (Fibrose) kommen. Dadurch wird die Schwellung dauerhaft und die Funktion des betroffenen Arms oder Beins noch weiter eingeschränkt. Die Haut wird zudem anfälliger für Verletzungen und heilt deutlich schlechter.

Die Folgen eines gestörten Lymphflusses machen einem eindrücklich bewusst, wie sehr wir auf dieses stille System angewiesen sind. Es kümmert sich nicht nur um unsere Immunabwehr, sondern sorgt auch für die Stabilität und Gesundheit unseres Gewebes. Fällt die körpereigene „Müllabfuhr“ aus, leidet am Ende der gesamte Organismus darunter.

Die Rolle des Lymphsystems bei Krebserkrankungen

Wenn es um Krebs geht, spielt das Lymphsystem eine ziemlich zwiespältige Rolle. Man könnte es fast als Held und potenziellen Komplizen zugleich bezeichnen. Diese Doppelfunktion ist der Schlüssel zum Verständnis, warum Ärzte diesem System so viel Aufmerksamkeit schenken, sobald eine Krebsdiagnose im Raum steht.

Auf der einen Seite ist unser Lymphsystem ein knallharter Verteidiger. Seine Wächterzellen in den Lymphknoten sind darauf spezialisiert, fremde und entartete Zellen aufzuspüren und kurzen Prozess mit ihnen zu machen. Im besten Fall erkennt diese körpereigene „Immunpolizei“ die Krebszellen frühzeitig und leitet ihre Zerstörung ein, bevor sie Schaden anrichten können.

Doch es gibt auch eine Kehrseite. Krebszellen können das Lymphsystem für ihre Zwecke missbrauchen und es quasi als Autobahnnetz für ihre Ausbreitung nutzen. Schaffen sie es, in ein Lymphgefäß einzudringen, können sie sich über die Lymphbahnen im ganzen Körper verteilen. Die Lymphknoten werden dann zu unfreiwilligen Zwischenstationen, an denen sich neue Tumore, die sogenannten Metastasen, festsetzen und wachsen können.

Warum Ärzte die Lymphknoten so genau prüfen

Genau aus diesem Grund ist die Untersuchung der benachbarten Lymphknoten bei fast jeder Krebsdiagnose ein absolut entscheidender Schritt. Wenn Ärzte einen Tumor entfernen, entnehmen sie oft auch den nächstgelegenen Lymphknoten – den Wächterlymphknoten – und schicken ihn ins Labor, um ihn auf Krebszellen untersuchen zu lassen.

Das Ergebnis dieser Biopsie liefert extrem wertvolle Informationen für die weitere Planung:

- Ist der Krebs noch lokal begrenzt? Finden sich im Wächterlymphknoten keine Krebszellen, stehen die Chancen gut, dass der Tumor noch nicht gestreut hat. Das ist eine riesige Erleichterung.

- Hat der Krebs bereits gestreut? Werden hingegen Krebszellen entdeckt, ist das ein klares Zeichen dafür, dass der Tumor begonnen hat, sich über das Lymphsystem auszubreiten.

Diese eine Erkenntnis kann die gesamte Behandlungsstrategie auf den Kopf stellen. Sie entscheidet mit darüber, ob eine Chemotherapie nötig wird oder wie eine Bestrahlung geplant werden muss.

Ein Befall der Lymphknoten ist kein Todesurteil, das muss man klar sagen. Es bedeutet aber, dass eine aggressivere oder umfassendere Therapie notwendig sein könnte, um auch die verstreuten Krebszellen im Körper zu erwischen und zu vernichten.

In Deutschland, wo Krebserkrankungen zu den häufigsten Todesursachen zählen, ist dieser Zusammenhang von zentraler Bedeutung. Viele sekundäre Lymphödeme sind eine direkte Folge von Krebsbehandlungen wie Operationen oder Bestrahlungen, bei denen Teile dieses empfindlichen Systems unweigerlich in Mitleidenschaft gezogen werden. Wenn du tiefer in die Zusammenhänge von Krebs und Sterblichkeit eintauchen möchtest, findest du bei Pharma-Fakten.de spannende Einblicke.

So können sie ihr lymphsystem aktiv unterstützen

Nachdem wir uns die Theorie angeschaut haben, wird es jetzt praktisch. Dein Lymphsystem hat, anders als dein Blutkreislauf, keine eigene Pumpe wie das Herz. Es ist also auf deine aktive Mithilfe angewiesen. Zum Glück kannst du schon mit ein paar einfachen, aber unglaublich wirkungsvollen Gewohnheiten den Lymphfluss ordentlich in Schwung bringen und dein Wohlbefinden spürbar steigern.

Der wichtigste Motor für dein Lymphsystem ist und bleibt die Bewegung. Jede einzelne Kontraktion deiner Muskeln wirkt wie eine sanfte Pumpe, die die Lymphflüssigkeit durch die feinen Gefäße drückt. Langes Sitzen oder Stehen hingegen lässt den Fluss schnell erlahmen.

Aktiviere deine innere pumpe

Du musst keinen Marathon laufen, um dein System auf Trab zu bringen – schon moderate Aktivitäten haben einen enormen Effekt. Viel wichtiger als die Intensität ist die Regelmäßigkeit, mit der du dich bewegst.

Besonders gut geeignete Bewegungsformen sind zum Beispiel:

- Flottes Spazierengehen: Ein täglicher Spaziergang von 20-30 Minuten regt nicht nur den Lymphfluss an. Er kurbelt auch den Kreislauf an und hilft wunderbar dabei, Stress abzubauen.

- Schwimmen oder Wassergymnastik: Der Druck des Wassers wirkt wie eine sanfte Ganzkörper-Lymphdrainage und ist dabei besonders schonend für die Gelenke.

- Trampolinspringen: Das rhythmische Hüpfen ist genial! Es nutzt die Schwerkraft, um die Ventile in den Lymphgefäßen zu öffnen und zu schließen. Bereits wenige Minuten täglich können einen riesigen Unterschied machen.

- Yoga: Viele Yoga-Übungen, allen voran Umkehrhaltungen wie das entspannte „Beine-an-die-Wand-legen“, unterstützen den Rückfluss der Lymphe in Richtung Herz.

Der entscheidende Faktor ist die Aktivierung der Muskelpumpe. Finde eine Bewegungsform, die dir wirklich Spaß macht, und bau sie fest in deinen Alltag ein. Dein Lymphsystem wird es dir danken.

Einfache tricks für den alltag

Neben gezielter Bewegung gibt es noch weitere kleine Helfer, die du mühelos in deine tägliche Routine einbauen kannst – und die eine große Wirkung entfalten.

Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr ist das A und O. Es klingt vielleicht paradox, aber viel zu trinken hilft dem Körper dabei, überschüssige Flüssigkeit loszuwerden. Trinkst du zu wenig, wird die Lymphe zähflüssiger und kann nicht mehr gut zirkulieren. Ideal sind 1,5 bis 2 Liter stilles Wasser oder ungesüßter Kräutertee pro Tag. Entwässernde Teesorten wie Brennnessel- oder Birkenblättertee können zusätzlich unterstützen.

Auch deine Atmung spielt eine wichtige Rolle. Tiefes Atmen, vor allem in den Bauch, erzeugt einen leichten Druckwechsel im Brust- und Bauchraum. Dieser Sogeffekt hilft dabei, die Lymphe aus den unteren Körperregionen nach oben zu transportieren. Nimm dir einfach mehrmals täglich ein paar Minuten Zeit, um ganz bewusst tief ein- und auszuatmen.

Ein weiterer einfacher, aber super effektiver Tipp sind Wechselduschen. Der Wechsel zwischen warmem und kaltem Wasser regt die Durchblutung an und bringt die Gefäße auf Trab. Beginne immer mit warmem Wasser und beende die Dusche mit einem kalten Guss an Beinen und Armen, immer in Richtung Herzen. Das trainiert deine Gefäße und gibt dem Lymphfluss einen spürbaren Schub für den Start in den Tag.

Die wichtigsten Fragen zum Lymphsystem auf einen Blick

Hier habe ich für dich die Antworten auf die Fragen zusammengestellt, die mir rund um das Lymphsystem am häufigsten begegnen. Sieh diesen Bereich als kleinen Wegweiser, der dir schnell und unkompliziert Klarheit bei konkreten Anliegen verschafft.

Woran merke ich, dass mein Lymphsystem überlastet ist?

Ein überlastetes Lymphsystem sendet oft recht deutliche Signale. Typisch sind zum Beispiel unerklärliche Schwellungen (Ödeme), die sich vor allem an den Armen oder Beinen zeigen. Aber auch andere Anzeichen können ein Hinweis sein: Vielleicht fühlst du dich ständig müde, kämpfst mit häufigen Infekten, unreiner Haut oder einem allgemeinen Gefühl der Schwere im Körper.

Sollten dir solche Symptome auffallen, besonders nach einer Operation oder einer größeren Verletzung, zögere nicht, das ärztlich abklären zu lassen. So lässt sich die genaue Ursache finden und gezielt behandeln.

Wichtig zu wissen: Eine Überlastung des Lymphsystems ist mehr als nur eine Kleinigkeit. Es ist ein klares Zeichen dafür, dass die körpereigene „Müllabfuhr“ an ihre Grenzen stößt. Bleibt das unbehandelt, können sich daraus chronische Beschwerden entwickeln.

Kann man ohne Milz oder Mandeln gut leben?

Ja, das ist in der Regel erstaunlich unproblematisch. Obwohl die Milz und die Mandeln wichtige lymphatische Organe sind, ist unser Immunsystem ein echtes Multitalent und kann den Verlust gut kompensieren.

Andere Teile des Lymphsystems, wie die unzähligen Lymphknoten und weiteres lymphatisches Gewebe im Körper, springen dann einfach ein und übernehmen einen größeren Teil der Immunabwehr. Man sollte allerdings wissen, dass Menschen ohne Milz etwas anfälliger für bestimmte bakterielle Infektionen sein können – das ist also etwas, was man im Hinterkopf behalten sollte.

Hilft eine bestimmte Ernährung dem Lymphsystem?

Absolut! Eine ausgewogene und entzündungshemmende Ernährung ist eine riesige Unterstützung. Das A und O ist dabei, viel Wasser zu trinken. So bleibt die Lymphe schön flüssig und kann ihre Aufgaben reibungslos erledigen.

Eine Ernährung, die den Körper entlastet und den Lymphfluss aktiv fördert, ist reich an:

- Frischem Obst und Gemüse

- Gesunden Fetten aus Nüssen, Samen und Avocados

- Magerem Eiweiß

Wovon du deinem Lymphsystem zuliebe lieber die Finger lassen solltest, sind stark verarbeitete Lebensmittel, übermäßiger Zuckerkonsum und zu viel Salz. Diese können Entzündungen im Körper anfeuern und unerwünschte Flüssigkeitsansammlungen im Gewebe begünstigen.

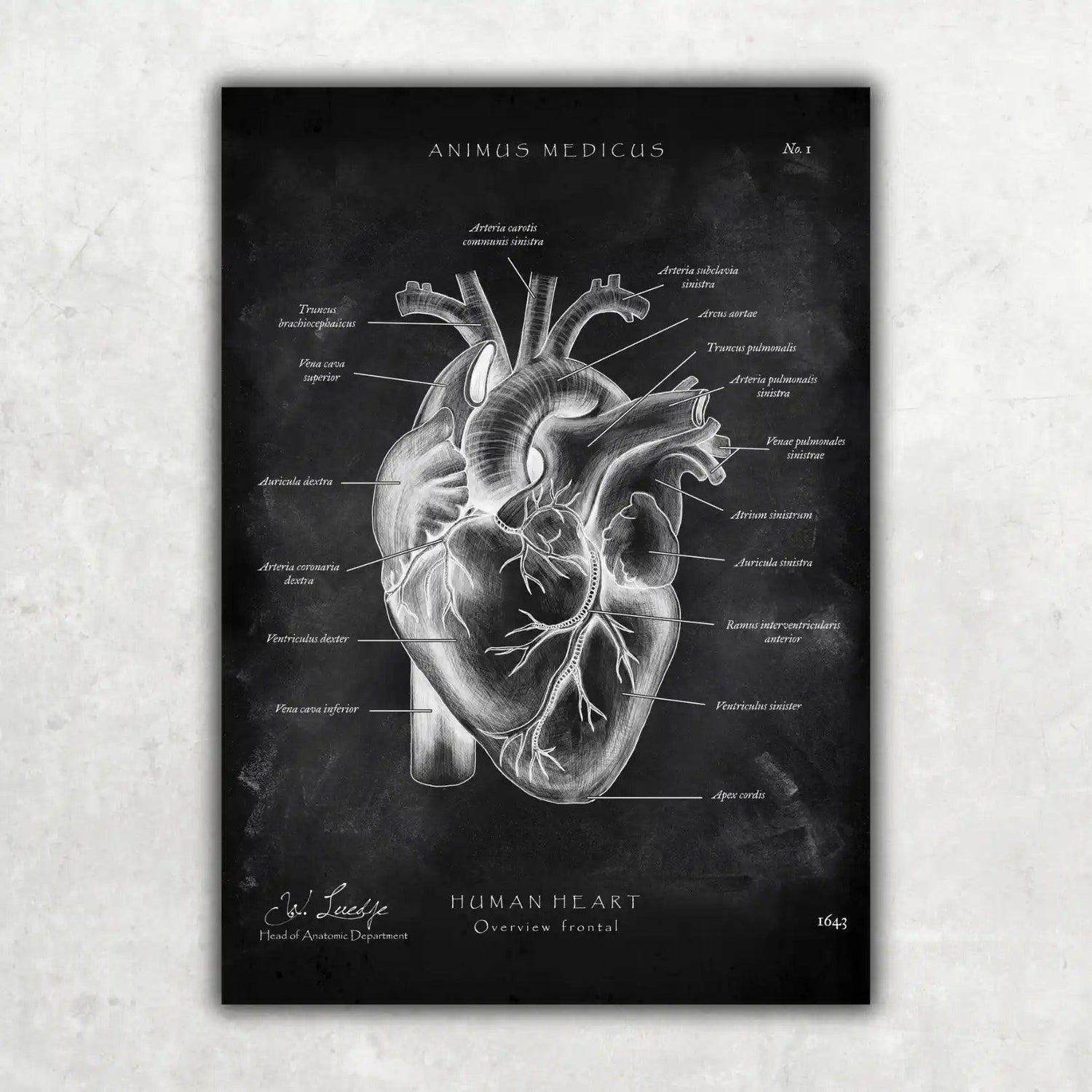

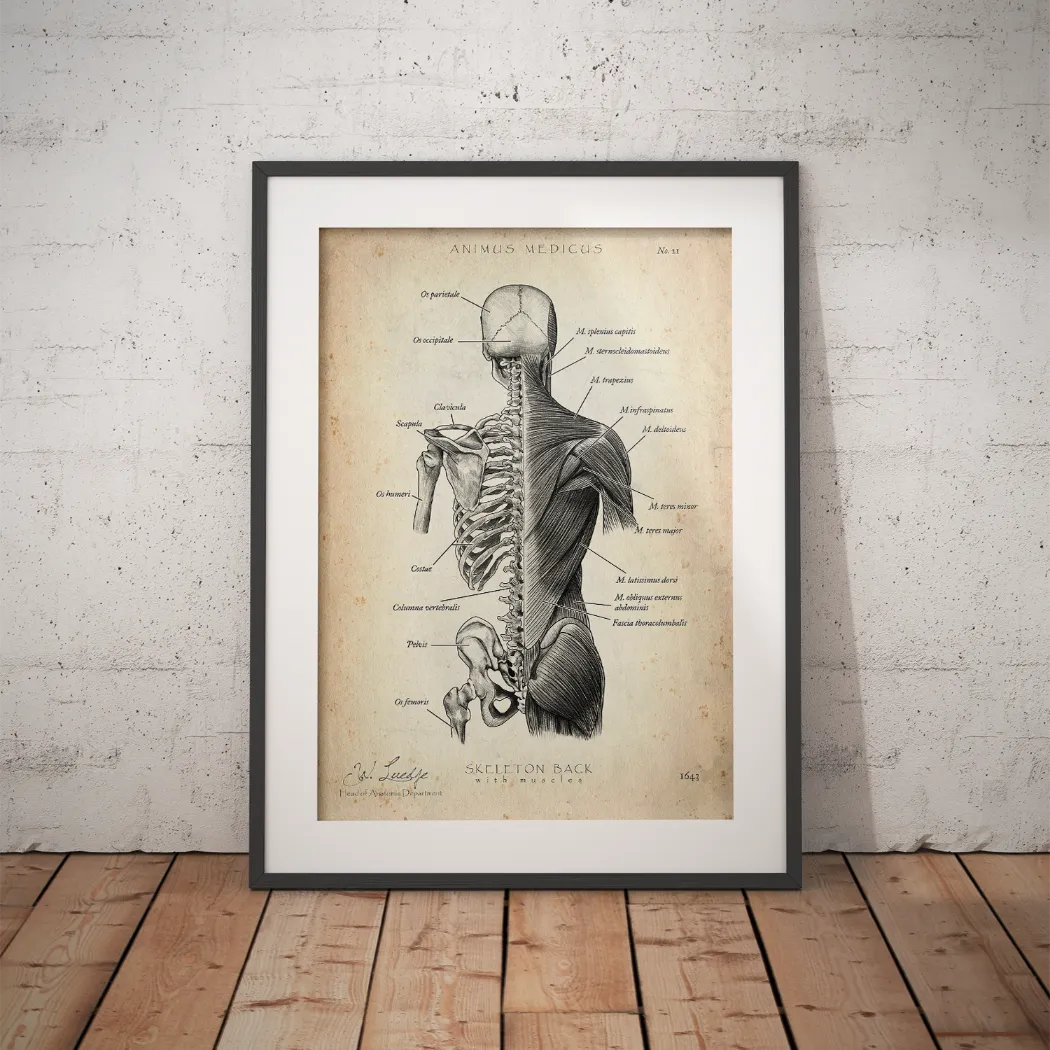

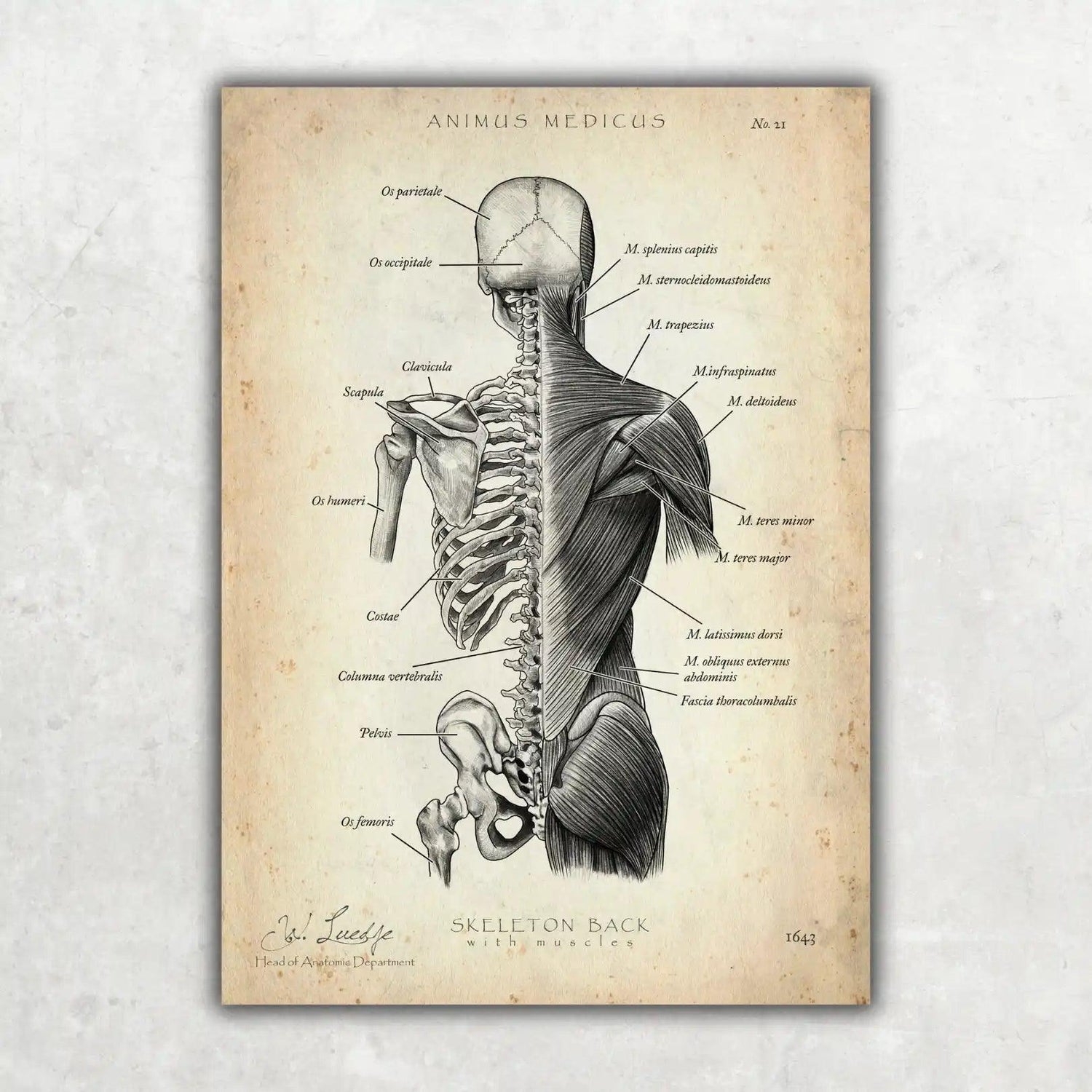

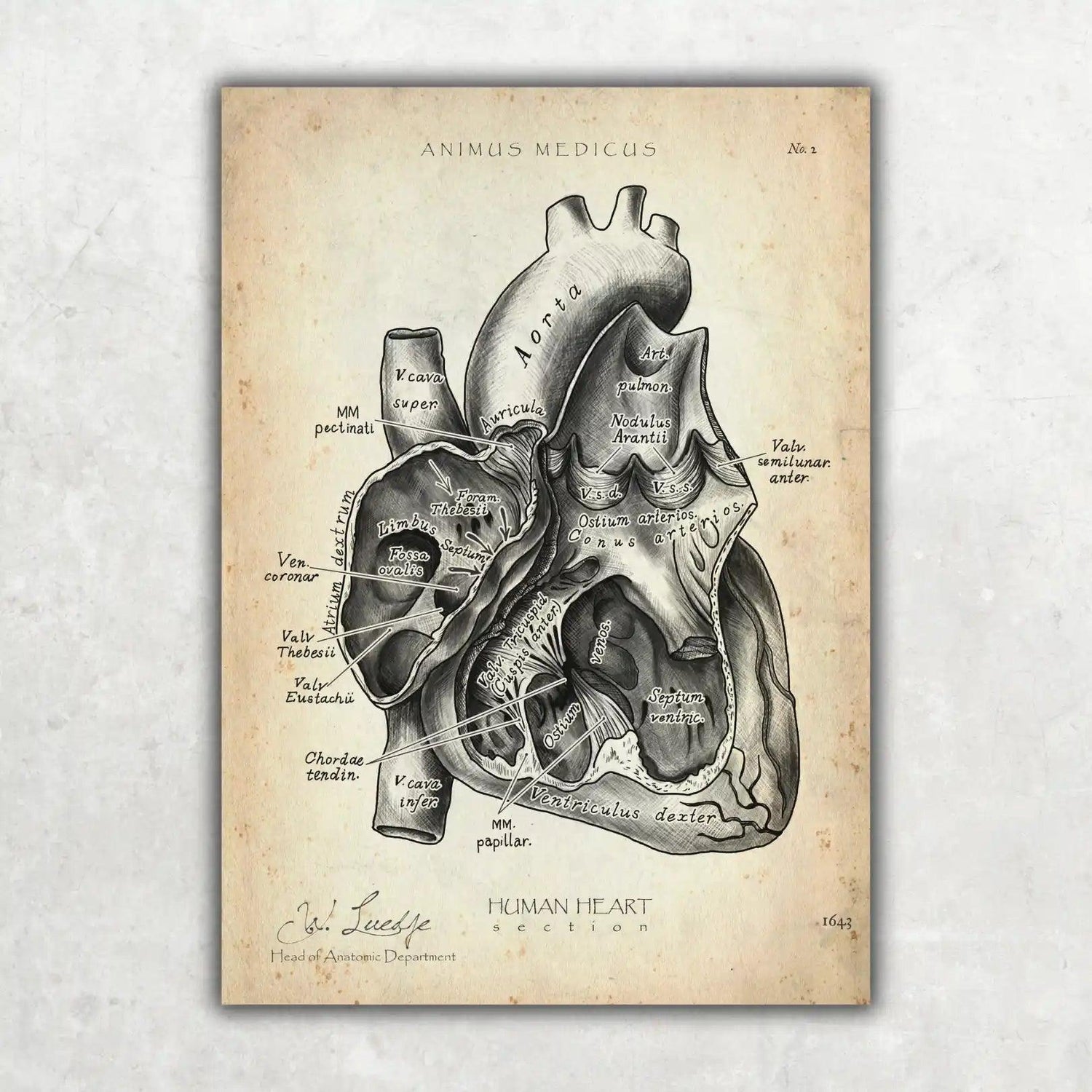

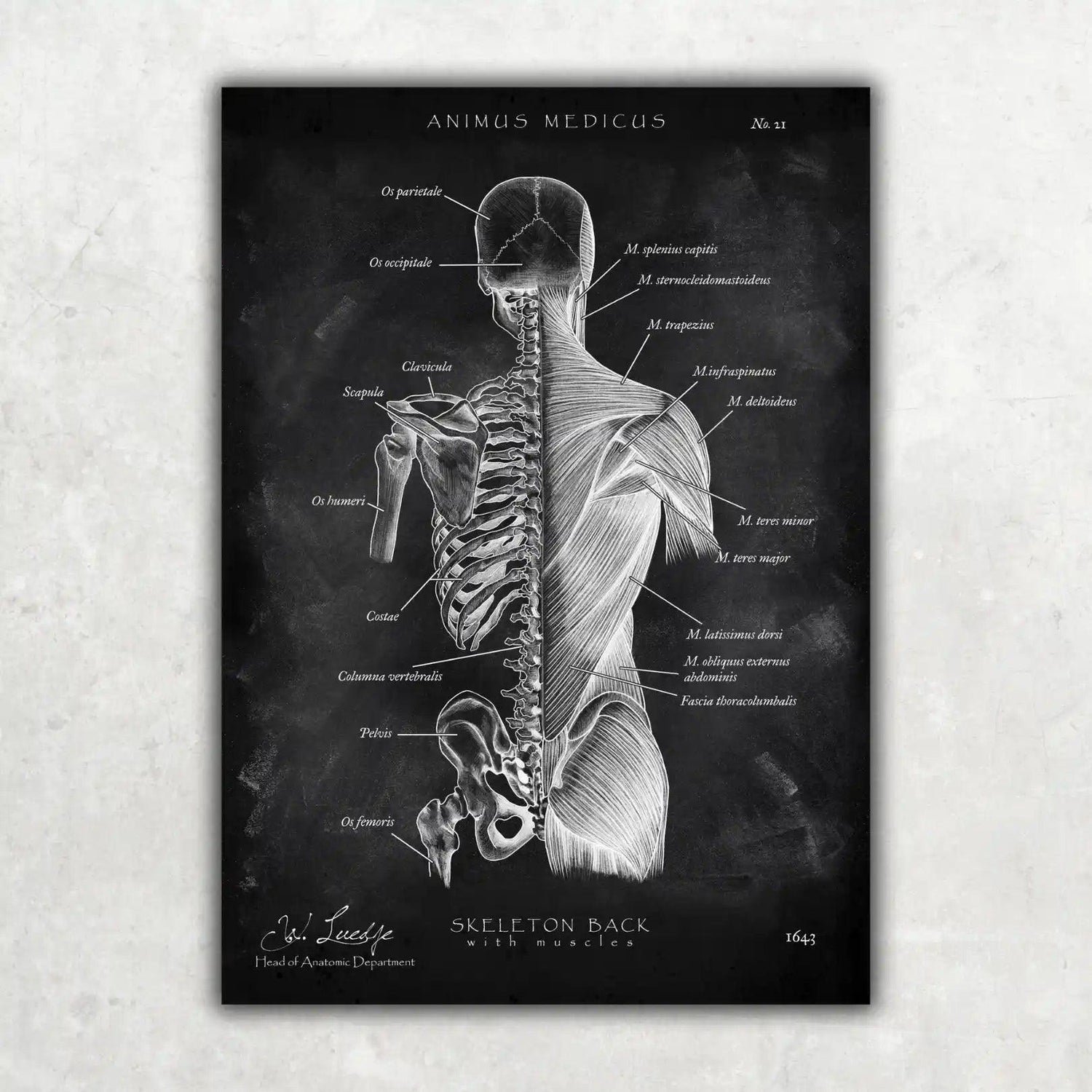

Möchtest du die faszinierende Welt der Anatomie nicht nur verstehen, sondern auch sehen? Bei Animus Medicus verwandeln wir komplexes medizinisches Wissen in ästhetische Kunstwerke für deine Wände. Entdecke unsere einzigartigen Anatomie-Poster und bringe deine Leidenschaft für den menschlichen Körper in dein Zuhause oder deine Praxis. Schau dich jetzt in unserem Shop um!