Körper Innerer Organe: Einfach erklärt für Einsteiger

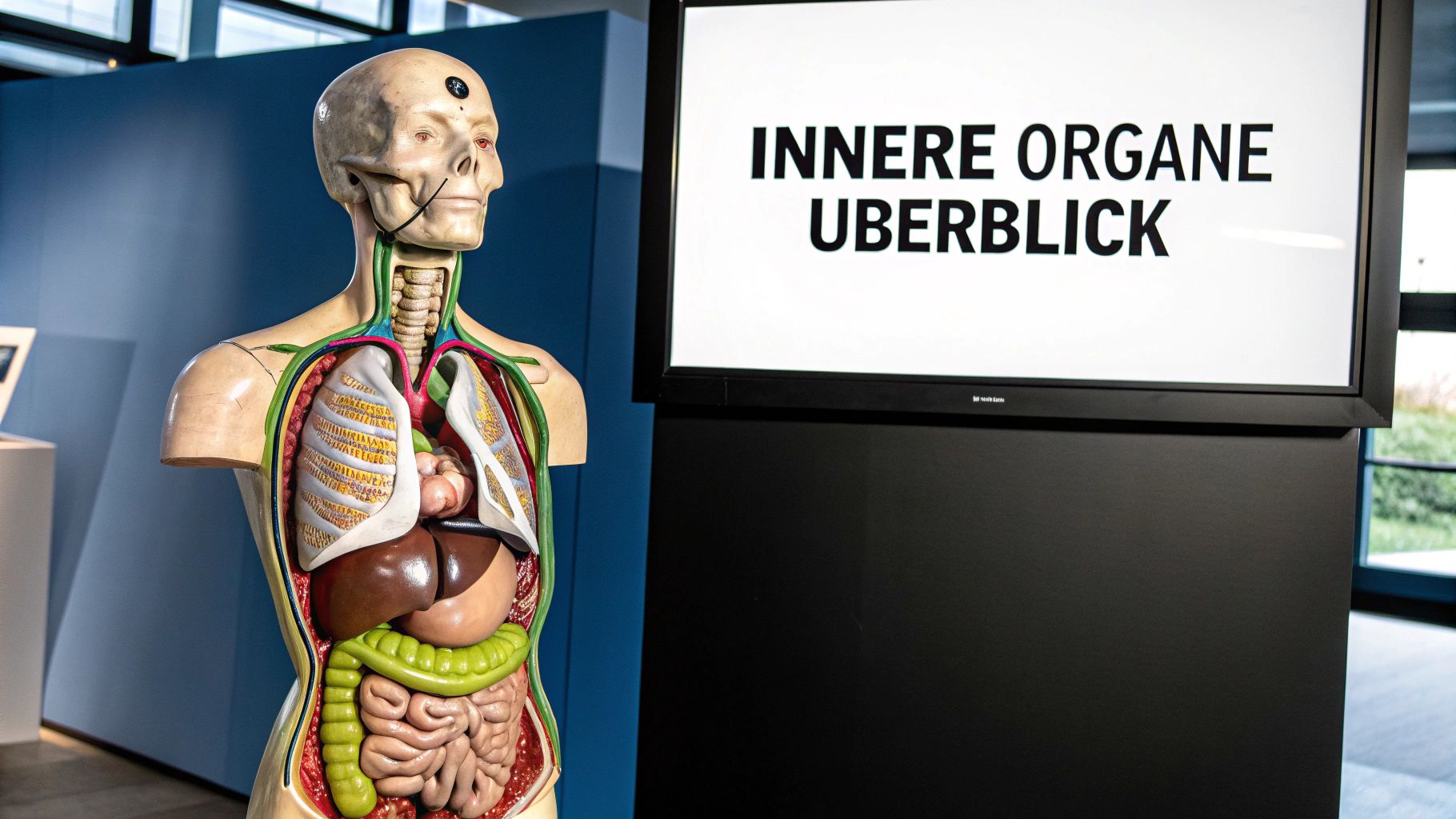

Man kann sich den eigenen Körper wie ein perfekt eingespieltes Orchester vorstellen. Jedes einzelne Ihrer inneren Organe spielt darin ein entscheidendes Instrument. Nur wenn Herz, Lunge, Leber und Nieren harmonisch zusammenspielen, entsteht die Melodie, die wir Leben nennen. Ein grundlegendes Verständnis für die inneren Organe des Körpers ist der Schlüssel, um bewusster auf die Signale Ihres Körpers zu hören und Ihre Gesundheit aktiv in die eigene Hand zu nehmen.

Eine Reise durch den menschlichen Körper

Haben Sie sich schon mal gefragt, was eigentlich genau in Ihnen passiert, während Sie diesen Text hier lesen? Ohne dass wir es merken, arbeiten unzählige komplexe Systeme Hand in Hand, nur um uns am Leben zu erhalten. Es ist eine faszinierende Welt, die oft erst dann unsere Aufmerksamkeit bekommt, wenn etwas nicht mehr rundläuft. Dabei ist das Wissen über die eigene Anatomie keine reine Angelegenheit für Mediziner. Es ist vielmehr die Gebrauchsanweisung für den eigenen Körper.

Wenn wir die inneren Organe des Körpers verstehen, lernen wir erst so richtig die unglaubliche Leistung wertzuschätzen, die sie jeden einzelnen Tag vollbringen. Dabei geht es nicht darum, komplizierte Fachbegriffe auswendig zu lernen. Vielmehr geht es darum, die grundlegenden Prinzipien zu begreifen, die Ihr Wohlbefinden steuern. Dieser Guide nimmt Sie mit auf eine kleine Entdeckungsreise und übersetzt die komplexe Sprache der Anatomie in verständliche Konzepte und Bilder.

Warum dieses Wissen für Sie wichtig ist

Ein grundlegendes Verständnis Ihrer inneren Organe hilft Ihnen dabei, im Alltag gesündere Entscheidungen zu treffen. Sie werden besser nachvollziehen können, warum eine ausgewogene Ernährung so entscheidend für Ihre Leber ist oder wieso regelmäßige Bewegung Ihr Herz stärkt. Mit diesem Wissen können Sie eine viel aktivere Rolle in Ihrer eigenen Gesundheitsvorsorge spielen.

Denken Sie daran: Jedes Organ hat eine ganz bestimmte Aufgabe, aber keines arbeitet für sich allein. Es ist das Zusammenspiel, das ein gesundes Leben ermöglicht – ganz ähnlich wie bei einem Team, in dem jeder Spieler seine Position kennt und perfekt mit den anderen harmoniert.

Im Folgenden werden wir die wichtigsten Organe einzeln unter die Lupe nehmen. Wir klären, wo sie genau liegen, wie sie aufgebaut sind und welche lebenswichtigen Aufgaben sie für uns übernehmen. Wenn Sie noch tiefer in die exakte Lage innerer Organe im Körper eintauchen möchten, bietet unser weiterführender Artikel eine detaillierte Übersicht, die Ihnen hilft, alles an den richtigen Platz zu rücken.

Wir werden entdecken:

- Das Herz als unermüdlichen Motor, der unseren Kreislauf pausenlos in Schwung hält.

- Die Lunge als Kraftwerk, das uns mit dem lebenswichtigen Sauerstoff versorgt.

- Das Verdauungssystem als eine Art innere Fabrik, die Nahrung in pure Energie umwandelt.

Diese Reise wird Ihnen eine völlig neue Perspektive auf die erstaunliche Komplexität und Effizienz Ihres eigenen Körpers eröffnen.

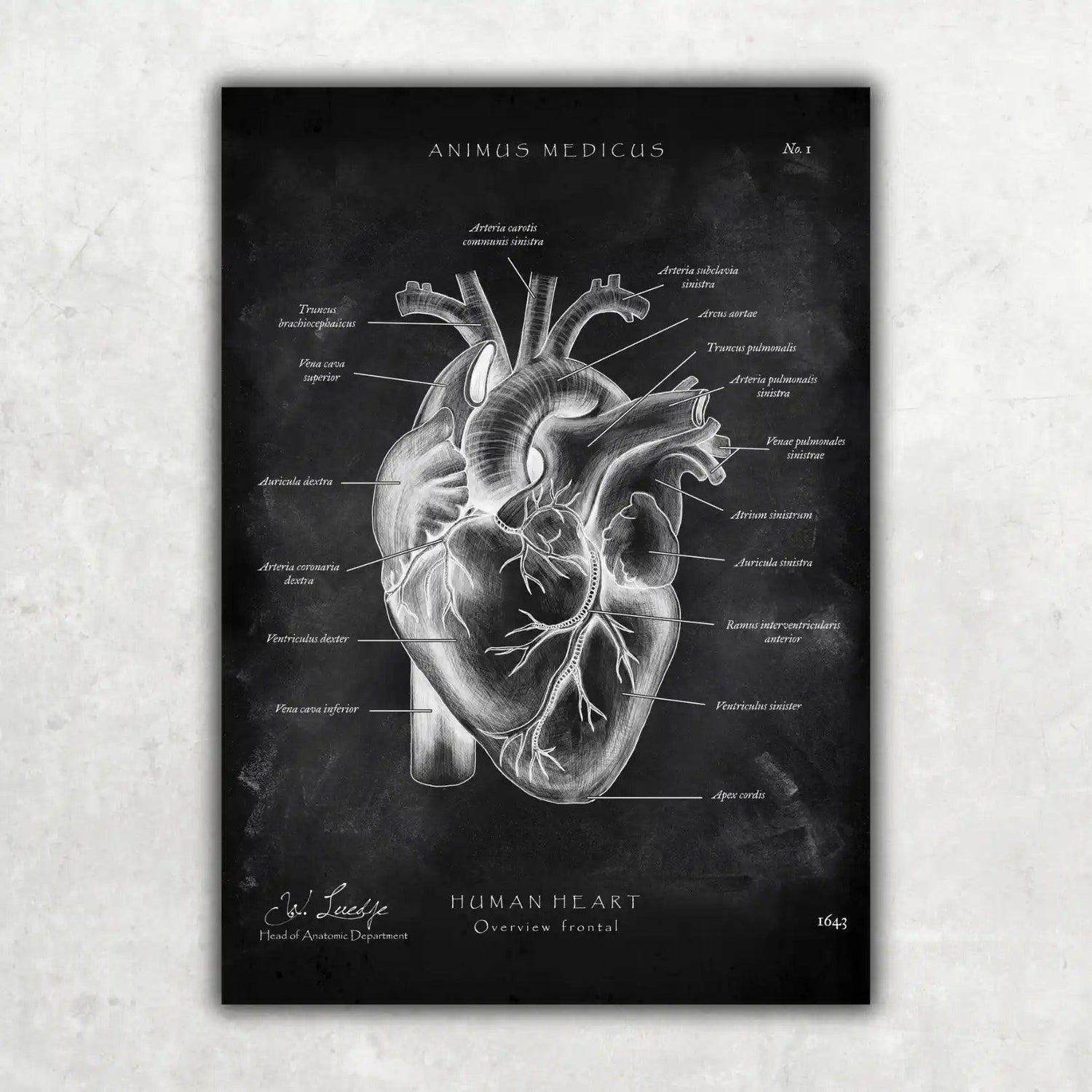

Das Herz als unermüdlicher Motor des Lebens

Vergessen wir für einen Moment die komplexe medizinische Fachsprache und stellen uns das Herz ganz einfach vor: als den unermüdlichen Motor unseres Körpers. Dieses faustgroße Kraftpaket liegt gut geschützt, ein wenig nach links versetzt, hinter unserem Brustbein. Vom ersten bis zum letzten Atemzug arbeitet es durch – ohne eine einzige Pause. Sein rhythmischer Schlag ist der Takt, der unser Leben bestimmt und alles in Bewegung hält.

Die Hauptaufgabe klingt simpel, ist aber absolut überlebenswichtig: Blut durch den gesamten Körper zu pumpen. Das Herz stellt sicher, dass jede einzelne Zelle – von der Haarwurzel bis in die Zehenspitze – pausenlos mit frischem Sauerstoff und wichtigen Nährstoffen versorgt wird. Gleichzeitig sammelt es Abfallprodukte wie Kohlendioxid ein, damit diese aus dem Körper geschafft werden können.

Dieser Pumpprozess ist ein echtes Wunderwerk der Effizienz. Im Ruhezustand schlägt das Herz eines Erwachsenen etwa 60 bis 80 Mal pro Minute. Das sind rund 100.000 Schläge am Tag und im Laufe eines durchschnittlichen Lebens unglaubliche 3 Milliarden Schläge.

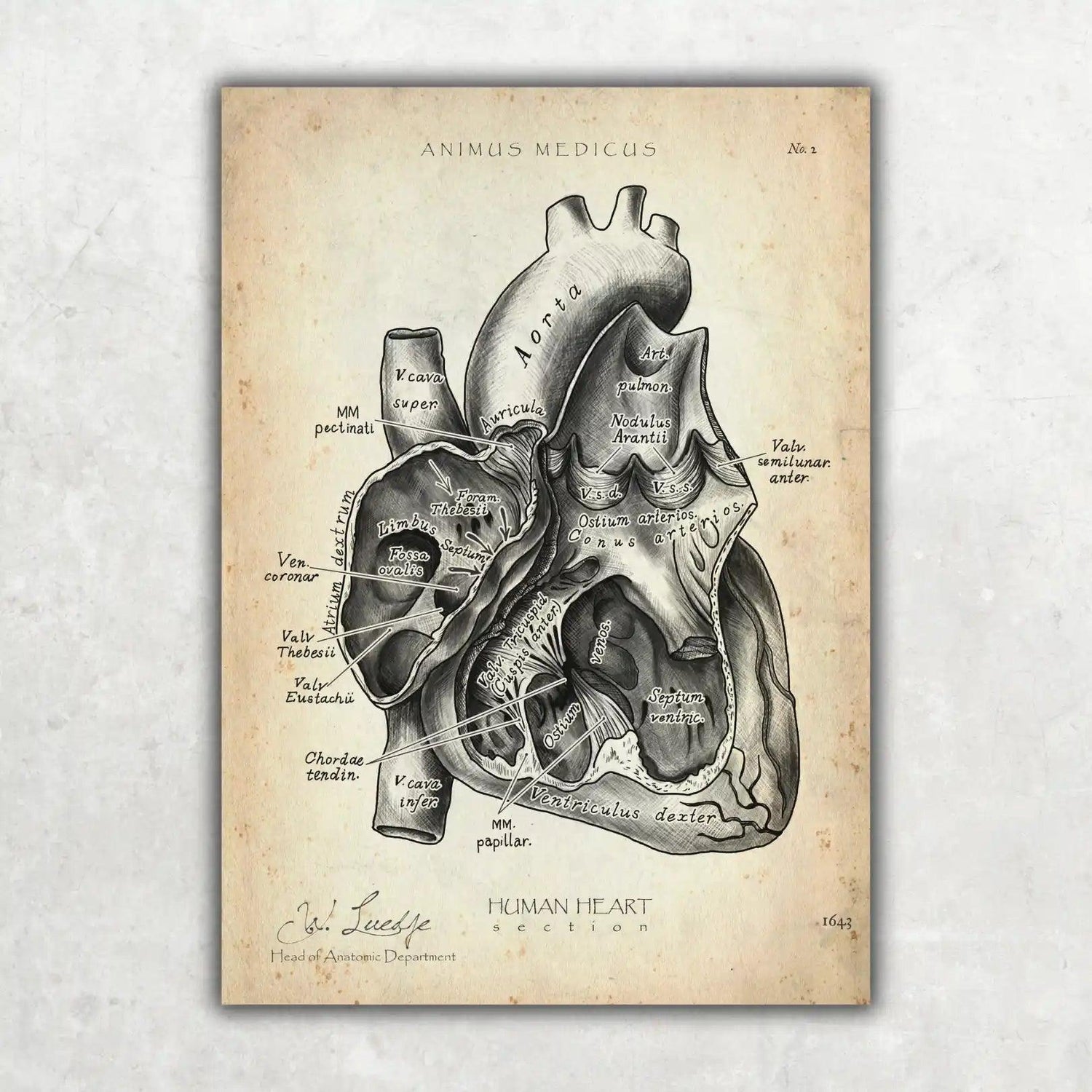

Ein intelligentes Vier-Kammer-System

Um diese gewaltige Leistung zu stemmen, ist das Herz genial konstruiert. Es besteht aus vier Hohlräumen, den Herzkammern: zwei kleineren Vorhöfen (Atrien) und zwei größeren Hauptkammern (Ventrikeln). Man kann es sich wie ein Haus mit zwei Etagen und je zwei Zimmern vorstellen, die durch Türen – die Herzklappen – miteinander verbunden sind.

Dieses clevere System sorgt dafür, dass sich sauerstoffarmes und sauerstoffreiches Blut niemals vermischen. Es ist ein perfekt choreografierter Tanz, bei dem die Klappen im exakt richtigen Moment öffnen und schließen. So wird garantiert, dass das Blut immer nur in eine Richtung fließt.

Im Grunde funktioniert das Herz wie eine Doppelpumpe. Die rechte Herzhälfte pumpt das „verbrauchte“, sauerstoffarme Blut zur Lunge, damit es dort wieder mit frischem Sauerstoff aufgeladen wird. Zur selben Zeit pumpt die linke, deutlich kräftigere Herzhälfte das frisch angereicherte Blut in den gesamten Körper hinaus.

Dieser ständige Kreislauf ist die Basis für alles, was wir tun. Jede Bewegung, jeder Gedanke und jeder Stoffwechselvorgang hängt von der zuverlässigen Arbeit dieses einen Organs ab.

Die zwei großen Kreisläufe des Blutes

Der Weg, den das Blut durch unseren Körper nimmt, ist in zwei Hauptrouten aufgeteilt, die perfekt ineinandergreifen:

-

Der Lungenkreislauf (kleiner Kreislauf): Hier schickt die rechte Herzkammer das sauerstoffarme Blut, das aus dem Körper zurückgekommen ist, auf eine kurze Reise zur Lunge. Dort gibt es Kohlendioxid ab, tankt frischen Sauerstoff und fließt dann zur linken Herzhälfte zurück.

-

Der Körperkreislauf (großer Kreislauf): Sobald das sauerstoffreiche Blut in der linken Herzkammer ankommt, wird es mit einem kräftigen Stoß durch die Hauptschlagader (Aorta) in den gesamten Körper gepumpt. Es versorgt alle anderen inneren Organe des Körpers, die Muskeln und das Gehirn, bevor es verbraucht wieder zur rechten Herzhälfte zurückkehrt.

Dieser gesamte Zyklus wiederholt sich mit jedem einzelnen Herzschlag und bildet ein geschlossenes System, das uns am Leben hält. Die Arterien sind dabei die Versorgungsleitungen, die das frische Blut vom Herzen wegbringen, während die Venen als Rückführungswege dienen, um das verbrauchte Blut wieder einzusammeln. Wenn du noch tiefer in die faszinierende Struktur dieses Organs eintauchen möchtest, findest du in unserem Artikel über das Herz anatomisch viele weitere Details und Illustrationen.

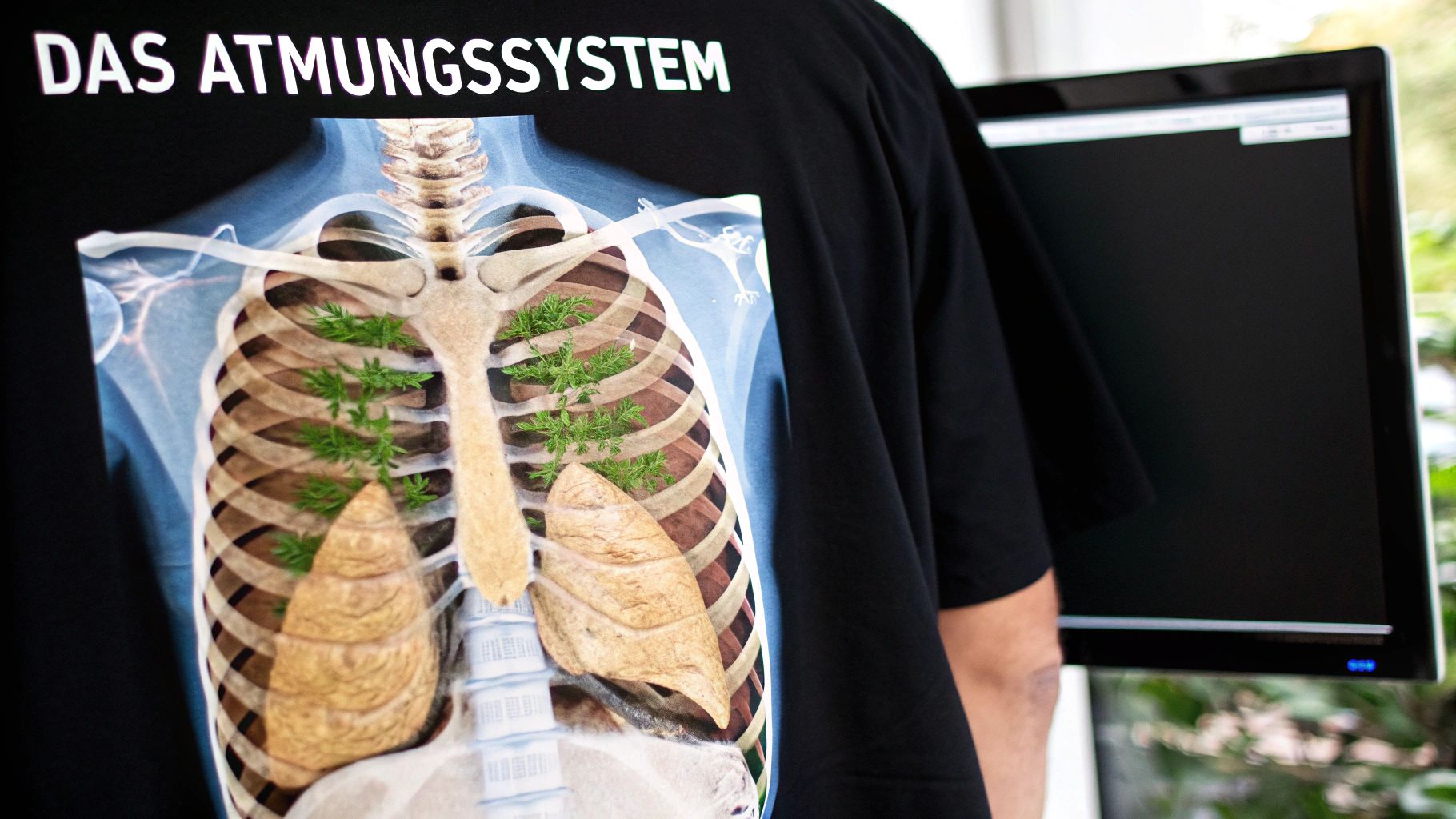

Die Lunge als Kraftwerk der Atmung

Während das Herz den Kreislauf in Schwung hält, sorgt ein anderes, ebenso wichtiges Organ für den nötigen Treibstoff: die Lunge. Sie ist das unermüdliche Kraftwerk unserer Atmung und versorgt den Körper mit jedem einzelnen Atemzug mit lebenswichtigem Sauerstoff.

Viele stellen sich die Lunge wie einen simplen Luftsack vor, doch ihre wahre Struktur ist viel filigraner und komplexer. Man kann sie sich eher wie einen auf dem Kopf stehenden Baum vorstellen.

Dieses beeindruckende Organ besteht aus zwei Lungenflügeln, die sicher im Brustkorb gebettet sind und das Herz schützend umschließen. Die Luft strömt durch die Luftröhre, die sich dann in immer feinere Äste, die Bronchien, verzweigt. Ganz am Ende dieser winzigen Ästchen sitzen Millionen von mikroskopisch kleinen Lungenbläschen, die Alveolen. Genau hier findet der eigentliche Zauber statt.

Der geniale Prozess des Gasaustauschs

Die Alveolen sind der Schauplatz, an dem unser Leben seine Energie tankt. Ihre Wände sind hauchdünn – dünner als ein Blatt Seidenpapier – und von einem dichten Netz feinster Blutgefäße, den Kapillaren, umgeben. Diese extreme Nähe zwischen Luft und Blut ist der entscheidende Trick für einen hocheffizienten Gasaustausch.

Atmen wir ein, füllen sich die Alveolen mit sauerstoffreicher Luft. Der Sauerstoff wandert quasi von selbst durch die dünnen Wände direkt ins Blut, heftet sich dort an die roten Blutkörperchen und wird vom Herzen in den Rest des Körpers gepumpt. Im selben Moment gibt das Blut sein Abfallprodukt, das Kohlendioxid aus den Zellen, an die Alveolen ab. Das atmen wir dann einfach wieder aus.

Man kann sich jeden Atemzug wie einen Lieferdienst vorstellen: Frischer Sauerstoff wird angeliefert, um die Zellen zu versorgen, und verbrauchtes Kohlendioxid wird als „Müll“ direkt entsorgt. Das Ganze wiederholt sich rund 20.000 Mal pro Tag, ohne dass wir auch nur einen Gedanken daran verschwenden müssen.

Dieser Austausch ist nur möglich, weil die Lunge eine riesige innere Oberfläche hat. Würde man alle Lungenbläschen eines Erwachsenen entfalten und flach ausbreiten, käme man auf eine Fläche von 70 bis 100 Quadratmetern. Das ist in etwa so groß wie ein Tennisplatz! Diese gewaltige Fläche maximiert die Kontaktzone zwischen Luft und Blut und macht den Gasaustausch so unglaublich wirkungsvoll.

Die Mechanik hinter jedem Atemzug

Aber wie kommt die Luft überhaupt in die Lunge und wieder hinaus? Das ist kein passiver Vorgang, sondern wird aktiv von unserer Atemmuskulatur gesteuert. Der wichtigste Spieler dabei ist das Zwerchfell, eine große, kuppelförmige Muskelplatte, die den Brust- vom Bauchraum trennt.

Stell dir das Zwerchfell wie einen Blasebalg vor:

- Beim Einatmen: Das Zwerchfell zieht sich zusammen und senkt sich ab. Dadurch wird der Brustkorb größer, und in der Lunge entsteht ein Unterdruck. Die Luft strömt automatisch hinein, um diesen Druck auszugleichen.

- Beim Ausatmen: Das Zwerchfell entspannt sich wieder und wölbt sich nach oben. Der Brustraum verkleinert sich, der Druck in der Lunge steigt, und die Luft wird ganz entspannt nach außen gedrückt.

Dieses Zusammenspiel von Lunge und Zwerchfell ist ein perfektes Beispiel dafür, wie die inneren Organe des Körpers in einem fein abgestimmten System zusammenarbeiten. Ohne diese mechanische Pumpleistung könnte der lebenswichtige Gasaustausch gar nicht stattfinden.

Wenn du jetzt noch tiefer in den Aufbau und die feinen Strukturen dieses faszinierenden Organs eintauchen möchtest, findest du in unserem Beitrag über die Lungenanatomie noch mehr spannende Details. Dann wird endgültig klar, warum die Lunge weit mehr ist als nur ein Hohlraum – sie ist ein hochspezialisiertes Kraftwerk, das unseren Körper bei jedem Atemzug mit Leben füllt.

Das verdauungssystem als innere fabrik

Nachdem wir uns Herz und Lunge als Motor und Kraftwerk unseres Körpers angesehen haben, werfen wir jetzt einen Blick in die Produktionshalle: das Verdauungssystem. Stell dir diesen komplexen Bereich der inneren Organe des Körpers am besten wie eine hochmoderne Fabrik vor. Ihre Hauptaufgabe? Aus der angelieferten Rohmasse – also unserer Nahrung – die lebenswichtige Energie und die Bausteine zu gewinnen, die jede einzelne unserer Zellen zum Überleben braucht.

Diese Fabrik ist keine simple Röhre, sondern ein perfekt abgestimmtes System aus verschiedenen Organen. Jedes einzelne übernimmt eine ganz spezielle Aufgabe im Produktionsprozess. Die Reise eines einzigen Bissens dauert oft mehr als 24 Stunden und führt ihn durch mehrere spezialisierte Abteilungen, die nahtlos ineinandergreifen.

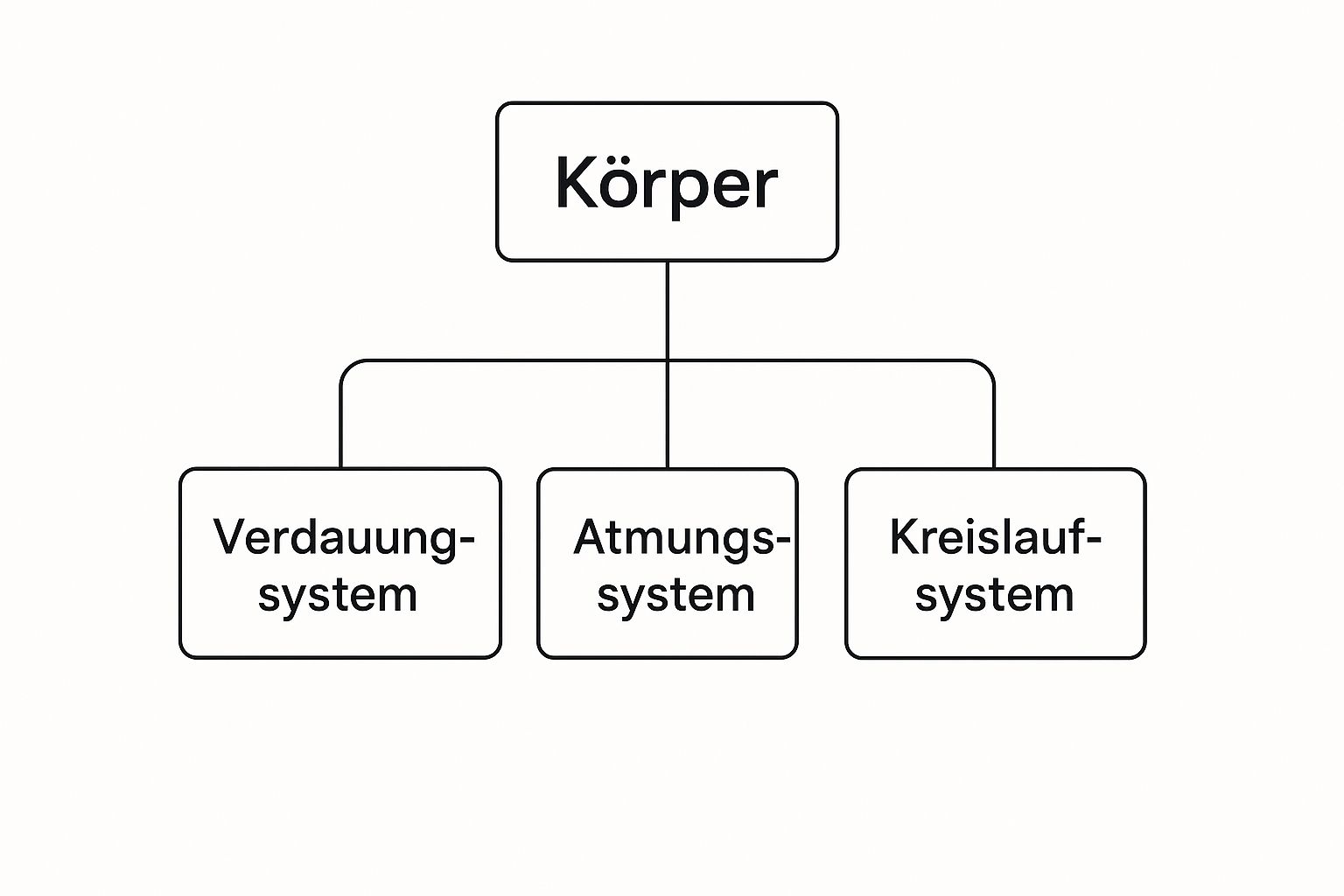

Das folgende Diagramm zeigt schön, wie das Verdauungssystem neben dem Atmungs- und Kreislaufsystem eine der zentralen Säulen des Körpers bildet.

Was die Abbildung verdeutlicht: Diese Systeme arbeiten nicht für sich allein. Sie sind eng vernetzte Einheiten, die Hand in Hand arbeiten, um den Körper als Ganzes am Laufen zu halten.

Der magen als erster großer verarbeitungsschritt

Die Reise beginnt im Magen, der ersten großen Verarbeitungsstation. Du kannst ihn dir wie einen robusten Mixer vorstellen, der sich im linken Oberbauch direkt unter dem Zwerchfell befindet. Sobald die Nahrung hier ankommt, legt der Magen mit kräftigen Muskelkontraktionen los und beginnt, den Nahrungsbrei ordentlich zu kneten und durchzumischen.

Gleichzeitig sondert die Magenwand eine ziemlich aggressive Magensäure ab. Dieser saure Saft hat zwei wichtige Jobs: Zum einen tötet er die meisten schädlichen Bakterien ab, die wir mit dem Essen aufnehmen. Zum anderen beginnt er damit, die Proteine in ihre Grundbausteine aufzuspalten. Das ist der erste entscheidende Schritt, um die Nährstoffe überhaupt für den Körper zugänglich zu machen.

Leber und bauchspeicheldrüse die spezialisierten zulieferer

Während der Magen die grobe Vorarbeit leistet, kommen nun zwei entscheidende Helfer ins Spiel, die eher im Hintergrund agieren: die Leber und die Bauchspeicheldrüse. Diese beiden Organe sind wahre Fabriken für Verdauungssäfte, die sie gezielt in den ersten Abschnitt des Dünndarms abgeben.

-

Die Leber: Sie ist unser zentrales Chemielabor und das größte innere Organ. Ihre wichtigste Aufgabe hier ist die Produktion der Gallenflüssigkeit. Diese hilft dabei, Fette aus der Nahrung in winzige Tröpfchen zu zerlegen – so können sie viel leichter verdaut werden.

-

Die Bauchspeicheldrüse (Pankreas): Dieses eher unauffällige Organ ist eine echte Enzym-Maschine. Es stellt einen Cocktail aus hochwirksamen Enzymen her, der Kohlenhydrate, Fette und Proteine in ihre kleinsten, für den Körper verwertbaren Moleküle zerlegt.

Ohne diese beiden spezialisierten Zulieferer würde die Nährstoffgewinnung schnell ins Stocken geraten. Ihre Zusammenarbeit ist ein perfektes Beispiel für die geniale Koordination im System der inneren Organe des Körpers.

Die folgende Tabelle gibt dir einen schnellen Überblick über die wichtigsten Stationen der Verdauung.

Übersicht der wichtigsten verdauungsorgane

Diese Tabelle fasst die Hauptfunktionen und die ungefähre Lage der zentralen Verdauungsorgane zusammen.

| Organ | Lage im Körper | Hauptfunktion |

|---|---|---|

| Magen | Linker Oberbauch, unter dem Zwerchfell | Zerkleinerung der Nahrung, Abtötung von Keimen durch Magensäure, Beginn der Proteinverdauung |

| Leber | Rechter Oberbauch, unter dem Zwerchfell | Produktion von Galle zur Fettverdauung, Entgiftung des Blutes, Speicherung von Nährstoffen |

| Bauchspeicheldrüse | Hinter dem Magen im Oberbauch | Produktion von Verdauungsenzymen (für Fette, Kohlenhydrate, Proteine) und Hormonen (z.B. Insulin) |

| Dünndarm | Unterer Bauchraum, gewunden | Hauptort der Nährstoffaufnahme ins Blut |

| Dickdarm | Umrahmt den Dünndarm | Rückresorption von Wasser und Salzen, Eindickung des Stuhls, Vitaminproduktion durch Darmbakterien |

Wie du siehst, hat jedes Organ seine ganz klare Rolle, damit am Ende die Energie dort ankommt, wo sie gebraucht wird.

Dünn- und dickdarm die endmontage und das recycling

Nachdem der Nahrungsbrei im Magen vorverdaut und mit den Säften aus Leber und Bauchspeicheldrüse vermischt wurde, gelangt er in den Dünndarm. Dieser etwa fünf bis sechs Meter lange Schlauch ist der Hauptort der Nährstoffaufnahme. Seine Innenwand ist alles andere als glatt. Sie ist mit unzähligen winzigen Falten und fingerförmigen Ausstülpungen, den sogenannten Zotten, ausgekleidet.

Diese enorme Oberflächenvergrößerung – man kann sie sich fast so groß wie einen Tennisplatz vorstellen – sorgt dafür, dass möglichst viele Nährstoffe wie Zucker, Aminosäuren und Fettsäuren ins Blut übergehen können. Was danach übrig bleibt, ist ein flüssiger Rest aus unverdaulichen Nahrungsbestandteilen, Wasser und Bakterien.

Dieser Rest landet schließlich im Dickdarm. Seine Hauptaufgabe lässt sich am besten mit Recycling beschreiben. Er entzieht dem Brei den Großteil des Wassers sowie der Salze und führt sie dem Körper wieder zu. Dieser Prozess ist für unseren Flüssigkeitshaushalt absolut entscheidend.

Gleichzeitig ist der Dickdarm das Zuhause von Billionen nützlicher Darmbakterien – unserem Mikrobiom. Diese kleinen Helfer zersetzen die letzten Reste und produzieren dabei sogar noch wichtige Vitamine. Erst nach dieser letzten Station wird der eingedickte Stuhl ausgeschieden, und der beeindruckende Prozess der Energiegewinnung ist abgeschlossen.

Die nieren: Das klärwerk unseres körpers

Nachdem wir uns die Organe angesehen haben, die uns mit Energie und Sauerstoff versorgen, rücken wir nun die stillen Helden in den Fokus: die Nieren. Diese beiden bohnenförmigen Kraftpakete liegen gut geschützt im hinteren Bauchraum, links und rechts neben der Wirbelsäule. Man kann sie sich wunderbar als das hochmoderne Klärwerk unseres Körpers vorstellen, das ohne Unterlass für innere Sauberkeit und das perfekte chemische Gleichgewicht sorgt.

Ihre Hauptaufgabe ist die Filtration unseres Blutes. Es ist kaum zu fassen, aber unser gesamtes Blutvolumen von etwa fünf bis sechs Litern strömt rund 300 Mal pro Tag durch die Nieren. Das bedeutet, sie filtern täglich unglaubliche 1.800 Liter Flüssigkeit, um Abfallprodukte und überschüssige Stoffe gezielt aus dem Verkehr zu ziehen.

Diese beeindruckende Reinigungsleistung ist überlebenswichtig für alle anderen inneren Organe des Körpers. Ohne diese konstante Filterung würden sich giftige Stoffwechselreste im Blut ansammeln und den gesamten Organismus in kürzester Zeit lahmlegen.

Mehr als nur ein simpler filter

Doch die Funktion der Nieren geht weit über eine simple Müllabfuhr hinaus. Sie sind vielmehr intelligente Schleusenwärter, die ganz genau wissen, was den Körper verlassen muss und was unter allen Umständen drinbleiben sollte. Während sie Abfall wie Harnstoff – ein Endprodukt aus dem Eiweißstoffwechsel – herausfischen, holen sie aktiv lebenswichtige Substanzen zurück.

Dazu gehören zum Beispiel:

- Glukose (Zucker): Unser wertvollster Energielieferant, der auf keinen Fall verschwendet werden darf.

- Aminosäuren: Die unverzichtbaren Bausteine für unsere Proteine.

- Wichtige Salze (Elektrolyte): Stoffe wie Natrium, Kalium und Kalzium, die für die Funktion von Nerven und Muskeln absolut entscheidend sind.

Dieser präzise Prozess stellt sicher, dass unser Körper trotz der enormen Filterleistung nicht an wichtigen Nährstoffen verarmt. Alles, was am Ende übrig bleibt, wird in Wasser gelöst und als Urin ausgeschieden.

Die meister der regulation

Neben der Blutreinigung sind die Nieren auch die zentralen Regulatoren für das innere Gleichgewicht unseres Körpers. Sie steuern gleich mehrere lebenswichtige Systeme mit beeindruckender Präzision und reagieren blitzschnell auf jede Veränderung.

Eine ihrer wichtigsten Aufgaben ist die Steuerung des Blutdrucks. Bemerken die Nieren einen Druckabfall, schütten sie das Hormon Renin aus. Das löst eine Kettenreaktion aus, die die Blutgefäße verengt und den Blutdruck wieder anhebt – ein absolut überlebenswichtiger Mechanismus.

Genauso balancieren sie unseren Flüssigkeitshaushalt aus. Haben wir zu wenig getrunken, halten die Nieren Wasser im Körper zurück und der Urin wird konzentrierter. Haben wir zu viel getrunken, scheiden sie den Überschuss einfach aus. Damit sorgen sie dafür, dass das Volumen unserer Körperflüssigkeiten immer im optimalen Bereich bleibt.

Wichtige hormonproduzenten

Viele wissen gar nicht, dass die Nieren auch eine wichtige Rolle als Hormondrüsen spielen. Sie sind an der Produktion von mindestens zwei entscheidenden Hormonen beteiligt, deren Wirkung weit über die reine Filterfunktion hinausgeht.

- Erythropoetin (EPO): Dieses Hormon ist das Startsignal für unser Knochenmark, neue rote Blutkörperchen zu bilden. Ohne genügend EPO käme es schnell zu einer Blutarmut (Anämie), da der Sauerstofftransport im Körper nicht mehr richtig funktionieren würde.

- Aktives Vitamin D: Die Nieren wandeln eine Vorstufe von Vitamin D in seine aktive Form um. Nur so kann das Vitamin seine Aufgabe erfüllen: die Aufnahme von Kalzium aus dem Darm zu steuern und damit für starke Knochen zu sorgen.

All diese komplexen Aufgaben machen deutlich, warum es so entscheidend ist, genug zu trinken. Nur mit ausreichend Wasser können die Nieren ihre vielfältigen Funktionen reibungslos erfüllen und das empfindliche Gleichgewicht in unserem Körper aufrechterhalten.

Was eine Organspende für das Leben bedeutet

Bislang haben wir uns die inneren Organe des Körpers als beeindruckende, perfekt aufeinander abgestimmte Meisterwerke der Natur angeschaut. Aber was passiert, wenn eines dieser zentralen Organe seinen Dienst für immer quittiert? In genau diesen Momenten wird aus faszinierender Anatomie plötzlich eine Frage von Leben und Tod. Eine Organtransplantation rückt in den Fokus und wird oft zur allerletzten Hoffnung.

Hier verlassen wir die reine Biologie und tauchen tief in eine menschliche und gesellschaftliche Dimension ein. Wenn das Herz nicht mehr die Kraft hat zu schlagen, die Lunge den Körper nicht mehr mit Sauerstoff versorgen kann oder die Nieren das Blut nicht mehr filtern, hängt das Überleben eines Menschen plötzlich von der unglaublichen Großzügigkeit eines anderen ab.

Die Entscheidung, ob man Organspender sein möchte oder nicht, ist eine zutiefst persönliche Angelegenheit. Sie zwingt uns, uns mit der eigenen Endlichkeit auseinanderzusetzen, aber auch mit der Chance, über den eigenen Tod hinaus bis zu sieben Menschen ein neues Leben zu ermöglichen.

Eine Lücke zwischen Hoffnung und Realität

Die Situation in Deutschland ist seit Jahren angespannt. Es klafft eine dramatische Lücke zwischen der Zahl der Menschen, die verzweifelt auf ein Organ warten, und der Zahl derer, die tatsächlich spenden. Für viele Patienten bedeutet das eine zermürbende Wartezeit, gefüllt mit Unsicherheit und der ständigen Hoffnung auf diesen einen, erlösenden Anruf.

Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Ende 2023 standen rund 8.500 Menschen auf den Wartelisten. Am häufigsten wurde eine Niere gebraucht – über 6.500 Patienten warteten darauf. Dahinter folgten Leber, Herz und Lunge. Dem standen nur 965 Menschen gegenüber, die nach ihrem Tod mit ihrer Spende rund 2.866 schwerkranken Patienten eine zweite Chance gaben. Wer sich genauer mit den Zahlen und Hintergründen befassen möchte, kann hier weitere Details zur Organspende-Statistik nachlesen.

Diese Statistik ist so viel mehr als nur eine Ansammlung von Daten. Hinter jeder einzelnen Ziffer verbirgt sich ein Schicksal – ein Mensch, dessen Leben am seidenen Faden hängt, und Familien, die mit ihm hoffen und bangen.

Jede einzelne, bewusste Entscheidung für einen Organspendeausweis kann helfen, diese Lücke ein Stück weit zu schließen und die quälende Wartezeit für die Betroffenen zu verkürzen.

Der Ablauf einer Organspende im Überblick

Um Ängste und Unsicherheiten abzubauen, hilft es, den Prozess einer Organspende zu verstehen. In Deutschland ist dieser an die strengsten medizinischen und ethischen Richtlinien geknüpft, die es gibt.

- Feststellung des Hirntods: Der erste und wichtigste Schritt. Eine Organspende kommt nur dann infrage, wenn der unumkehrbare Ausfall der gesamten Hirnfunktion (der Hirntod) zweifelsfrei nachgewiesen wurde. Das müssen zwei erfahrene, unabhängige Fachärzte nach klar definierten Kriterien bestätigen.

- Prüfung des Spenderwillens: Danach wird geprüft, ob eine Zustimmung zur Organspende vorliegt. Das kann ein Organspendeausweis sein oder auch eine Patientenverfügung. Der Wille des Verstorbenen hat oberste Priorität und wird respektiert. Gibt es kein Dokument, werden die nächsten Angehörigen gefragt, was der mutmaßliche Wille gewesen wäre.

- Medizinische Untersuchungen: Nun folgen umfangreiche Tests. Sie prüfen die Funktion der Organe und helfen dabei, die passenden Empfänger zu finden. Die Organe werden dann nach transparenten, rein medizinischen Kriterien wie Dringlichkeit und Erfolgsaussicht vermittelt.

Die Entscheidung für eine Organspende ist ein Akt tiefster Menschlichkeit. Sie hebt unser Verständnis für die inneren Organe des Körpers von einer rein biologischen auf eine zutiefst emotionale und ethische Ebene. Es ist die bewusste Entscheidung, Hoffnung zu schenken, genau in dem Moment, in dem das eigene Leben endet.

Häufig gestellte Fragen, die uns oft erreichen

Nach dieser tiefen Reise durch die Wunderwelt unserer Anatomie bleiben oft noch ein paar spannende Fragen offen. Zum Abschluss möchte ich deshalb einige der häufigsten und faszinierendsten davon aufgreifen und kurz und knackig beantworten.

Können sich Organe selbst heilen?

Eine der wohl erstaunlichsten Fähigkeiten unseres Körpers besitzt die Leber. Sie hat eine unglaubliche Regenerationskraft und kann nach einer Verletzung oder sogar nach der Entfernung eines Teils wieder zu ihrer vollen Größe nachwachsen. Ein echtes Wunderwerk der Natur! Bei den meisten anderen Organen ist die Selbstheilung allerdings deutlich begrenzter.

Das Herz zum Beispiel kann nach einem Infarkt beschädigtes Muskelgewebe nicht einfach durch neues ersetzen. Stattdessen bildet es Narbengewebe. Zwar verfügen alle Organe über gewisse Reparaturmechanismen, aber eine so vollständige Regeneration wie bei der Leber ist eine echte Ausnahme in der Welt der inneren Organe.

Kann man ohne bestimmte Organe leben?

Ja, das ist tatsächlich möglich. Unser Körper ist erstaunlich anpassungsfähig und hat für viele Funktionen eine Art „Backup-System“ eingebaut. Man kann beispielsweise ohne die Milz leben; in diesem Fall übernehmen einfach andere Teile des Immunsystems ihre Aufgaben.

Genauso kann ein Mensch mit nur einer gesunden Niere ein völlig normales Leben führen, da die verbleibende Niere ihre Leistung entsprechend steigert. Selbst ohne Gallenblase oder Blinddarm kommt der Körper in der Regel gut zurecht – ein toller Beweis für die enorme Flexibilität unseres Organismus.

Die Fähigkeit des Körpers, den Verlust bestimmter Organe auszugleichen, zeigt eindrucksvoll, wie flexibel und widerstandsfähig unser internes System aufgebaut ist. Es ist kein starres Gebilde, sondern ein dynamisches, lernfähiges Netzwerk.

Warum spürt man Schmerzen in Organen anders?

Schmerzen in inneren Organen fühlen sich oft dumpf, ziehend oder krampfartig an und sind schwer zu lokalisieren. Ganz anders als der scharfe, präzise Schmerz, wenn man sich in den Finger schneidet. Das liegt schlicht an der unterschiedlichen Dichte von Schmerzrezeptoren.

Unsere Haut ist übersät mit spezialisierten Nervenenden, die glasklare Signale über Ort und Art der Verletzung an unser Gehirn senden. Innere Organe haben davon deutlich weniger. Ihr Schmerz wird deshalb oft als „übertragener Schmerz“ wahrgenommen, der in ganz andere Körperregionen ausstrahlt. Das kann die Diagnose manchmal zu einer echten Detektivarbeit machen.

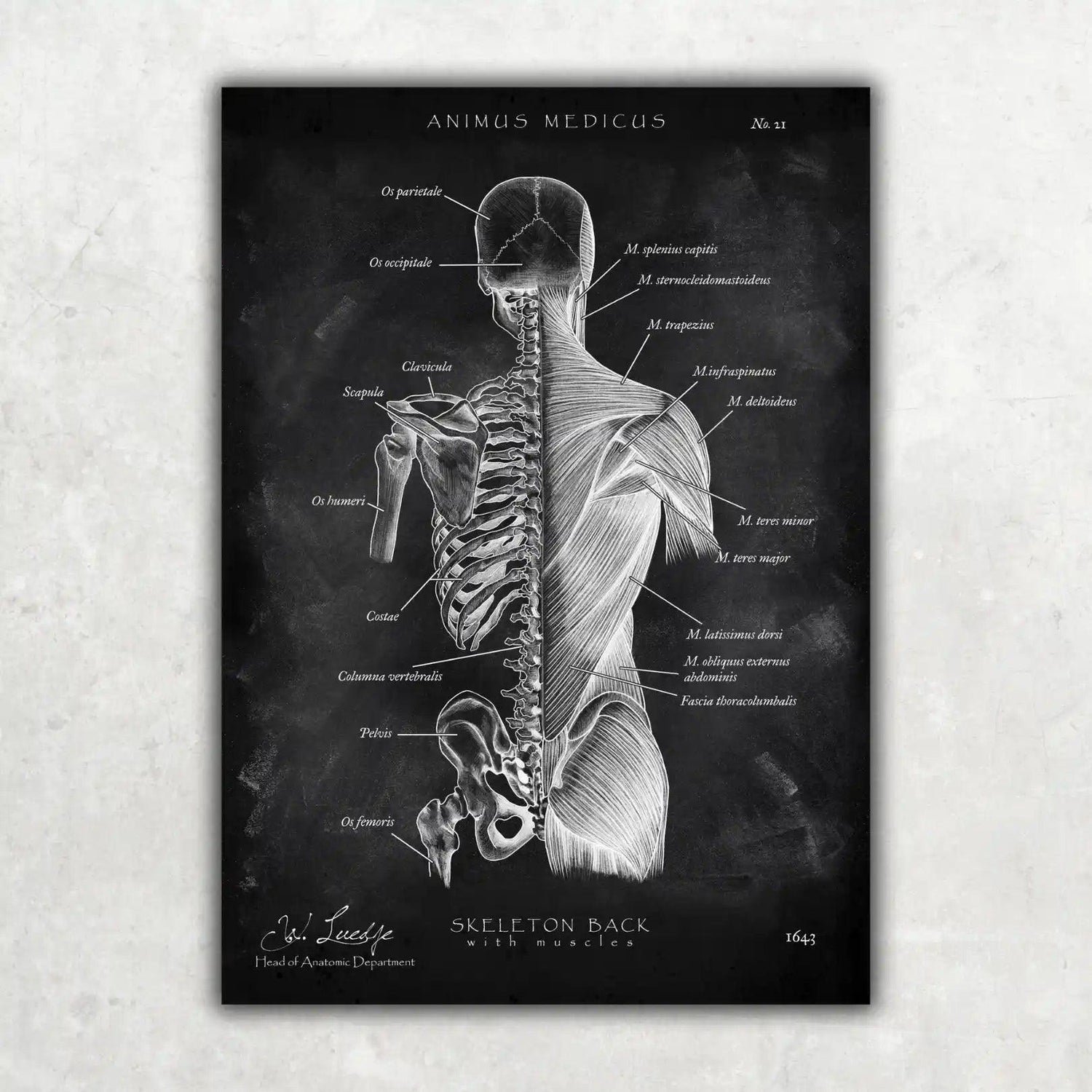

Hat diese Reise deine Neugier für die Anatomie geweckt? Bei Animus Medicus findest du wunderschöne Anatomie-Poster und Accessoires im Vintage-Stil, die medizinisches Wissen und künstlerisches Design perfekt verbinden. Entdecke jetzt die Schönheit deines Körpers auf https://animus-medicus.de.