Knochen am schädel einfach erklärt

Der menschliche Schädel – ein faszinierendes Meisterwerk, das aus insgesamt 22 Hauptknochen zusammengesetzt ist, wenn man die kleinen Gehörknöchelchen und das Zungenbein einmal außen vor lässt. Diese spezialisierten Knochen am Schädel fügen sich zu einer unglaublich komplexen Struktur zusammen, die unserem Gehirn und unseren Sinnesorganen Schutz und zugleich eine funktionale Heimat bietet.

Eine reise durch die knochen am schädel

Man könnte meinen, der Schädel sei nur eine starre Knochenhülle, aber er ist so viel mehr. Er ist ein wahres Wunderwerk der Evolution, das unser empfindliches Gehirn schützt, unseren Sinnesorganen ein Zuhause gibt und unserem Gesicht seine einzigartige Form verleiht. Jeder einzelne Knochen spielt dabei eine ganz bestimmte Rolle, die für unser Überleben und unsere Identität entscheidend ist.

Stell dir den Schädel einfach wie ein hochspezialisiertes Gebäude vor, das in zwei Hauptbereiche gegliedert ist. Diese klare Aufteilung macht es viel leichter, seine unzähligen Aufgaben zu verstehen.

Die zwei hauptbereiche des schädels

Diese grundsätzliche Gliederung in zwei funktionale Einheiten ist kein Zufall. Die Natur hat hier eine Struktur geschaffen, die Schutz und Funktion perfekt miteinander verbindet.

-

Der Hirnschädel (Neurocranium): Das ist der obere und hintere Teil des Schädels, quasi ein extrem robuster Helm. Seine Hauptaufgabe? Der Schutz unseres Gehirns, des wichtigsten und empfindlichsten Organs überhaupt. Er bildet eine feste Kapsel, die Stöße abfängt und das Gehirn sicher umschließt.

-

Der Gesichtsschädel (Viszerocranium): Dieser Bereich formt die vordere und untere Struktur unseres Kopfes. Er ist gewissermaßen die „Fassade“, die uns unser individuelles Aussehen verleiht. Außerdem verankert er die Zähne und bildet die Höhlen für Augen, Nase und Mund – allesamt unerlässlich für lebenswichtige Funktionen wie Sehen, Atmen und die Nahrungsaufnahme.

Jeder Knochen im Schädel ist ein spezialisiertes Bauteil. Nur durch ihr perfektes Zusammenspiel können wir die Welt wahrnehmen, kommunizieren und unser Gehirn vor den Gefahren des Alltags schützen.

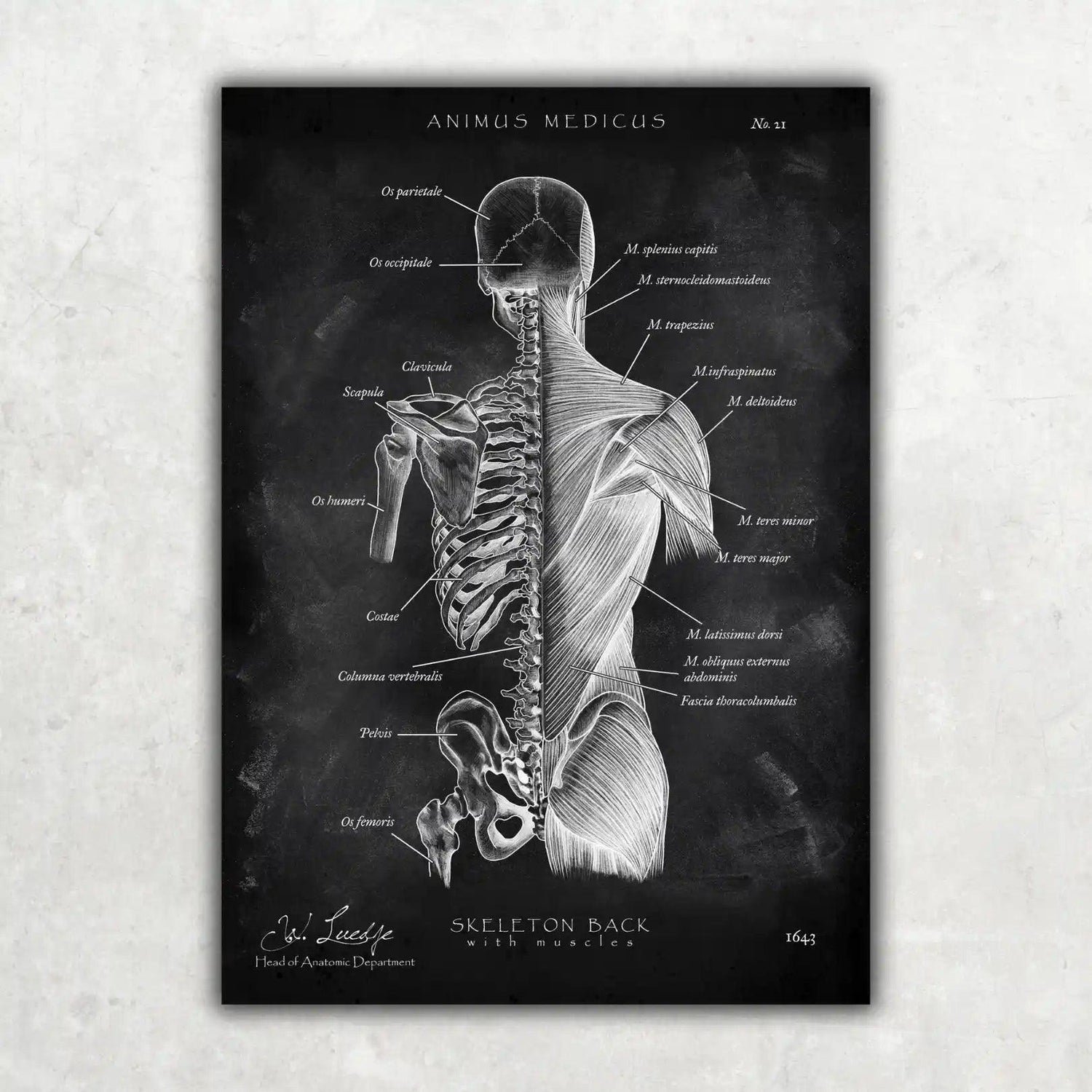

In diesem Artikel nehmen wir dich mit auf eine Entdeckungsreise durch diese faszinierende Struktur. Du wirst sehen, wie jeder Knochen am Schädel seine wichtige Rolle für Schutz, Funktion und Identität spielt und warum dieses Wissen nicht nur für Mediziner spannend ist. Das Verständnis der Schädelanatomie gibt dir Einblicke in die Genialität des menschlichen Körpers. Wenn du noch tiefer in die Materie eintauchen möchtest, bieten detaillierte anatomische Illustrationen der Schädelknochen eine hervorragende visuelle Lernhilfe.

Unsere Reise beginnt bei der massiven Festung, die unser Gehirn umgibt – dem Neurocranium. Wir schauen uns die einzelnen Knochen an, die diesen Schutzwall bilden, und beleuchten ihren einzigartigen Beitrag zur Stabilität und Funktionalität des gesamten Schädels. Mach dich bereit, die Architektur deines eigenen Kopfes zu entdecken.

Der Hirnschädel: Die Festung für unser Gehirn

Der Hirnschädel, unter Experten auch als Neurocranium bekannt, ist so viel mehr als eine starre Knochenhülle. Stell ihn dir am besten wie die uneinnehmbaren Mauern einer mittelalterlichen Festung vor. Seine einzige, aber überlebenswichtige Mission: unser wertvollstes Organ, das Gehirn, zu beschützen. Diese robuste Knochenkapsel schirmt die Kommandozentrale unseres Körpers vor Stößen, Erschütterungen und den alltäglichen Gefahren ab.

Die insgesamt acht Knochen, aus denen diese Festung besteht, sind perfekt aufeinander abgestimmte Bauteile. Jeder einzelne hat seine ganz spezifische Aufgabe. Zusammen bilden sie eine schützende Hülle, die Stabilität und Schutz bietet, aber gleichzeitig clever konstruiert ist, um lebenswichtigen Nerven und Blutgefäßen sichere Durchgänge zu gewähren.

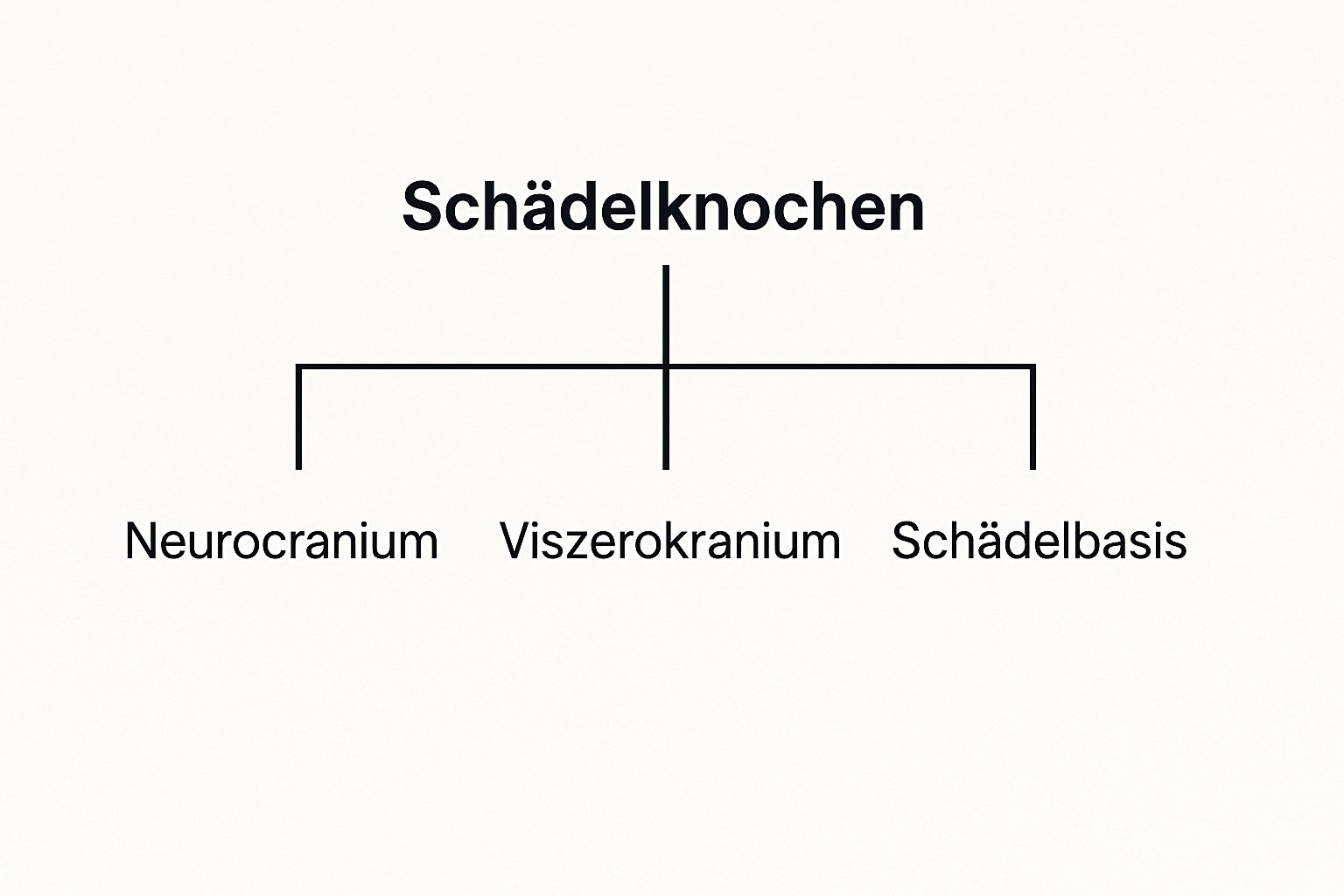

Dieses Diagramm veranschaulicht die grundlegende Gliederung der Schädelknochen. Man sieht klar die Aufteilung in das schützende Neurocranium (Hirnschädel), den formgebenden Viszerocranium (Gesichtsschädel) und die alles verbindende Schädelbasis.

Man erkennt sofort, wie diese Bereiche als große funktionale Einheiten zusammenarbeiten und so die hochkomplexe Gesamtstruktur des Schädels formen.

Die einzelnen Bausteine der Festung

Um die Genialität dieser Konstruktion wirklich zu verstehen, müssen wir uns die einzelnen Knochen des Hirnschädels genauer anschauen. Jeder von ihnen ist ein unverzichtbarer Teil des Ganzen.

Diese Tabelle fasst die Hauptknochen des Neurocraniums zusammen und listet ihre Lage sowie ihre primäre Funktion auf.

| Knochen (Deutsch) | Knochen (Latein) | Anzahl | Hauptfunktion |

|---|---|---|---|

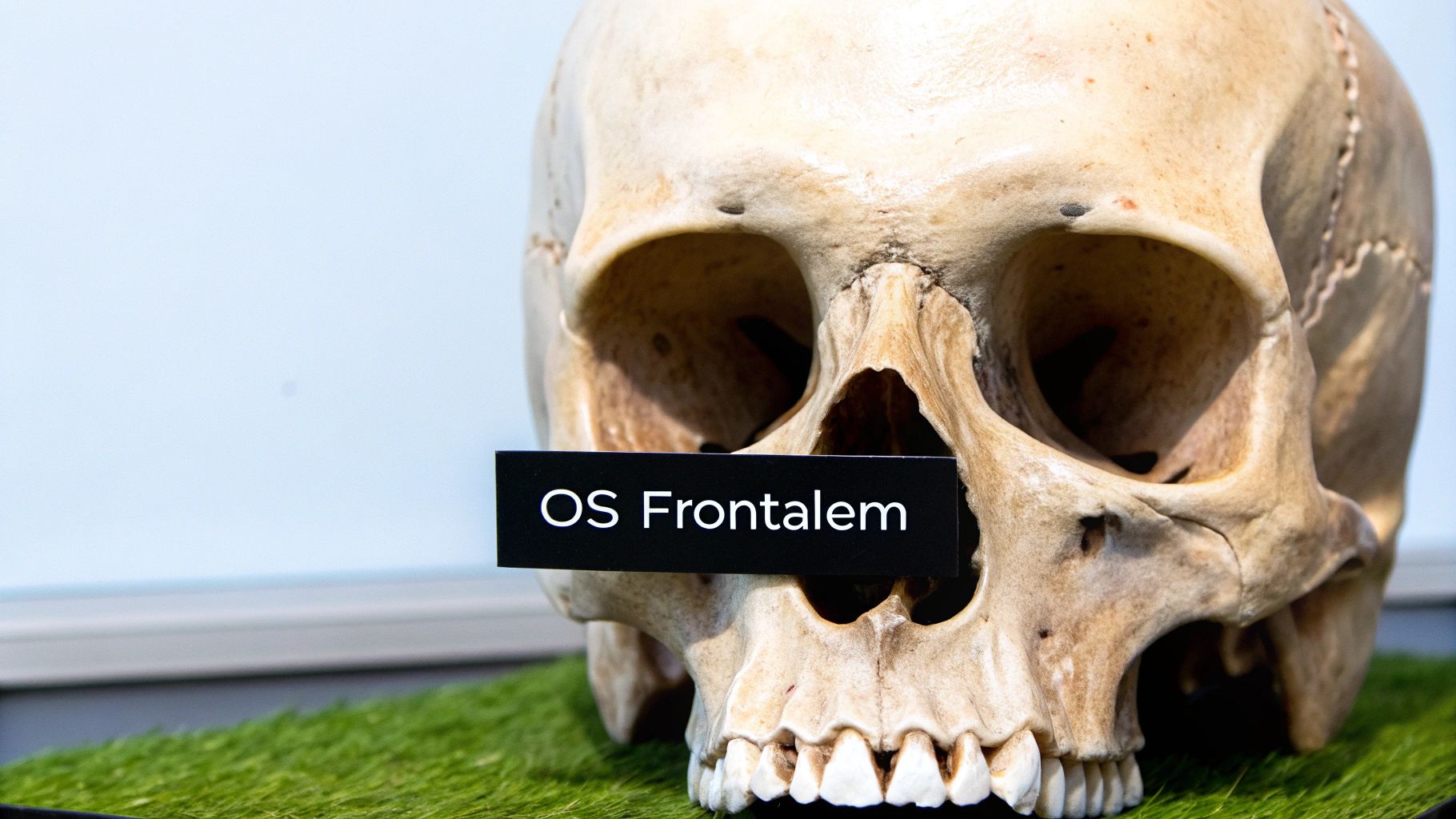

| Stirnbein | Os frontale | 1 | Schutz der vorderen Gehirnteile (Stirn) |

| Scheitelbein | Os parietale | 2 | Bildet das Schädeldach und die Seiten |

| Hinterhauptsbein | Os occipitale | 1 | Schutz des hinteren Gehirns, Verbindung zum Rückenmark |

| Schläfenbein | Os temporale | 2 | Seitlicher Schutz, beherbergt Gehör- und Gleichgewichtsorgan |

| Keilbein | Os sphenoidale | 1 | Zentraler Anker, verbindet die meisten Schädelknochen |

| Siebbein | Os ethmoidale | 1 | Trennt Nasenhöhle von der Schädelhöhle |

Mit dieser Übersicht im Kopf können wir nun die einzelnen Knochen etwas anschaulicher betrachten.

Der Schlussstein im Gewölbe: das Keilbein

Wenn es einen heimlichen Helden in der Schädelarchitektur gibt, dann ist es das Keilbein (Os sphenoidale). Seine Form erinnert an einen Schmetterling mit ausgebreiteten Flügeln, und seine zentrale Lage ist für die gesamte Statik entscheidend.

Stell dir das Keilbein wie den Schlussstein in einem alten, steinernen Torbogen vor. Ohne diesen einen, zentralen Stein, der die Last aufnimmt und alle anderen Steine an ihrem Platz hält, würde das gesamte Gewölbe in sich zusammenfallen. Ganz ähnlich funktioniert das Keilbein: Es verbindet die Knochen des Hirn- und Gesichtsschädels miteinander und gibt der Schädelbasis ihre Stabilität.

Das Keilbein (Os sphenoidale) agiert als zentraler Stützpfeiler, der die verschiedenen Schädelknochen miteinander verzahnt und so die strukturelle Integrität der gesamten Schädelbasis sichert. Seine komplexe Form ist entscheidend für den Schutz des Gehirns und die Durchleitung wichtiger Nerven und Gefäße.

Diese Schlüsselrolle macht das Keilbein klinisch extrem relevant. Tumoren, die in seiner Nähe wachsen – beispielsweise bestimmte Meningeome – sind für Neurochirurgen eine riesige Herausforderung. Ihre Entfernung erfordert äußerste Präzision, da lebenswichtige Strukturen wie der Sehnerv oder große Arterien direkt am Knochen anliegen.

Der gesichtsschädel: das fundament unseres aussehens

Während der Hirnschädel eher die stille, aber lebenswichtige Rolle des Beschützers übernimmt, steht der Gesichtsschädel – von Anatomen auch Viszerocranium genannt – voll im Rampenlicht. Man könnte ihn als den Architekten unserer Individualität bezeichnen, denn er ist es, der uns unser einzigartiges Aussehen verleiht. Seine Bedeutung geht aber weit über die reine Ästhetik hinaus.

Dieses komplexe Gebilde aus Knochen bildet das Fundament für einige unserer grundlegendsten Lebensfunktionen. Vom Kauen der Nahrung über das Atmen bis hin zum Formen von Worten – all das wäre ohne die stabile und zugleich filigrane Struktur des Gesichtsschädels undenkbar. Er beherbergt die Eingänge zu unserem Verdauungs- und Atmungssystem und bildet die schützenden Höhlen für unsere empfindlichen Sinnesorgane.

Die zentralen akteure unseres gesichts

Insgesamt besteht der Gesichtsschädel aus 15 Knochen, die sich aus paarigen und unpaarigen Elementen zusammensetzen. Einige dieser Knochen sind uns allen ein Begriff, da sie unser Aussehen maßgeblich formen.

- Oberkieferknochen (Maxilla): Hierbei handelt es sich um zwei Knochen, die in der Mitte fest miteinander verwachsen sind. Die Maxilla ist quasi der zentrale Anker des Mittelgesichts. Sie trägt nicht nur die obere Zahnreihe, sondern formt auch den Boden der Augenhöhle und die seitlichen Wände der Nasenhöhle.

- Unterkieferknochen (Mandibula): Als einziger beweglicher Knochen am gesamten Schädel ist der Unterkiefer entscheidend für das Kauen und Sprechen. Er trägt die untere Zahnreihe und ist über das Kiefergelenk mit dem Schläfenbein verbunden – das verleiht ihm seine enorme Beweglichkeit.

- Jochbein (Os zygomaticum): Diese beiden Knochen, die wir umgangssprachlich als Wangenknochen kennen, definieren die Kontur unserer Wangen und sind damit entscheidend für die Gesichtsform. Sie schaffen eine Verbindung zwischen dem Oberkiefer, dem Stirn- und dem Schläfenbein und tragen so zur Stabilität des gesamten Gerüsts bei.

Diese drei Hauptakteure bilden das Grundgerüst, das von einer Reihe kleinerer, aber genauso wichtiger Knochen vervollständigt wird.

Die feineren strukturen und ihre funktionen

Neben den großen, dominanten Knochen gibt es eine ganze Reihe kleinerer Spezialisten, die für sehr präzise Aufgaben zuständig sind. Man kann sich diese Knochen wie die filigranen, aber unverzichtbaren Bauteile in einem Uhrwerk vorstellen. Jedes Teil hat eine exakte Funktion, die für das reibungslose Zusammenspiel des Ganzen absolut notwendig ist.

Nehmen wir zum Beispiel das Nasenbein (Os nasale). Diese zwei kleinen, länglichen Knochen bilden den Nasenrücken, also den harten Teil unserer Nase. Gleich dahinter, im Inneren der Nasenhöhle, sorgt das Pflugscharbein (Vomer) als Teil der Nasenscheidewand für die saubere Trennung der beiden Luftwege – eine entscheidende Voraussetzung für eine geordnete Atmung.

Die Anatomie des Gesichtsschädels ist ein perfektes Beispiel für das Prinzip „Form folgt Funktion“. Jeder Bogen, jede Höhlung und jeder Fortsatz hat einen spezifischen Zweck, sei es für den Muskelansatz, den Schutz von Nerven oder die Formung von Atem- und Nahrungswegen.

Diese enge Verknüpfung von Form und Funktion wird besonders dann deutlich, wenn man sich die klinische Bedeutung dieser Region vor Augen führt. Für ein tieferes Verständnis der komplexen Zusammenhänge bietet unsere Seite über die Gesichtsanatomie detaillierte Illustrationen, die diese Strukturen zum Leben erwecken.

Das zusammenspiel der gesichtsknochen im alltag

Im Alltag nehmen wir das perfekte Zusammenspiel dieser Knochen am Schädel kaum bewusst wahr. Doch bei jeder Mahlzeit, jedem Lächeln und jedem Atemzug arbeiten sie mit höchster Präzision zusammen.

Beim Kauen eines Apfels etwa erzeugt die kräftige Kaumuskulatur, die am Unterkiefer ansetzt, einen enormen Druck. Dieser wird von der Mandibula auf die obere Zahnreihe und somit auf die Maxilla übertragen. Die Maxilla leitet diese Kräfte dann an die umliegenden stabilen Knochen wie das Jochbein und das Stirnbein weiter. Dieses ausgeklügelte System der Kraftverteilung schützt die empfindlicheren Strukturen der Schädelbasis und des Gehirns vor der ständigen Belastung.

Die folgende Tabelle zeigt die unpaarigen und paarigen Knochen des Viszerocraniums im Überblick.

| Paarige Knochen (jeweils 2) | Unpaarige Knochen (jeweils 1) |

|---|---|

| Oberkiefer (Maxilla) | Unterkiefer (Mandibula) |

| Jochbein (Os zygomaticum) | Pflugscharbein (Vomer) |

| Nasenbein (Os nasale) | |

| Tränenbein (Os lacrimale) | |

| Gaumenbein (Os palatinum) | |

| Untere Nasenmuschel (Concha nasalis inferior) |

Selbst eine so simple Handlung wie das Weinen macht die ausgeklügelte Anatomie deutlich. Das winzige Tränenbein (Os lacrimale), der kleinste Knochen des Gesichts, beherbergt den Tränensack. Es bildet einen kleinen Kanal, durch den die Tränenflüssigkeit in die Nasenhöhle abfließen kann – das ist der Grund, warum unsere Nase läuft, wenn wir weinen.

Man sieht also: Der Gesichtsschädel ist weit mehr als nur eine ästhetische Hülle. Er ist ein hochfunktionelles System, dessen Struktur unser Überleben sichert und uns gleichzeitig unsere menschliche Identität verleiht. Jeder dieser Knochen am Schädel ist ein unverzichtbarer Teil eines größeren, perfekt abgestimmten Ganzen.

Was passiert, wenn Schädelknochen verletzt werden?

Die Knochen am Schädel sind ein wahres Meisterwerk der Natur – eine unglaublich robuste Schutzhülle für unser Gehirn. Trotzdem sind sie nicht unzerstörbar. Im Alltag lauern überall Situationen, in denen enorme Kräfte auf den Kopf einwirken können, sei es bei einem Sturz vom Fahrrad oder einem Verkehrsunfall. Diese Gewalt kann zu Verletzungen führen, die weit mehr als nur ein einfacher Knochenbruch sind.

Das wirklich Wichtige dabei ist das Verständnis dafür, dass die größte Gefahr oft nicht vom gebrochenen Knochen selbst ausgeht. Vielmehr geht es um die Folgen für das empfindliche Gehirn, das direkt darunterliegt. Eine Verletzung der Schädelknochen birgt deshalb fast immer das Risiko eines Schädel-Hirn-Traumas (SHT).

Schädelfraktur ist nicht gleich Schädelfraktur

Je nachdem, wo und wie der Schädel bricht, können die Konsequenzen dramatisch unterschiedlich ausfallen. Mediziner unterscheiden daher verschiedene Bruchformen, von denen jede ihre eigenen Risiken mit sich bringt.

- Lineare Fraktur: Das ist die häufigste Variante. Man kann sie sich wie einen feinen Riss in einer Eierschale vorstellen – ein einfacher, gerader Bruchspalt, bei dem die Knochenteile nicht verschoben sind.

- Impressionsfraktur: Hier wird ein Teil des Schädelknochens durch einen heftigen, direkten Schlag nach innen gedrückt, quasi wie eine Delle. Die Gefahr: Knochensplitter können das Hirngewebe oder die schützenden Hirnhäute verletzen.

- Trümmerfraktur: Extreme Gewalteinwirkung kann dazu führen, dass der Knochen in viele kleine Stücke zersplittert. Solche Frakturen sind besonders komplex.

- Schädelbasisfraktur: Ein Bruch im Fundament des Schädels, der Schädelbasis, ist besonders heikel. Genau hier verlaufen lebenswichtige Nerven und Blutgefäße. Typische Anzeichen sind Blutergüsse hinter den Ohren oder die bekannten „Brillen-“ oder „Monokelhämatome“ um die Augen.

Die eigentliche Gefahr bei einer Schädelfraktur ist die Energie, die auf das Gehirn übertragen wird. Der Knochen kann brechen, aber die plötzliche Beschleunigung und Abbremsung des Gehirns innerhalb der Schädelhöhle kann zu Quetschungen, Blutungen und Schwellungen führen – das eigentliche Schädel-Hirn-Trauma.

Die klinische Relevanz in Zahlen

Kopfverletzungen sind ein medizinisches Problem, das im Alltag allgegenwärtig und dessen Häufigkeit oft unterschätzt wird. Die Daten aus Deutschland sprechen eine deutliche Sprache und zeigen, wie relevant diese Verletzungen sind.

Allein im Jahr 2019 mussten in Deutschland insgesamt 421.060 Patienten wegen Kopfverletzungen im Krankenhaus behandelt werden. Das ist ein Anstieg von satten 21 % im Vergleich zum Jahr 2000. Die hohe jährliche Inzidenz von Schädel-Hirn-Traumen in ganz Europa macht deutlich, wie wichtig vorbeugende Maßnahmen sind. Wenn du tiefer in die Zahlen eintauchen möchtest, findest du aufschlussreiche Analysen zum Krankheitsbild des Schädel-Hirn-Traumas in Deutschland.

Diese Zahlen machen unmissverständlich klar, warum der Schutz des Kopfes oberste Priorität haben sollte.

Prävention ist das wichtigste Werkzeug

Angesichts der potenziell verheerenden Folgen, die Verletzungen der Knochen am Schädel haben können, ist Vorbeugung der einzig sinnvolle Weg. Jeder von uns kann durch einfache, aber unglaublich wirkungsvolle Maßnahmen sein persönliches Risiko drastisch reduzieren.

Die mit Abstand wichtigste Schutzmaßnahme ist das Tragen eines Helms – beim Rad- oder Motorradfahren, beim Skifahren oder auch bei bestimmten Handwerksarbeiten. Ein Helm funktioniert wie eine zusätzliche Knautschzone für den Kopf: Er fängt die Aufprallenergie ab und verteilt sie, bevor sie den Schädelknochen und damit das Gehirn erreichen kann.

Aber auch die Sicherung von Kindern im Auto mit passenden Kindersitzen und die Sturzprävention bei älteren Menschen spielen eine entscheidende Rolle. Am Ende geht es darum, die Grenzen dieser beeindruckenden, aber verletzlichen anatomischen Struktur zu respektieren und sie bewusst vor den Gefahren des Alltags zu schützen.

Warum der Schädel bei Kindern und Älteren anders ist

Der Schädel ist alles andere als eine starre, unveränderliche Box. Vielmehr handelt es sich um eine dynamische Struktur, die sich im Laufe unseres Lebens an die jeweilige Entwicklungsphase anpasst. Die Knochen am Schädel eines Babys und die eines älteren Menschen könnten kaum unterschiedlicher sein – und das hat direkte Auswirkungen auf ihre Verletzlichkeit und die typischen Verletzungsmuster. Diese Unterschiede zu verstehen ist entscheidend, um zu begreifen, warum der Schutz des Kopfes in jeder Lebensphase eine andere, aber immer zentrale Rolle spielt.

Der kindliche Schädel: ein Meisterwerk der Flexibilität

Wenn ein Baby auf die Welt kommt, ist sein Schädel noch lange nicht „fertig“. Statt fest verwachsener Platten besteht er aus einzelnen Knochen, die durch flexible Bindegewebsstreifen, die sogenannten Suturen (Schädelnähte), und größere Lücken, die Fontanellen, verbunden sind. Man kann sich das ein bisschen wie tektonische Platten im Miniaturformat vorstellen, die gezielt Platz lassen.

Diese geniale Konstruktion der Natur erfüllt zwei überlebenswichtige Aufgaben:

- Die Geburt: Durch die flexiblen Verbindungen kann sich der Kopf während der Geburt verformen und so sicher durch den engen Geburtskanal gleiten. Ein starres Konstrukt wäre hier ein enormes Hindernis.

- Das Wachstum: Vor allem in den ersten Lebensjahren wächst das Gehirn geradezu explosionsartig. Die offenen Nähte und Fontanellen geben dem Schädel die nötige Elastizität, um mit diesem rasanten Wachstum Schritt zu halten, ohne dass gefährlicher Druck auf das Gehirn entsteht.

Diese Flexibilität hat aber auch ihre Kehrseite. Der kindliche Schädel ist deutlich weicher und damit anfälliger für Verletzungen. Ein Sturz, der bei einem Erwachsenen vielleicht nur eine Beule hinterlässt, kann bei einem Kleinkind viel ernstere Folgen haben.

Die offenen Fontanellen eines Säuglings sind ein perfektes Beispiel für das Prinzip der Natur: Wachstum vor Stabilität. Erst wenn das Gehirn seine Hauptwachstumsphase hinter sich hat, verknöchern die Nähte langsam und bilden jene feste Schutzhülle, die wir vom Erwachsenenschädel kennen.

Auch die Statistik spricht hier eine klare Sprache. Kinder und Jugendliche sind in Deutschland überdurchschnittlich oft von Verletzungen der Knochen am Schädel betroffen. Daten aus dem Jahr 2014 zeigen, dass fast 30 % aller Schädel-Hirn-Traumata auf Kinder unter 16 Jahren entfallen. Glücklicherweise handelt es sich dabei meist um leichtere Gehirnerschütterungen. Diese hohe Zahl unterstreicht aber, wie wichtig besondere Vorsicht in dieser Altersgruppe ist. Mehr dazu kannst du in dieser Studie zu Kopfverletzungen bei Kindern nachlesen.

Der alternde Schädel: Veränderungen und neue Risiken

Im fortgeschrittenen Alter macht der Schädel erneut eine Wandlung durch. Nachdem die Knochen uns jahrzehntelang zuverlässig geschützt haben, können sie an Dichte und Festigkeit verlieren. Dieser Prozess, der oft im Zusammenhang mit Osteoporose steht, macht die Knochen spröder und damit anfälliger für Brüche.

Gleichzeitig steigt im Alter das Risiko für Stürze – sei es durch Gleichgewichtsprobleme, nachlassende Sehkraft oder andere gesundheitliche Einschränkungen. Die unglückliche Kombination aus erhöhter Sturzgefahr und geringerer Knochenfestigkeit macht Stürze zur Hauptursache für Schädelfrakturen bei älteren Menschen.

Hinzu kommt, dass die Heilung im Alter oft langsamer und komplizierter verläuft. Die Regenerationsfähigkeit des Körpers lässt nach, was die Genesung nach einer Kopfverletzung zu einer echten Herausforderung machen kann. Der Schutz des Kopfes bleibt also ein Lebensthema – der Fokus verschiebt sich lediglich von der Sicherung des Wachstums hin zur Prävention sturzbedingter Verletzungen.

Ein letzter Blick auf unsere Schädelknochen

Wenn man alles zusammennimmt, wird klar: Die Knochen unseres Schädels sind ein echtes evolutionäres Meisterwerk, das gleich zwei entscheidende Aufgaben erfüllt. Sie sind nicht nur ein extrem robuster Schutzschild für unser Gehirn, sondern geben auch unserem Gesicht seine einzigartige Form und beherbergen unsere Sinnesorgane.

Dieses komplexe Zusammenspiel aus Schutz und Formgebung sichert nicht nur unser Überleben, es macht auch jeden von uns zu einem unverwechselbaren Individuum. Die vielleicht wichtigste Erkenntnis aus unserer kleinen Reise durch die Anatomie ist aber, wie sehr wir darauf angewiesen sind, diese lebenswichtige Struktur aktiv zu schützen. Denn so hart es klingt: Kopfverletzungen sind keine Seltenheit.

Die Wertschätzung der eigenen Anatomie ist der erste Schritt zu einem sichereren Leben. Jeder einzelne Knochen am Schädel erfüllt eine unverzichtbare Aufgabe, deren Schutz in unserer eigenen Verantwortung liegt.

Die Zahlen sprechen hier eine deutliche Sprache: Schädel-Hirn-Traumata gehören in Deutschland mit rund 250.000 Fällen pro Jahr zu den häufigsten Unfallfolgen. Besonders Verkehrsunfälle sind hier eine der Hauptursachen. Ein Blick auf die Häufigkeit und Ursachen von Schädel-Hirn-Traumata hilft, diese Risiken besser einzuordnen und zu verstehen. Ob man konsequent einen Helm trägt oder einfach im Alltag etwas mehr aufpasst – der Schutz unseres Kopfes sollte immer Priorität haben.

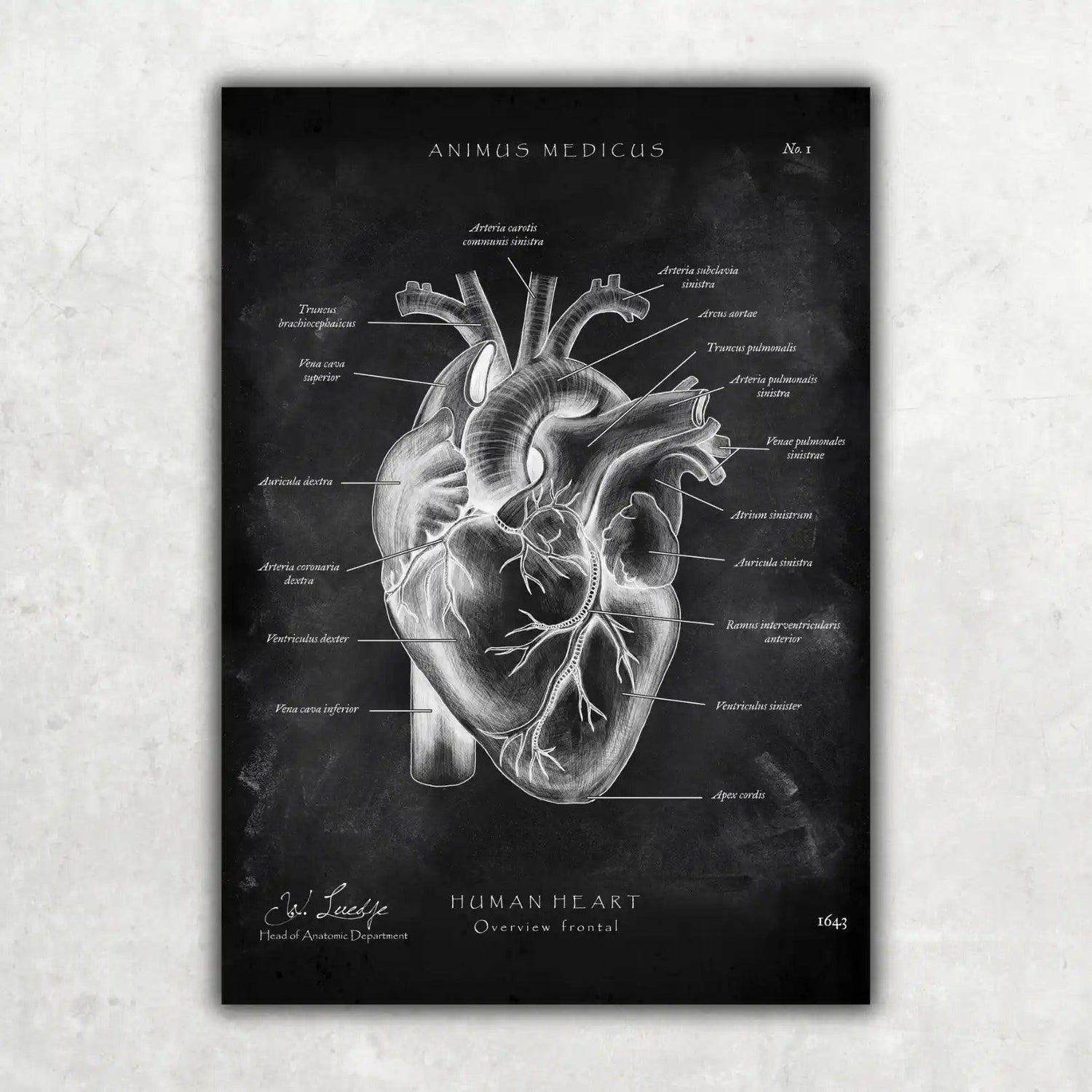

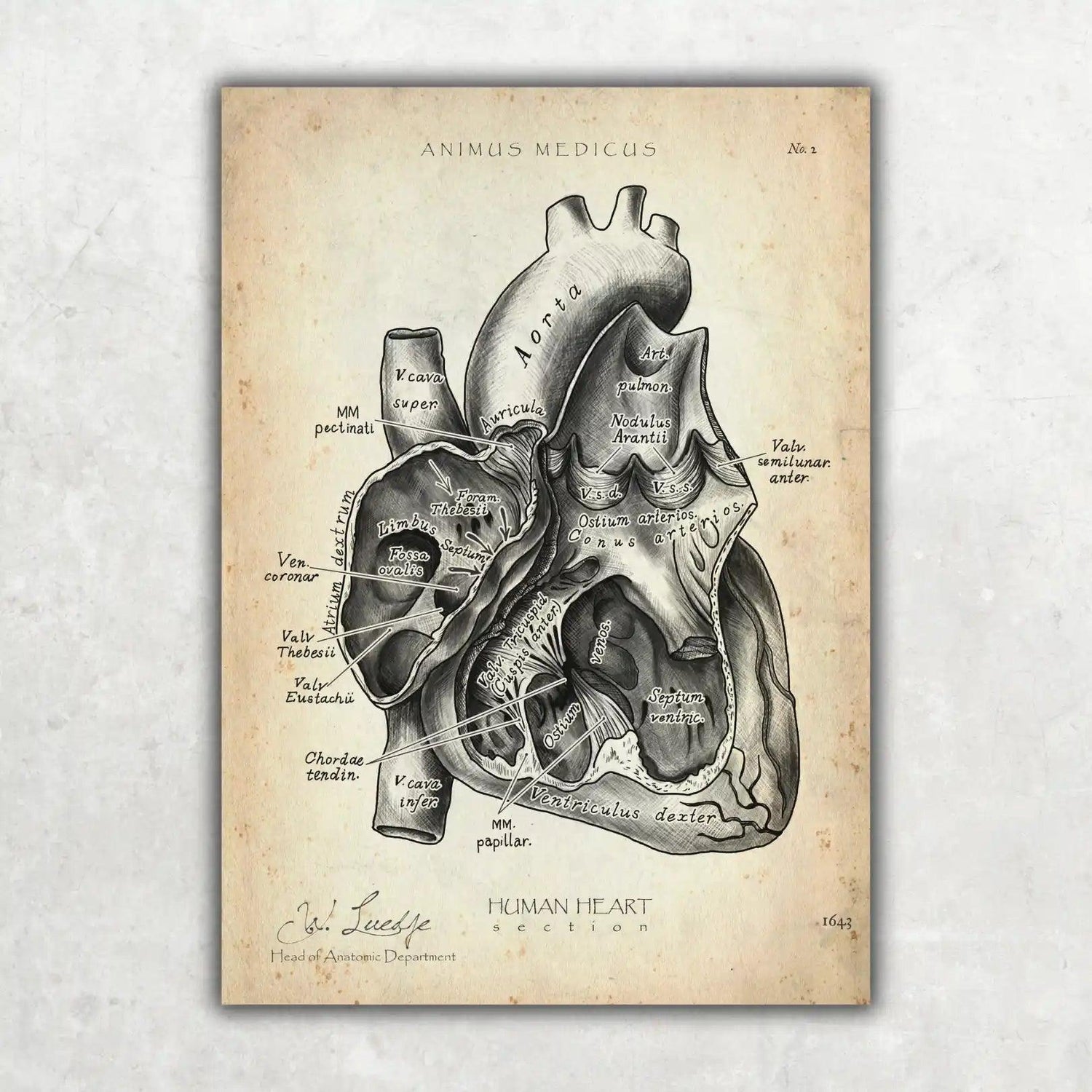

Wer die Komplexität des Schädels einmal verstanden hat, entwickelt oft auch ein besseres Gespür für andere lebenswichtige Systeme in unserem Körper. Ein Blick auf die Anatomie des Herzens zeigt zum Beispiel wunderbar, wie auch andere Organe durch knöcherne Strukturen, in diesem Fall den Brustkorb, geschützt werden.

Häufig gestellte fragen zu den knochen am schädel

Nach dieser intensiven Reise durch die Anatomie des Schädels sind bestimmt noch ein paar Fragen offengeblieben. Das ist ganz normal, denn der Schädel ist ein wirklich komplexes Meisterwerk. Hier greifen wir die häufigsten Fragen auf und beantworten sie klar und verständlich, damit du dein Wissen über die Knochen am Schädel abrunden und festigen kannst.

Wie viele knochen hat der schädel wirklich?

Das ist eine dieser Fragen, die kniffliger ist, als sie auf den ersten Blick scheint. Die Antwort hängt nämlich davon ab, wie man zählt. In den meisten Fällen sprechen Anatomen von 22 Hauptknochen, die das stabile Gerüst des Schädels formen. Diese teilen sich auf in 8 Knochen für den Hirnschädel (Neurocranium) und 14 Knochen für den Gesichtsschädel (Viszerocranium).

Wenn man es aber ganz genau nimmt, gehören noch die sechs winzigen Gehörknöchelchen (Hammer, Amboss und Steigbügel in beiden Ohren) und das alleinstehende Zungenbein dazu. Dann kommt man auf eine Gesamtzahl von 29 Knochen. Für den praktischen anatomischen Alltag sind aber die 22 fest verbundenen Schädelknochen die entscheidende Größe.

Ein häufiges Missverständnis ist, dass der Unterkiefer fest mit dem Schädel verwachsen sei. Tatsächlich ist die Mandibula der einzige Schädelknochen, der sich über ein echtes Gelenk – das Kiefergelenk – frei bewegen kann. Ohne diese Beweglichkeit könnten wir weder kauen noch sprechen.

Warum gibt es löcher im schädel?

Die vielen Öffnungen, Kanäle und Spalten im Schädel, von Anatomen Foramina genannt, sind alles andere als Designfehler. Man kann sie sich wie die Türen, Fenster und Kabelkanäle in einem Haus vorstellen. Sie sind absolut notwendig, damit alles im Inneren versorgt wird und mit der Außenwelt kommunizieren kann.

Durch diese strategisch platzierten Löcher verlaufen:

- Nerven: Die zwölf Hirnnervenpaare treten hier aus, um das Gesicht, die Augen, die Zunge und andere wichtige Strukturen zu versorgen.

- Blutgefäße: Arterien bringen sauerstoffreiches Blut zum Gehirn, während Venen das „verbrauchte“ Blut wieder abtransportieren.

- Rückenmark: Das mit Abstand größte Loch, das Foramen magnum (Hinterhauptsloch), schafft die lebenswichtige Verbindung zwischen Gehirn und Rückenmark.

Ohne diese Durchgänge wäre unser Gehirn komplett von unserem Körper isoliert und könnte seine Steuerungsfunktionen nicht erfüllen.

Können sich schädelknochen bewegen?

Vom beweglichen Unterkiefer einmal abgesehen, sind die Schädelknochen eines Erwachsenen fest und starr miteinander verbunden. Diese Verbindungsstellen nennt man Suturen oder Schädelnähte. Sie sehen aus wie feine, zackige Linien und bestehen aus straffem Bindegewebe, das die Knochenplatten wie Puzzleteile fest ineinander verzahnt.

Diese starre Konstruktion bietet unserem empfindlichen Gehirn maximalen Schutz und Stabilität. Bei einem Neugeborenen sind diese Nähte allerdings noch weich und flexibel. Das hat zwei geniale Gründe: Es macht den Kopf während der Geburt formbar und gibt dem Gehirn in den ersten Lebensjahren genug Platz zum Wachsen. Erst im Laufe der Kindheit und des Jugendalters verknöchern diese Suturen langsam.

Antworten auf einen blick

Nachdem wir die wichtigsten Fragen nun ausführlicher geklärt haben, findest du hier eine kleine Zusammenfassung für den schnellen Überblick.

| Frage | Antwort |

|---|---|

| Wie viele Schädelknochen gibt es? | Man spricht meist von 22 Hauptknochen. Zählt man die Gehörknöchelchen und das Zungenbein dazu, kommt man auf insgesamt 29. |

| Warum hat der Schädel Löcher (Foramina)? | Sie sind unverzichtbare Durchgänge für Nerven, Blutgefäße und die Verbindung zum Rückenmark. Ohne sie wäre unser Gehirn isoliert. |

| Sind die Knochen am Schädel beweglich? | Nein, mit Ausnahme des Unterkiefers. Die Schädelknochen sind durch feste Nähte (Suturen) starr miteinander verbunden, um das Gehirn zu schützen. |

| Was ist der Unterschied zwischen Neuro- und Viszerocranium? | Das Neurocranium bildet die schützende Kapsel für das Gehirn. Das Viszerocranium formt das Gesicht und beherbergt die Sinnesorgane. |

Das Verständnis dieser Grundlagen hilft enorm dabei, die faszinierende Architektur und die beeindruckende Funktionalität der Knochen am Schädel wirklich zu begreifen. Jeder Aspekt, von der Anzahl der Knochen bis zur kleinsten Öffnung, hat eine präzise und überlebenswichtige Bedeutung.

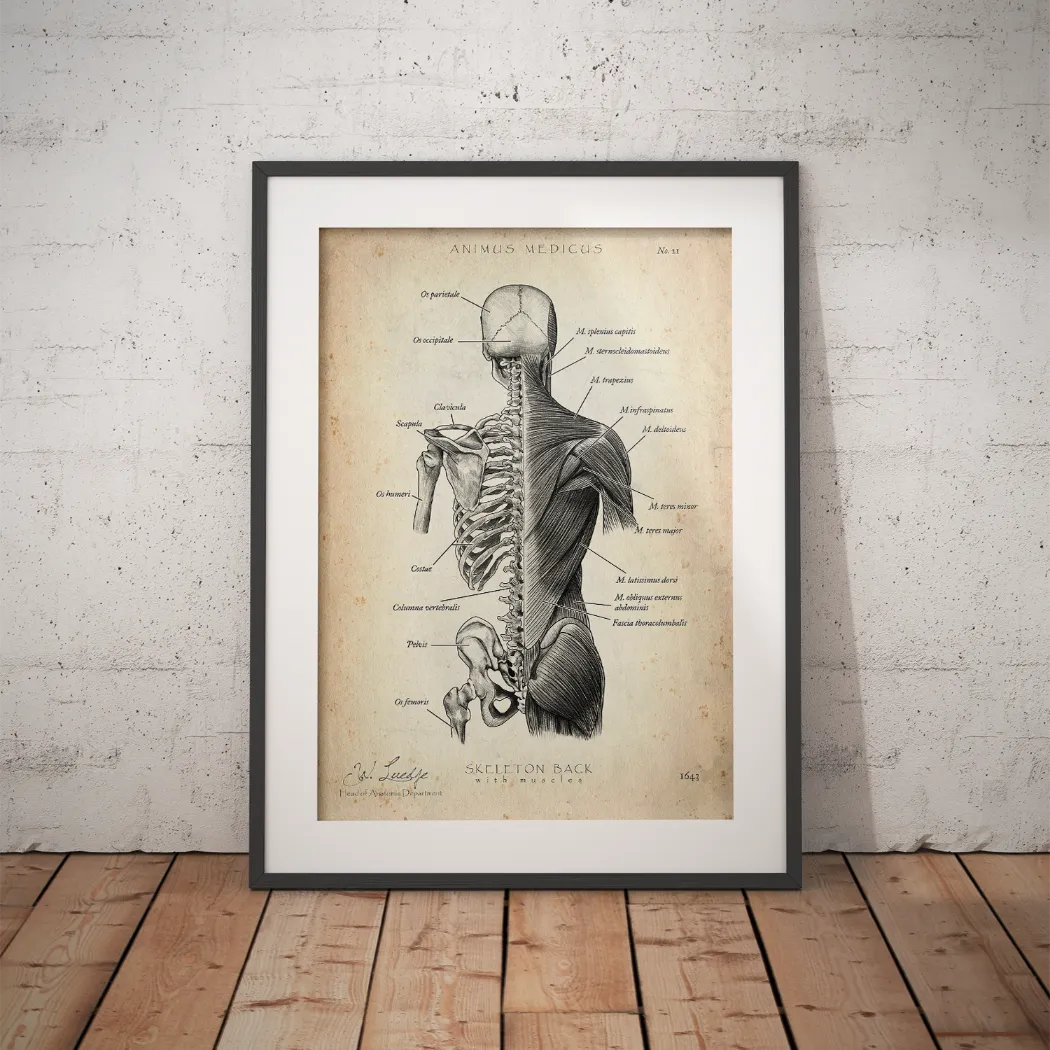

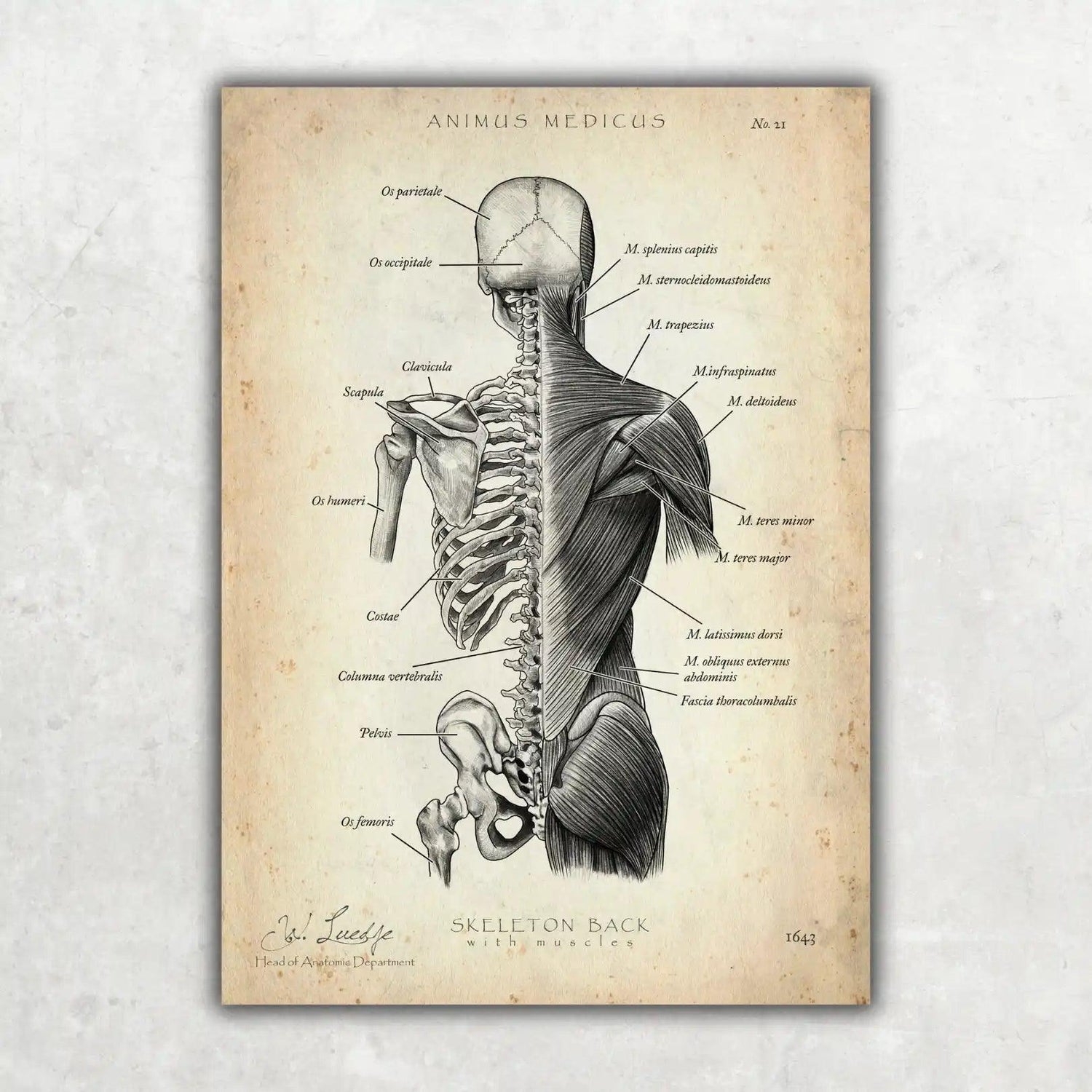

Möchtest du die faszinierende Anatomie des menschlichen Körpers nicht nur lernen, sondern auch fühlen und sehen? Bei Animus Medicus verwandeln wir komplexe medizinische Strukturen in ästhetische Kunstwerke. Entdecke unsere einzigartigen Vintage-Anatomieposter und Accessoires und bringe die Schönheit der Wissenschaft in deinen Alltag. Besuche jetzt unseren Shop und finde dein Lieblingsmotiv