HWS Bandscheibenvorfall Therapie die wirklich hilft

Bei einer HWS Bandscheibenvorfall Therapie geht es im Kern immer um eins: den Druck von den gequetschten Nerven zu nehmen. Nur so lassen sich die Schmerzen in den Griff bekommen und die normale Funktion wiederherstellen. Meistens starten wir ganz schonend, also konservativ mit Schmerzmanagement und Physiotherapie. Erst wenn die Symptome hartnäckig bleiben oder sich verschlimmern, denken wir über einen operativen Eingriff nach.

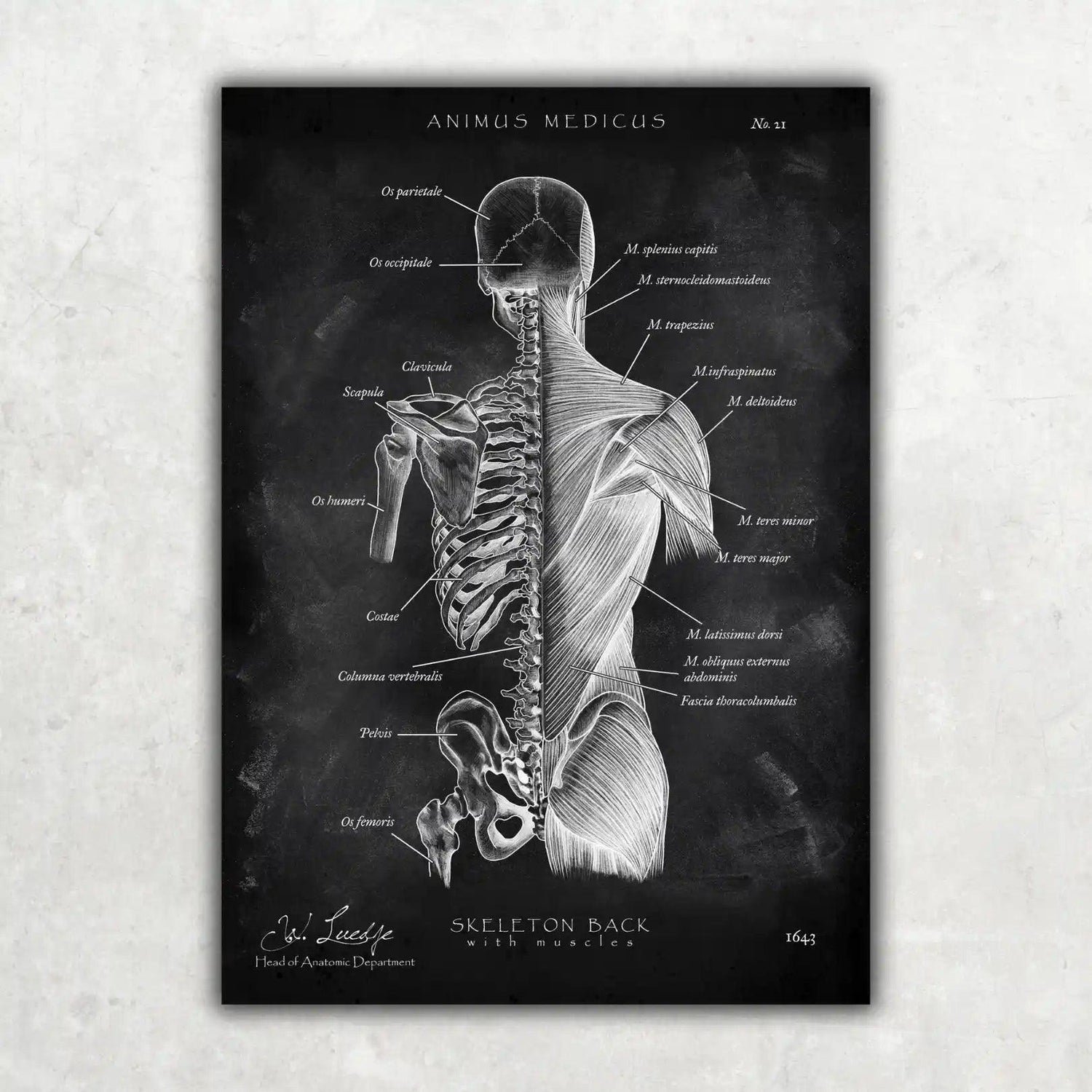

Was bei einem HWS Bandscheibenvorfall im Körper passiert

Stell dir eine Bandscheibe wie einen kleinen, mit Gel gefüllten Krapfen vor, der als Stoßdämpfer zwischen deinen Halswirbeln sitzt. Er sorgt für Beweglichkeit und federt alles ab, was im Alltag so anfällt. Außen hat er einen zähen Faserring, den Anulus fibrosus, und innen einen weichen, gallertartigen Kern, den Nucleus pulposus.

Reißt dieser äußere Ring – oft durch Verschleiß oder eine unglückliche, plötzliche Bewegung –, kann der gallertartige Kern herausquellen. Genau wie die Marmelade aus dem Krapfen. Das Problem ist nur: Im engen Wirbelkanal ist für dieses ausgetretene Material absolut kein Platz. Es drückt sofort auf alles, was im Weg ist.

Die Ursache deiner Symptome

Die eigentlichen Probleme fangen genau da an, wo das ausgetretene Bandscheibenmaterial auf extrem empfindliche Nervenwurzeln oder sogar direkt auf das Rückenmark drückt. Diese Kompression löst eine Kettenreaktion aus, die sich in den typischen Symptomen äußert, die so viele Betroffene plagen.

Entscheidend ist, wo genau der Vorfall passiert. Jeder einzelne Nervenstrang in der Halswirbelsäule ist für einen ganz bestimmten Bereich in Arm, Schulter oder Hand zuständig.

Der Druck auf die Nervenwurzel führt nicht nur mechanisch zu einer Reizung, sondern löst auch eine Entzündung aus. Das stört die Signalübertragung vom Gehirn zum Körper und zurück – und das Ergebnis ist ein ganzes Bündel an Beschwerden, die weit über einen einfachen Nackenschmerz hinausgehen.

Von Nackenschmerz bis Taubheitsgefühl

Die Symptome eines HWS-Bandscheibenvorfalls lassen sich fast wie auf einer Landkarte auf den betroffenen Nerv zurückführen. Je nachdem, welche Nervenwurzel zwischen den Halswirbeln in die Mangel genommen wird, zeigen sich die Beschwerden in unterschiedlichen Arealen:

- Ausstrahlende Schmerzen: Ein scharfer, oft brennender Schmerz, der vom Nacken über die Schulter bis in den Arm und die Finger schießen kann.

- Kribbeln und Taubheit: Viele beschreiben es wie „Ameisenlaufen“ oder das Gefühl, dass bestimmte Finger oder Hautpartien eingeschlafen sind und sich taub anfühlen.

- Muskelschwäche: Plötzlich fällt es schwer, den Arm zu heben, eine Flasche zu öffnen oder eine Tasse sicher zu halten, weil die Nervensignale an die Muskeln nicht mehr richtig durchkommen.

- Eingeschränkte Beweglichkeit: Der Nacken fühlt sich bretthart an, und schon kleine Kopfbewegungen können die Schmerzen sofort verschlimmern.

Ein Vorfall zwischen dem 5. und 6. Halswirbel (C5/C6), einer der häufigsten Stellen, kann zum Beispiel eine Schwäche im Bizeps verursachen und zu Schmerzen oder Taubheit führen, die bis in den Daumen und Zeigefinger ausstrahlen.

Wenn du tiefer in die faszinierende Struktur unserer Wirbelsäule eintauchen möchtest, findest du in unserem Artikel über den Aufbau und die Funktion der Wirbelsäule noch mehr spannende Details. Dieses Grundverständnis hilft dir, die nachfolgenden Therapieoptionen besser einzuordnen.

Wie Ärzte einen HWS-Bandscheibenvorfall aufspüren

Eine treffsichere Diagnose ist das A und O für jede erfolgreiche HWS-Bandscheibenvorfall Therapie. Bevor irgendein Behandlungskonzept stehen kann, müssen die Ärzte erst einmal ganz genau herausfinden, wo der Schmerz herkommt. Man kann sich das ein bisschen wie Detektivarbeit vorstellen, bei der systematisch eine Spur nach der anderen verfolgt wird.

Am Anfang steht immer ein ausführliches Gespräch, die sogenannte Anamnese. Dein Arzt wird dir dabei ganz gezielte Fragen stellen: Wo genau zwickt es? Zieht der Schmerz in den Arm oder die Finger? Fühlt sich etwas taub an oder kribbelt es? Seit wann hast du die Beschwerden, und was macht sie eigentlich schlimmer oder besser? Deine Antworten sind die ersten entscheidenden Puzzleteile.

Die körperliche Untersuchung liefert erste Hinweise

Direkt im Anschluss folgt die körperliche Untersuchung. Hier checkt dein Arzt ganz gezielt die Nervenfunktionen, die von der Halswirbelsäule ausgehen. Das ist weit mehr als nur ein bisschen Abtasten – es ist eine Reihe von speziellen Tests, um das Problem immer weiter einzukreisen.

Dabei werden verschiedene Dinge auf die Probe gestellt:

- Reflexe: Ein kleiner Klaps mit dem Reflexhammer auf die Sehnen an Bizeps oder Trizeps verrät, ob die Nervensignale sauber durchkommen.

- Muskelkraft: Du wirst gebeten, deine Arme, Hände oder Finger gegen einen Widerstand zu bewegen. Eine auffällige Schwäche in bestimmten Muskeln ist ein starkes Indiz dafür, dass die zugehörige Nervenwurzel unter Druck steht.

- Sensibilität: Mit einem Pinselchen oder einem leicht spitzen Gegenstand testet der Arzt das Gefühl an verschiedenen Stellen deiner Arme und Hände. So spürt er auf, ob es irgendwo Empfindungsstörungen gibt.

Oftmals ergeben diese ersten Befunde schon eine ziemlich gute Ahnung, auf welcher Höhe der Halswirbelsäule der Übeltäter – also der Bandscheibenvorfall – zu finden ist.

Goldstandard der Bildgebung: Der Blick ins Innere mit dem MRT

Um den Verdacht zu bestätigen und das ganze Ausmaß des Problems sichtbar zu machen, führt kein Weg an der Magnetresonanztomographie (MRT) vorbei. Sie ist das wichtigste bildgebende Verfahren in diesem Fall. Im Gegensatz zum Röntgen, das hauptsächlich die Knochen zeigt, liefert das MRT gestochen scharfe Bilder von den Weichteilen.

Man kann sich das MRT wie einen hochauflösenden 3D-Blick direkt in den Hals vorstellen. Die Ärzte sehen damit nicht nur die Bandscheibe selbst, sondern auch, wie stark der ausgetretene Gallertkern auf eine Nervenwurzel oder sogar das Rückenmark drückt.

Diese präzise Darstellung ist Gold wert für die weitere Planung. Sie zeigt die genaue Position, die Größe des Vorfalls und ob das umliegende Gewebe bereits mit Entzündungen reagiert.

Bandscheibenvorfälle sind in Deutschland leider keine Seltenheit. Jährlich trifft es rund 180.000 Menschen, auch wenn die meisten Fälle die Lendenwirbelsäule betreffen. Eine genaue Diagnose per MRT ist unerlässlich, um zu entscheiden, ob eine konservative Therapie reicht oder ob doch operiert werden muss, um bleibende Nervenschäden zu verhindern. Mehr zu den verschiedenen Behandlungspfaden erfährst du in diesem umfassenden Bericht zur Bandscheibenvorfall-Therapie.

In manchen Fällen können auch noch weitere Untersuchungen sinnvoll sein. Eine Computertomographie (CT) zum Beispiel, um knöcherne Veränderungen besser beurteilen zu können. Oder neurologische Zusatztests wie die Messung der Nervenleitgeschwindigkeit (NLG), um herauszufinden, wie stark ein Nerv bereits in Mitleidenschaft gezogen wurde. Erst wenn all diese Teile des Puzzles zusammengesetzt sind, kann dein Arzt eine sichere Diagnose stellen und dir die Behandlung empfehlen, die für dich am besten passt.

Die Grundpfeiler der konservativen Therapie

Wenn die Diagnose HWS-Bandscheibenvorfall im Raum steht, schießt einem oft eine Frage durch den Kopf: Muss ich operiert werden? Die beruhigende Antwort ist in den allermeisten Fällen: Nein, nicht sofort. Die moderne HWS Bandscheibenvorfall Therapie vertraut erst einmal auf die erstaunliche Selbstheilungskraft unseres Körpers. Diese unterstützen wir mit ganz gezielten, nicht-operativen Maßnahmen.

Man nennt diesen Ansatz konservative Therapie. Stell es dir wie einen gut sortierten Werkzeugkasten vor. Jedes Werkzeug hat das Ziel, die Schmerzen zu lindern, die Entzündung einzudämmen und dem Körper die nötige Ruhe und Stabilität zu geben. So kann das ausgetretene Bandscheibengewebe schrumpfen und die gereizte Nervenwurzel endlich zur Ruhe kommen. Das braucht zwar etwas Geduld, führt aber bei bis zu 90 % der Betroffenen zum Erfolg.

Die Physiotherapie spielt dabei eine zentrale Rolle. Sie ist kein passives „Sich-behandeln-Lassen“, sondern ein aktiver Prozess, bei dem du durch angeleitete Übungen selbst an deiner Genesung mitwirkst, wie die folgende Grafik zeigt.

Gezielte Bewegung ist also der Schlüssel, um wieder schmerzfrei und voll funktionsfähig zu werden.

Schmerz- und Entzündungsmanagement

Das Allererste und Wichtigste ist, den akuten Schmerz in den Griff zu bekommen. Starke Schmerzen zwingen uns in eine Schonhaltung, die wiederum die Muskeln verkrampfen lässt und alles nur noch schlimmer macht – ein echter Teufelskreis. Genau hier setzen Medikamente an, und zwar an zwei Fronten.

Einerseits gibt es klassische Schmerzmittel (Analgetika), die die Weiterleitung des Schmerzsignals blockieren. Andererseits, und das ist oft der entscheidende Teil, kommen entzungshemmende Wirkstoffe wie nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR) zum Einsatz. Sie packen das Problem an der Wurzel und reduzieren die Schwellung und Entzündung direkt am gereizten Nerv.

Ziel ist es nicht, die Symptome einfach nur zu überdecken. Es geht darum, ein Umfeld zu schaffen, in dem der Körper überhaupt erst heilen kann. Weniger Schmerz bedeutet mehr Beweglichkeit – und das ist die Eintrittskarte für den nächsten Schritt.

Aktive Mitarbeit durch Physiotherapie

Sobald die schlimmsten Schmerzen unter Kontrolle sind, beginnt das Herzstück der konservativen Behandlung: die Physiotherapie. Und die ist so viel mehr als nur ein bisschen Massage. Ein erfahrener Therapeut erstellt einen Plan, der exakt auf deine Beschwerden und Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Die Ziele der Physiotherapie sind dabei klar definiert:

- Muskeln stärken: Mit gezielten Übungen kräftigst du die tiefe Nacken- und Schultermuskulatur. Diese Muskeln funktionieren wie ein natürliches Stützkorsett, stabilisieren die Halswirbelsäule und nehmen so den Druck von den Bandscheiben.

- Haltung korrigieren: Viele von uns haben sich über Jahre hinweg eine ungünstige Körperhaltung angewöhnt. In der Therapie lernst du ganz praktisch, wie du im Alltag – ob am Schreibtisch, im Auto oder nachts im Bett – deine HWS schonst.

- Beweglichkeit verbessern: Sanfte manuelle Techniken können Blockaden lösen und dafür sorgen, dass die kleinen Wirbelgelenke wieder frei gleiten können.

Durch diesen aktiven Ansatz bekommst du das richtige Werkzeug an die Hand, um selbst maßgeblich zur Besserung beizutragen. Die Kräftigung der richtigen Muskelpartien ist dabei fundamental. Tolle Anleitungen dazu findest du zum Beispiel in unserem Artikel über 7 Übungen gegen Verspannungen im Schulter-Nacken-Bereich.

Übersicht der konservativen Therapiemaßnahmen bei HWS-Bandscheibenvorfall

Um die verschiedenen Bausteine der nicht-operativen Behandlung besser zu verstehen, haben wir die wichtigsten Ansätze in einer Tabelle für dich zusammengefasst. Sie gibt einen schnellen Überblick, welche Maßnahme welches Ziel verfolgt.

| Maßnahme | Ziel der Behandlung | Beschreibung und Hinweise |

|---|---|---|

| Medikamentöse Therapie | Schmerzreduktion, Entzündungshemmung | Einsatz von Schmerzmitteln (Analgetika) und entzündungshemmenden Medikamenten (NSAR), um den Teufelskreis aus Schmerz und Verspannung zu durchbrechen. |

| Physiotherapie | Muskelkräftigung, Haltungsverbesserung, Mobilisation | Aktive Übungen zur Stärkung der Nackenmuskulatur, Erlernen von rückenfreundlichen Verhaltensweisen und manuelle Techniken zur Lockerung. |

| Wärme-/Kältetherapie | Muskelentspannung, Schmerzlinderung | Wärme (z. B. Fango) lockert verspannte Muskeln. Kälte (z. B. Eispackungen) kann bei akuten Entzündungen helfen, die Schwellung zu reduzieren. |

| Manuelle Therapie | Lösen von Blockaden, Verbesserung der Gelenkbeweglichkeit | Spezielle Handgrifftechniken durch den Therapeuten, um die Funktion der Wirbelgelenke und Muskeln zu normalisieren. |

| Gezielte Injektionen (PRT) | Schnelle, lokale Entzündungshemmung | CT-gesteuerte Injektion eines Kortisonpräparats direkt an die betroffene Nervenwurzel zur raschen Schmerzlinderung. |

Diese Maßnahmen werden oft kombiniert, um den bestmöglichen Erfolg zu erzielen. Geduld und deine aktive Mitarbeit sind dabei entscheidend für den Heilungsprozess.

Gezielte Injektionen für schnelle Linderung

Manchmal sitzt die Entzündung so tief und der Schmerz ist so hartnäckig, dass Tabletten allein nicht mehr ausreichen. Für solche Fälle gibt es eine sehr wirksame Ergänzung: gezielte Injektionen. Bei der sogenannten periradikulären Therapie (PRT) führt der Arzt unter CT-Kontrolle eine hauchdünne Nadel millimetergenau an die betroffene Nervenwurzel.

Dort wird dann ein entzündungshemmendes Medikament, meist ein Kortisonpräparat, direkt an den Brandherd gespritzt. Das kann die Entzündung extrem schnell und effektiv eindämmen und den quälenden Schmerzkreislauf endlich durchbrechen.

Diese drei Säulen – Medikamente, Physiotherapie und bei Bedarf gezielte Injektionen – bilden das Fundament der konservativen HWS Bandscheibenvorfall Therapie. Dieser Weg wird in der Regel über einen Zeitraum von sechs bis zwölf Wochen konsequent verfolgt. Erst wenn sich trotz aller Anstrengungen keine Besserung zeigt oder ernste neurologische Ausfälle auftreten, zieht man eine Operation ernsthaft in Betracht.

Wann eine Operation zur besten Option wird

Die konservative Therapie ist fast immer der erste und auch der richtige Weg. Aber manchmal kommt man damit einfach nicht weiter. In manchen Fällen ist eine Operation dann nicht nur irgendeine Möglichkeit, sondern die beste Entscheidung, um dauerhafte Nervenschäden abzuwenden und dir deine Lebensqualität zurückzugeben.

Der Gedanke an einen Eingriff an der Halswirbelsäule macht vielen erst einmal Angst, das ist total verständlich. Wichtig ist aber zu wissen, dass Ärzte eine solche Empfehlung niemals leichtfertig aussprechen. Dahinter steckt immer eine klare medizinische Notwendigkeit, die ganz genau abgewogen wird.

Wenn der Schmerz das Leben lähmt

Ein entscheidender Punkt ist erreicht, wenn die Schmerzen trotz aller konservativen Bemühungen über Wochen oder Monate unerträglich bleiben. Damit meine ich nicht dieses gelegentliche Ziepen, sondern Schmerzen, die den Alltag lahmlegen. Schmerzen, die dich nachts nicht schlafen lassen, dich von der Arbeit abhalten und dir jede Lebensfreude nehmen.

Wenn selbst starke Medikamente und gezielte Spritzen keine wirkliche Erleichterung mehr verschaffen, ist das ein klares Signal. Dein Körper zeigt dir damit, dass der mechanische Druck auf den Nerv einfach zu stark ist, um von allein auszuheilen. Das Ziel der OP ist dann, genau diese mechanische Ursache zu beseitigen und den Nerv endlich zu befreien.

Das Alarmsignal fortschreitender Muskelschwäche

Ein noch viel dringenderes Signal für eine OP sind fortschreitende neurologische Ausfälle. Das klingt erstmal kompliziert, meint aber etwas ganz Konkretes: eine zunehmende Schwäche im Arm oder in der Hand. Wenn du merkst, dass es dir immer schwerer fällt, eine Tasse zu halten, eine Flasche aufzudrehen oder auch nur den Arm zu heben, ist das eine ernstzunehmende „rote Flagge“.

Diese Schwäche zeigt, dass die Nervenwurzel durch den ständigen Druck schon so leidet, dass sie ihre Befehle an die Muskeln nicht mehr richtig durchgeben kann.

Wartet man hier zu lange, kann der Nerv dauerhaft Schaden nehmen. Das bedeutet, die Muskelkraft kommt womöglich auch nach einer späteren Operation nicht mehr vollständig zurück. Ziel eines zeitnahen Eingriffs ist es also, genau diese permanente Schädigung zu verhindern.

Ärzte testen die Muskelkraft bei den Untersuchungen sehr genau. Stellt sich heraus, dass die Kraft objektiv nachlässt, wird die Empfehlung für eine Operation deutlich dringlicher.

Wenn das Rückenmark unter Druck gerät

Die absolut dringendste Situation für eine Operation liegt vor, wenn der Bandscheibenvorfall nicht nur auf eine einzelne Nervenwurzel drückt, sondern direkt auf das Rückenmark im Wirbelkanal. Dieses Krankheitsbild nennt sich zervikale Myelopathie und gilt als neurochirurgischer Notfall.

Die Symptome sind hier oft etwas subtiler und betreffen nicht nur den Arm:

- Gangunsicherheit: Du fühlst dich auf den Beinen wackelig, stolperst öfter oder hast das Gefühl, wie auf Watte zu laufen.

- Störungen der Feinmotorik: Das Zuknöpfen eines Hemdes, das Schreiben oder das Greifen nach kleinen Dingen wird plötzlich schwierig und ungeschickt.

- Gefühlsstörungen: Taubheit kann nicht nur in den Armen, sondern auch in den Beinen auftreten.

Diese Anzeichen deuten darauf hin, dass die zentrale Nervenautobahn in deinem Körper – das Rückenmark – in ihrer Funktion gestört ist. Hier gibt es keinen Spielraum für langes Zögern. Eine Operation, die das Rückenmark entlastet, ist unumgänglich, um eine weitere Verschlechterung und bleibende Schäden wie eine Querschnittslähmung zu vermeiden. Die Entscheidung für eine OP ist also immer eine sorgfältige Abwägung, bei der es darum geht, deine langfristige Gesundheit zu schützen.

Moderne Operationsverfahren für die Halswirbelsäule

Wenn eine OP zur besten Lösung für deinen HWS-Bandscheibenvorfall wird, muss man sich zum Glück nicht mehr den großen, furchteinflößenden Eingriff von früher vorstellen. Heute gibt es hochmoderne, minimalinvasive Techniken, die viel präziser, schonender und effektiver sind. Das Ziel bleibt aber immer dasselbe: dem eingeklemmten Nerv endlich wieder Platz zu verschaffen und die Wirbelsäule zu stabilisieren.

Man kann sich das so vorstellen: Der Chirurg arbeitet nicht mehr mit grobem Werkzeug, sondern mit filigransten Instrumenten unter einem hochauflösenden Mikroskop. Das ist heute Standard bei Eingriffen an der Halswirbelsäule. In der Regel haben sich zwei Verfahren bewährt, die je nach persönlicher Situation zum Einsatz kommen – entweder die Versteifung (Fusion) oder eine bewegliche Bandscheibenprothese.

ACDF – Die bewährte Methode zur Stabilisierung

Das Verfahren, das am häufigsten zum Einsatz kommt, ist die anteriore zervikale Diskektomie und Fusion, kurz ACDF. Klingt erstmal kompliziert, ist es aber gar nicht. „Anterior“ heißt schlicht, dass der Chirurg von vorne an die Halswirbelsäule herangeht. Dafür reicht ein kleiner, unauffälliger Hautschnitt in einer seitlichen Hautfalte am Hals.

Dieser Zugang ist ziemlich clever, denn so kann der Operateur die wichtigen Muskeln und Nervenstränge einfach sanft zur Seite schieben, ohne sie zu verletzen. Unter dem Mikroskop wird dann die kaputte Bandscheibe vorsichtig entfernt – und damit auch der Druck von der gequetschten Nervenwurzel genommen. Aber was passiert mit dem leeren Raum zwischen den Wirbeln?

An dieser Stelle kommt der entscheidende Teil: die Fusion. Der leere Bandscheibenraum wird mit einem kleinen Platzhalter, einem sogenannten Cage, aufgefüllt. Meistens besteht dieser aus einem biokompatiblen Kunststoff (PEEK) oder Titan.

Dieser Cage stellt sofort den richtigen Abstand zwischen den Wirbeln wieder her und gibt dem Segment Stabilität. Mit der Zeit wachsen die beiden Wirbelkörper dann durch den Cage hindurch zusammen und bilden einen soliden Knochenblock. Das Segment ist damit dauerhaft versteift.

Die Bandscheibenprothese als bewegliche Alternative

Eine Versteifung ist aber nicht immer die einzige oder beste Option. Gerade bei jüngeren Patienten, deren restliche Bandscheiben noch top in Schuss sind, gibt es eine exzellente Alternative: die zervikale Bandscheibenprothese (auch ADR genannt). Hier geht es darum, die natürliche Beweglichkeit des Halses so gut wie möglich zu erhalten.

Der operative Zugang ist genau derselbe wie bei der ACDF – also auch von vorne. Nachdem die defekte Bandscheibe draußen ist, wird aber kein starrer Cage eingesetzt, sondern eine künstliche Bandscheibe. Man kann sie sich wie ein kleines, hochtechnologisches Gelenk vorstellen. Sie besteht meist aus zwei Metallplatten, die am oberen und unteren Wirbel verankert werden, und einem beweglichen Kern dazwischen.

- Vorteil Beweglichkeit: Die Prothese macht weiterhin die natürliche Beugung, Streckung und Drehung im operierten Segment mit.

- Schutz der Nachbarn: Weil die Bewegung erhalten bleibt, wird eine Überlastung der angrenzenden Bandscheiben vermieden. Das kann das Risiko für zukünftige Probleme in den Nachbarsegmenten (Anschlussdegeneration) deutlich senken.

- Schneller wieder aktiv: Da man nicht auf das Zusammenwachsen der Knochen warten muss, verläuft die Reha oft etwas zügiger.

Ob nun eine Fusion mit Cage oder eine bewegungserhaltende Prothese die bessere Wahl ist, hängt von vielen Dingen ab. Dein Alter, der Zustand der kleinen Wirbelgelenke und wie stark die Abnutzung bereits fortgeschritten ist, spielen eine große Rolle. Dein Chirurg wird das alles ganz genau mit dir besprechen, um die für dich optimale HWS-Bandscheibenvorfall-Therapie zu finden.

Beide Verfahren sind heute absolute Standardeingriffe mit sehr hohen Erfolgsraten. Sie helfen den allermeisten Patienten, ihre quälenden Schmerzen loszuwerden und wieder voll am Leben teilzunehmen. Dank der minimalinvasiven Technik heilt alles schneller, die Narben sind kleiner und der Krankenhausaufenthalt ist meist nur kurz.

Der Weg zurück in den Alltag nach der Therapie

Ganz gleich, ob die konservative Behandlung angeschlagen hat oder doch eine Operation nötig war: Die eigentliche Behandlung ist oft nur der erste Schritt. Der wirklich entscheidende Teil Ihrer Hws Bandscheibenvorfall Therapie fängt erst danach an – die Rehabilitation. Sie ist der Schlüssel, um nicht nur kurzfristig die Schmerzen loszuwerden, sondern auch auf lange Sicht beschwerdefrei zu bleiben und einen Rückfall zu vermeiden.

Stellen Sie sich Ihre Nackenmuskulatur einfach wie einen Schutzschild für Ihre Wirbelsäule vor. Nach Wochen voller Schmerzen und Schonhaltung ist dieser Schild natürlich geschwächt. Die Muskeln haben sich verkürzt, die Koordination leidet und oft schleichen sich ungünstige Bewegungsmuster ein. Genau an diesem Punkt setzt die Nachsorge an, um dieses Schutzschild wieder systematisch aufzubauen und zu stärken.

Warum Physiotherapie jetzt entscheidend ist

Nachdem die akute Phase überstanden ist, wird die Physiotherapie zu Ihrem wichtigsten Partner. Hier geht es nicht mehr nur darum, Schmerzen zu lindern, sondern um den aktiven Wiederaufbau. Ein guter Therapeut arbeitet mit Ihnen ganz gezielt daran, die tiefe, stabilisierende Nackenmuskulatur zu kräftigen. Genau diese Muskeln nehmen den Druck von den Bandscheiben und sorgen wieder für eine gesunde Statik der Halswirbelsäule.

Gleichzeitig lernen Sie, alte Fehlhaltungen zu erkennen und sie durch neue, gesunde Bewegungsmuster zu ersetzen. Das ist unglaublich wichtig, um die Ursachen, die überhaupt erst zum Bandscheibenvorfall geführt haben, nachhaltig aus dem Weg zu räumen. Das Ziel ist klar: Sie sollen die Kontrolle und das Vertrauen in Ihren eigenen Körper zurückgewinnen.

Die Rehabilitation ist kein passiver Prozess. Sie ist eine aktive Investition in Ihre eigene Gesundheit, bei der Sie lernen, wie Sie Ihre Wirbelsäule für den Rest Ihres Lebens schützen können.

Praktische Tipps für einen rückenfreundlichen Alltag

Der langfristige Erfolg hängt stark davon ab, wie gut Sie die gelernten Prinzipien in Ihren Alltag übertragen. Schon kleine Anpassungen können hier eine riesige Wirkung haben und einem erneuten Bandscheibenvorfall effektiv vorbeugen.

Hier sind einige praxistaugliche Tipps, die Sie sofort umsetzen können:

- Ergonomie am Arbeitsplatz: Richten Sie Ihren Schreibtisch und Stuhl so ein, dass Ihr Blick geradeaus auf den Monitor fällt. Allein der Wechsel zwischen Sitzen und Stehen kann die Halswirbelsäule enorm entlasten.

- Bewusste Pausen einlegen: Gerade bei sitzenden Tätigkeiten sollten Sie sich jede Stunde eine kurze Auszeit gönnen. Einfach aufstehen, die Schultern lockern und den Nacken sanft dehnen.

- Richtig heben und tragen: Schwere Gegenstände immer aus den Knien heben und die Last dicht am Körper halten. So minimieren Sie die Hebelwirkung auf die Wirbelsäule.

- Schlafposition optimieren: Ein gutes Nackenstützkissen, das den Hohlraum zwischen Schulter und Kopf ausfüllt, sorgt für eine entspannte und neutrale Position der Halswirbelsäule im Schlaf.

Zusätzlich können einfache Übungen gegen Verspannungen wahre Wunder wirken. Umfassende Anleitungen und weitere Ratschläge finden Sie auch in unserem Ratgeber, der erklärt, was bei Nackenverspannung hilft. Sehen Sie diese Maßnahmen nicht als lästige Pflicht, sondern als wirksame Werkzeuge, um Ihre Wirbelsäule dauerhaft gesund und stabil zu halten.

Alles, was du zur HWS-Bandscheibenvorfall-Therapie wissen musst

Wenn die Diagnose „Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule“ im Raum steht, wirft das natürlich viele Fragen auf. Um dir etwas Klarheit und Sicherheit auf deinem Weg zur Besserung zu geben, haben wir hier die Antworten auf die häufigsten und dringendsten Fragen zusammengestellt.

Wie lange muss ich auf eine Besserung warten?

Das ist wohl die Frage, die jedem unter den Nägeln brennt. Die Heilungsdauer ist sehr individuell, aber es gibt eine gute Faustregel: Bei einer konservativen Therapie spüren die meisten Patienten innerhalb von sechs bis zwölf Wochen eine deutliche Linderung. Der Körper ist ein kleines Wunderwerk und braucht diese Zeit einfach, damit das ausgetretene Gewebe schrumpfen und die lästige Entzündung am Nerv endlich abklingen kann.

Geduld ist hier wirklich der Schlüssel. Auch wenn eine Operation bei schweren neurologischen Problemen schneller Erleichterung verspricht, ist auch danach eine mehrwöchige Reha-Phase absolut entscheidend, damit der Erfolg auch von Dauer ist.

Darf ich mit einem HWS-Bandscheibenvorfall überhaupt Sport machen?

Ja, unbedingt – aber mit Köpfchen und natürlich erst nach dem grünen Licht vom Arzt oder Physiotherapeuten. In der akuten Schmerzphase, wenn alles brennt und sticht, ist Schonung angesagt. Sobald die schlimmsten Symptome aber nachlassen, wird moderate Bewegung zu deinem besten Freund.

Stillstand ist hier der wahre Feind. Bewegungsmangel schwächt genau die Muskulatur, die deine Wirbelsäule stützt, und kann die Probleme auf lange Sicht sogar noch verschlimmern. Es geht darum, die richtige Art von Aktivität zu finden, die heilt, statt zu schaden.

Was deinem Nacken jetzt guttut:

- Schwimmen oder Wassergymnastik: Im Wasser fühlst du dich schwerelos, und deine Wirbelsäule kann mal so richtig entspannen.

- Walken: Ein sanfter Klassiker, der den Kreislauf in Schwung bringt, ohne die Gelenke zu belasten.

- Radfahren (in aufrechter Haltung!): Stärkt deine Rumpfmuskulatur, ganz ohne abrupte Stoßbelastungen.

Wovon du vorerst die Finger lassen solltest, sind Sportarten mit schnellen Stopps, Sprüngen oder ruckartigen Kopfbewegungen. Tennis oder Kontaktsportarten müssen also leider erstmal warten.

Kann ein Bandscheibenvorfall in der HWS von allein heilen?

Tatsächlich ja! In vielen Fällen schafft es der Körper erstaunlich gut, das Problem selbst in den Griff zu bekommen. Der ausgetretene Gallertkern, der den ganzen Ärger verursacht, besteht zu einem großen Teil aus Wasser. Mit der Zeit kann der Körper diese Flüssigkeit einfach wieder aufnehmen. Der Vorfall schrumpft, und der Druck auf den Nerv lässt nach.

Genau hier setzt die konservative Therapie an: Sie will diesen natürlichen Selbstheilungsprozess bestmöglich unterstützen. Mit schmerz- und entzündungshemmenden Mitteln sowie gezielter Physiotherapie schaffen wir die perfekten Bedingungen, damit sich dein Körper selbst regenerieren kann. Ein operativer Eingriff wird erst dann zum Thema, wenn dieser Prozess nicht greift oder wirklich gravierende neurologische Symptome auftreten.

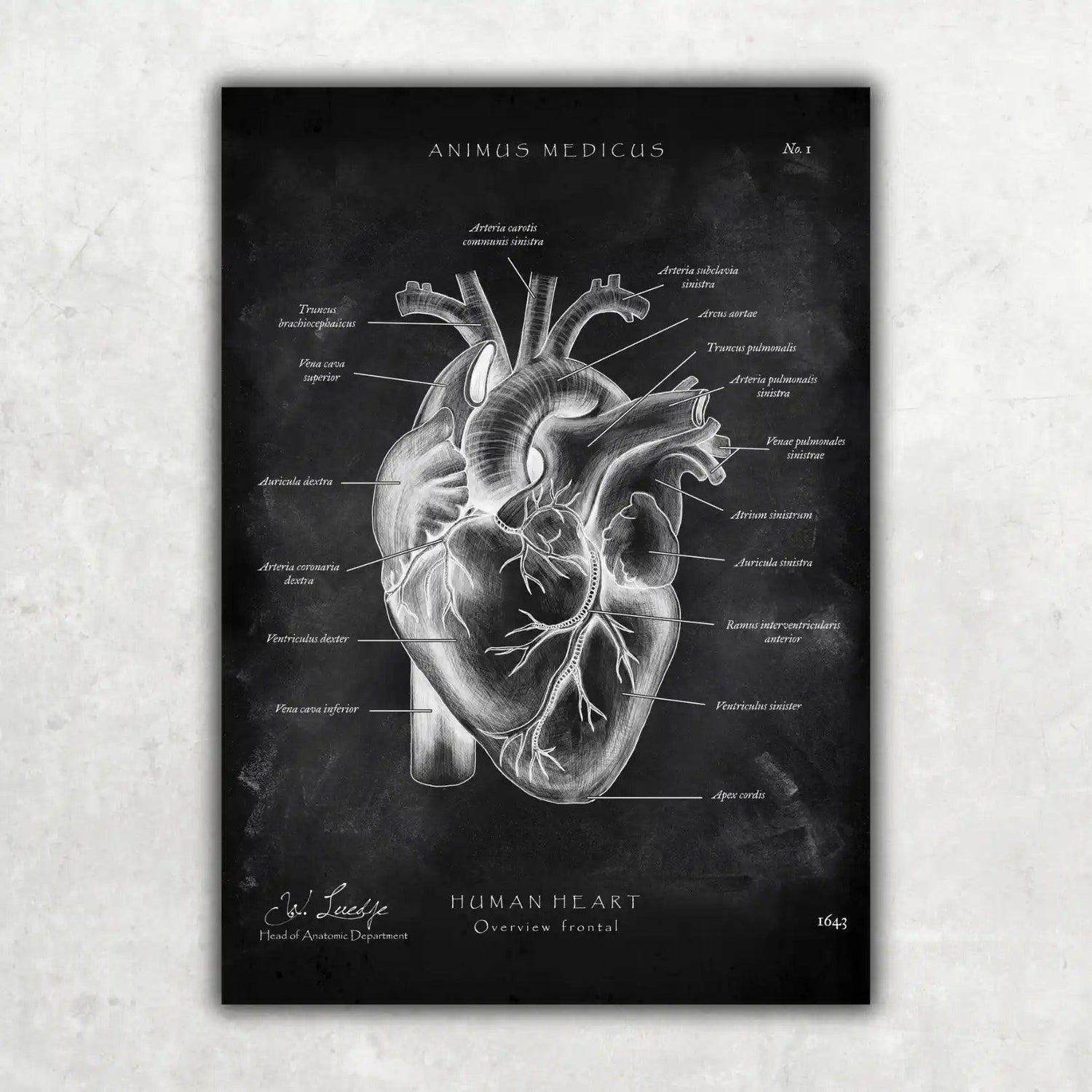

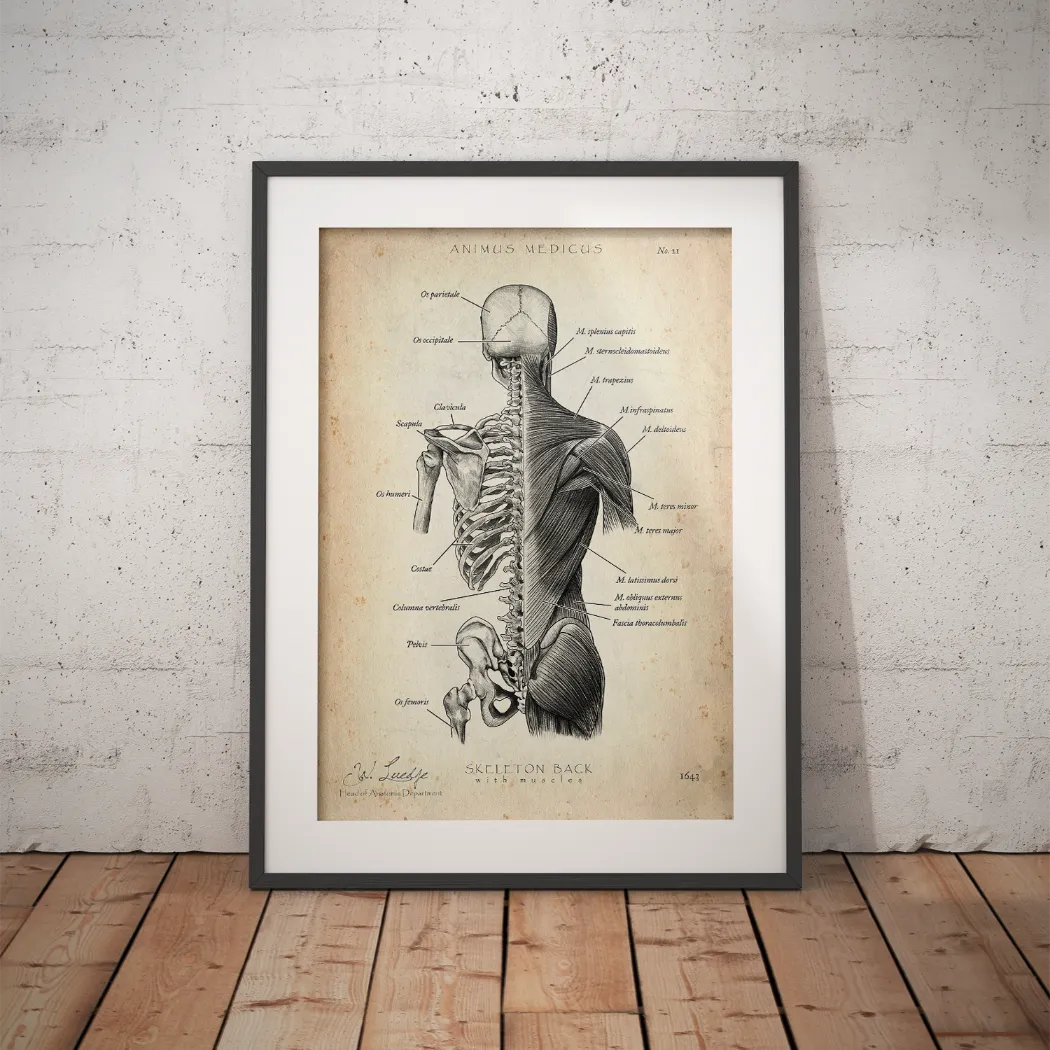

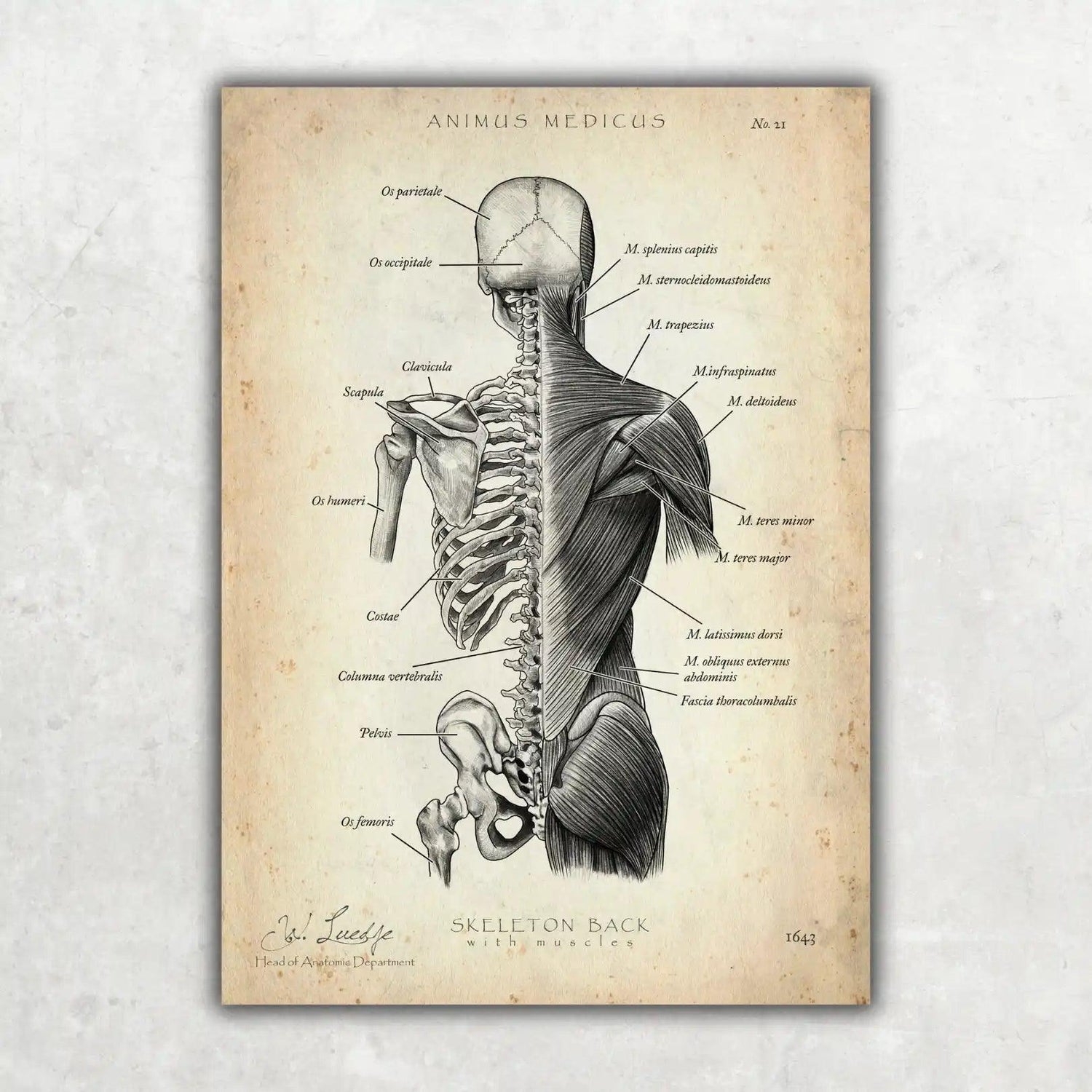

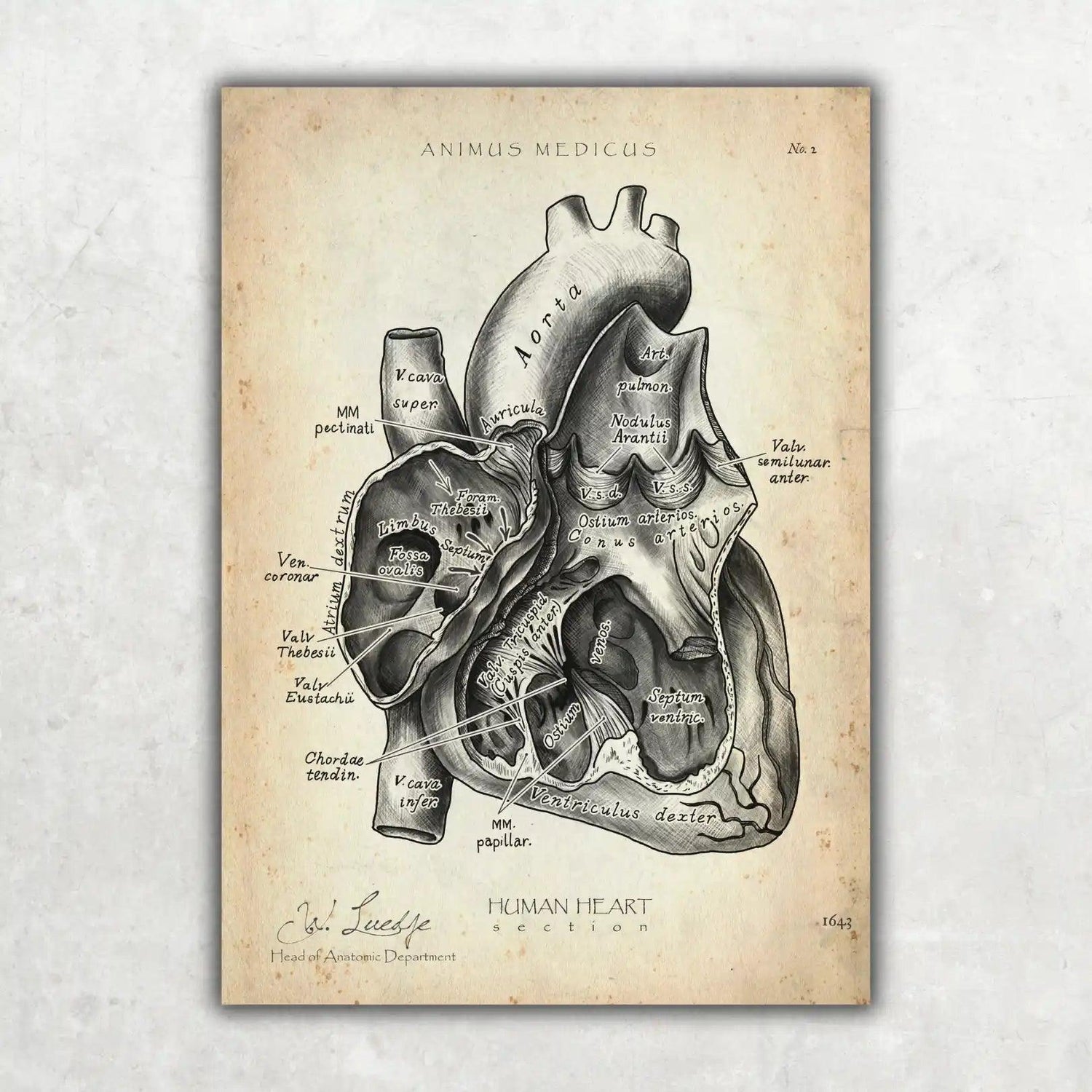

Möchtest du die faszinierende Anatomie hinter solchen Beschwerden besser verstehen? Bei Animus Medicus findest du ästhetische Anatomie-Poster und mehr, die Wissen und Kunst verbinden. Entdecke unsere Kollektionen auf https://animus-medicus.de.