anatomie mensch knochen: verständlich erklärt

Wenn wir an die Anatomie menschlicher Knochen denken, kommt uns oft ein starres, lebloses Gerüst in den Sinn. Doch diese Vorstellung wird der Realität nicht mal ansatzweise gerecht. Betrachte unser Skelett lieber als ein lebendiges, unglaublich vielseitiges Hightech-Gebilde, das sich pausenlos anpasst, erneuert und eine ganze Reihe lebenswichtiger Aufgaben übernimmt. Es ist das Fundament, das uns nicht nur unsere Form verleiht, sondern uns ganz aktiv am Leben hält.

Unser Skelett: Ein dynamisches Wunderwerk

Vergiss das staubige Bild eines Skeletts aus dem Biologieunterricht. Die Wahrheit ist um einiges spannender: Unsere Knochen sind lebende Organe, die ein komplexes, perfekt abgestimmtes System bilden. Ein System, das gleichzeitig ultrastabil und doch flexibel, robust und dabei erstaunlich leicht ist. Ein echtes Meisterstück der Natur.

Die Analogie eines Gebäudes passt hier ziemlich gut. Die Knochen sind die tragenden Säulen, die uns aufrecht halten und unserer Körperform die nötige Struktur geben. Gleichzeitig agieren sie wie massive Schutzmauern für unsere empfindlichsten Organe. So umschließt der Schädel unser Gehirn, während der Brustkorb Herz und Lunge wie ein sicherer Käfig schützt.

Mehr als nur eine Stütze

Aber die Funktionen unserer Knochen gehen weit über passives Stützen hinaus. Jeder einzelne Knochen ist Teil eines cleveren Hebelsystems. Erst im Zusammenspiel mit Muskeln und Sehnen wird Bewegung überhaupt möglich – vom kraftvollen Sprung bis hin zur feinsten Berührung mit den Fingerspitzen. Ohne die Anatomie menschlicher Knochen als Ankerpunkt könnten wir keine einzige gezielte Bewegung ausführen.

Und damit nicht genug: Im Inneren vieler Knochen verbirgt sich eine lebenswichtige Fabrik – das Knochenmark. Hier werden jeden Tag Milliarden frischer Blutzellen produziert, die wir dringend für den Sauerstofftransport und unsere Immunabwehr brauchen.

Die Anzahl der Knochen im menschlichen Körper ist keineswegs in Stein gemeißelt. Sie verändert sich von der Geburt bis ins Erwachsenenalter, was die dynamische Natur unseres Skeletts perfekt unterstreicht.

Ein Erwachsener besitzt im Schnitt zwischen 206 und 223 Knochen. Ein Neugeborenes startet allerdings mit viel mehr – nämlich mit rund 300 bis 350 knorpeligen Strukturen. Diese wachsen während der Kindheit und Jugend nach und nach zusammen und verknöchern. So erklärt sich die geringere Zahl beim Erwachsenen.

Mit dieser Grundlage im Gepäck können wir die wahre Komplexität unseres inneren Gerüsts viel besser wertschätzen. In den nächsten Abschnitten schauen wir uns die spezifischen Formen, den inneren Aufbau und die lebenslangen Umbauprozesse unserer Knochen genauer an. Wenn du dein Wissen noch weiter vertiefen möchtest, entdecke auch 8 interessante Fakten über das menschliche Skelett.

Wie Form und Funktion der Knochen zusammenspielen

Die faszinierende Vielfalt der Anatomie menschlicher Knochen ist alles andere als ein Zufall. Man könnte sagen, jeder einzelne Knochen unseres Körpers ist ein Meisterwerk funktionalen Designs. Seine Form ist quasi die direkte Antwort auf die Aufgaben, die er tagtäglich meistern muss.

Aber anstatt Knochen nur trocken in Kategorien zu stecken, wollen wir uns mal das „Warum“ hinter ihrer Architektur ansehen. Warum ist der Oberschenkelknochen eine lange, stabile Röhre, während die Schädelknochen wie gewölbte Platten geformt sind? Die Antwort darauf ist ein Grundprinzip der Biologie: Die Struktur bestimmt die Funktion. Und genau diese enge Verbindung ist der Schlüssel, um das gesamte Skelettsystem zu begreifen.

Röhrenknochen als kraftvolle Hebel

Die langen Röhrenknochen (Ossa longa), wie der Oberschenkelknochen (Femur) oder der Oberarmknochen (Humerus), sind die wahren Architekten unserer Bewegungen. Stell sie dir wie die Träger eines Baukrans vor: lang, hohl und unglaublich stabil. Diese clevere Bauweise macht sie erstaunlich leicht und gleichzeitig extrem widerstandsfähig gegen die Biege- und Druckkräfte, die bei jedem Schritt und jeder Hebebewegung auf sie einwirken.

Ihre Hauptaufgabe ist es, als effiziente Hebel für unsere Muskeln zu fungieren. Wenn Muskeln an diesen Knochen ziehen, können sie durch ihre Kontraktion große, kraftvolle Bewegungen erzeugen. Der Hohlraum im Inneren, die Markhöhle, spart nicht nur Gewicht, sondern beherbergt auch das lebenswichtige Knochenmark.

Beispiele, die das verdeutlichen:

- Femur (Oberschenkelknochen): Der längste und stärkste Knochen im Körper. Er trägt unser gesamtes Gewicht und ermöglicht kraftvolle Beinbewegungen.

- Humerus (Oberarmknochen): Dient als Anker für unzählige Muskeln, die feine und grobe Armbewegungen steuern.

- Tibia (Schienbein): Der Hauptlastträger des Unterschenkels, ohne den Stehen und Gehen unmöglich wären.

Diese Knochen sind also perfekt darauf getrimmt, maximale Reichweite und Hebelwirkung bei minimalem Eigengewicht zu liefern.

Platte Knochen als schützende Schilde

Das genaue Gegenteil der langen Röhrenknochen sind die platten Knochen (Ossa plana). Ihre Form erinnert sofort an Schutzschilde oder Panzerplatten – und genau das ist auch ihre Hauptfunktion. Sie sind dünn, oft leicht gebogen und bieten eine riesige Oberfläche.

Diese große Fläche hat gleich zwei wichtige Zwecke: Einerseits bietet sie einen umfassenden Schutz für unsere empfindlichsten Organe wie Gehirn, Herz und Lunge. Andererseits dient sie als breite Ankerfläche für Muskeln. Denk nur mal an das Schulterblatt, an dem eine ganze Armada von Muskeln ansetzt, um den Arm in fast jede erdenkliche Richtung zu bewegen.

Die Struktur platter Knochen ist wie ein Sandwich aufgebaut: Zwei dünne Schichten aus hartem, kompaktem Knochen umschließen eine mittlere Schicht aus schwammartigem Knochen. Diese Konstruktion, auch Diploe genannt, ist leicht und dennoch extrem widerstandsfähig gegen Stöße.

Typische platte Knochen und ihre Jobs:

- Schädelknochen: Bilden eine schützende Kapsel um unser hochsensibles Gehirn.

- Sternum (Brustbein) und Rippen: Formen gemeinsam den Brustkorb, der Herz und Lunge sicher umschließt.

- Scapula (Schulterblatt): Stellt eine breite Ansatzfläche für die komplexe Schultermuskulatur bereit.

Spezialisten für komplexe Aufgaben

Doch damit nicht genug. Neben den langen und platten Knochen gibt es noch eine ganze Reihe weiterer Spezialisten, deren Form perfekt auf ihre einzigartigen Jobs zugeschnitten ist.

Die folgende Tabelle gibt einen schnellen Überblick über die wichtigsten Knochentypen und ihre Aufgaben.

| Überblick der Knochentypen nach Form und Funktion |

| :--- | :--- | :--- | :--- |

| Knochentyp | Beschreibung der Form | Hauptfunktion | Beispiele |

| Lange Knochen (Ossa longa) | Länger als breit, mit einem Schaft und zwei Enden | Hebelwirkung für Bewegung, Stabilität | Oberschenkelknochen (Femur), Oberarmknochen (Humerus) |

| Kurze Knochen (Ossa brevia) | Würfel- oder quaderförmig | Stabilität, feine Gleitbewegungen | Handwurzelknochen, Fußwurzelknochen |

| Platte Knochen (Ossa plana) | Dünn, flach, oft leicht gekrümmt | Schutz lebenswichtiger Organe, Ansatzfläche für Muskeln | Schädelknochen, Brustbein (Sternum), Rippen, Schulterblatt (Scapula) |

| Unregelmäßige Knochen (Ossa irregularia) | Komplexe, vielgestaltige Formen | Spezialisierte Funktionen (Schutz, Stütze, Bewegung) | Wirbel der Wirbelsäule, Beckenknochen |

| Sesambeine (Ossa sesamoidea) | Klein, rundlich, in Sehnen eingebettet | Schutz von Sehnen, Verbesserung der Muskelhebelwirkung | Kniescheibe (Patella) |

Diese Übersicht zeigt eindrucksvoll, wie spezialisiert unser Skelett aufgebaut ist.

Die kurzen Knochen (Ossa brevia), wie die in der Handwurzel, sind eher würfelförmig. Sie sorgen für Stabilität und ermöglichen gleichzeitig feine, gleitende Bewegungen in Gelenken, die in viele Richtungen beweglich sein müssen – wie eben im Handgelenk.

Die Wirbel der Wirbelsäule wiederum sind Paradebeispiele für unregelmäßige Knochen (Ossa irregularia). Ihre komplexe, fast schon bizarre Form ist ein Meisterwerk der Multifunktionalität. Jeder einzelne Wirbel schützt das empfindliche Rückenmark, trägt Last, ermöglicht Beweglichkeit und dient als Ansatzpunkt für unzählige Muskeln und Bänder. Kein anderer Knochentyp könnte diese vielfältigen Anforderungen so elegant erfüllen.

Und dann gibt es noch die Sesambeine (Ossa sesamoidea), wie die Kniescheibe (Patella). Diese kleinen, in Sehnen eingebetteten Knochen funktionieren wie Umlenkrollen. Sie verbessern die Hebelwirkung eines Muskels, indem sie den Winkel verändern, in dem die Sehne über ein Gelenk läuft, und schützen die Sehne ganz nebenbei vor Abnutzung.

Wenn wir also die Form eines Knochens genau betrachten, können wir seine Funktion im komplexen Zusammenspiel des Körpers regelrecht entschlüsseln. Jeder Knochen erzählt eine Geschichte über Bewegung, Schutz und Stabilität – eine Geschichte, die direkt in seiner einzigartigen Architektur geschrieben steht.

Eine Reise ins Innere eines Knochens

Nachdem wir uns die äußeren Formen der Knochen und ihre ganz speziellen Aufgaben angeschaut haben, tauchen wir jetzt tiefer ein. Stell dir vor, wir begeben uns auf eine Expedition ins Innere eines Knochens, um seine verborgene Architektur zu entschlüsseln. Das ist ein bisschen so, als würdest du eine Zwiebel schälen – jede Schicht enthüllt eine neue, faszinierende Funktion, die für seine Stärke und Vitalität entscheidend ist.

Diese Reise ist der Schlüssel, um die Anatomie menschlicher Knochen wirklich zu begreifen. Denn ein Knochen ist so viel mehr als nur ein hartes Stück Kalk. Er ist ein komplexes, lebendiges Organ, das aus ganz unterschiedlichen, spezialisierten Geweben besteht und von einem feinen Netzwerk aus Blutgefäßen und Nerven durchzogen wird.

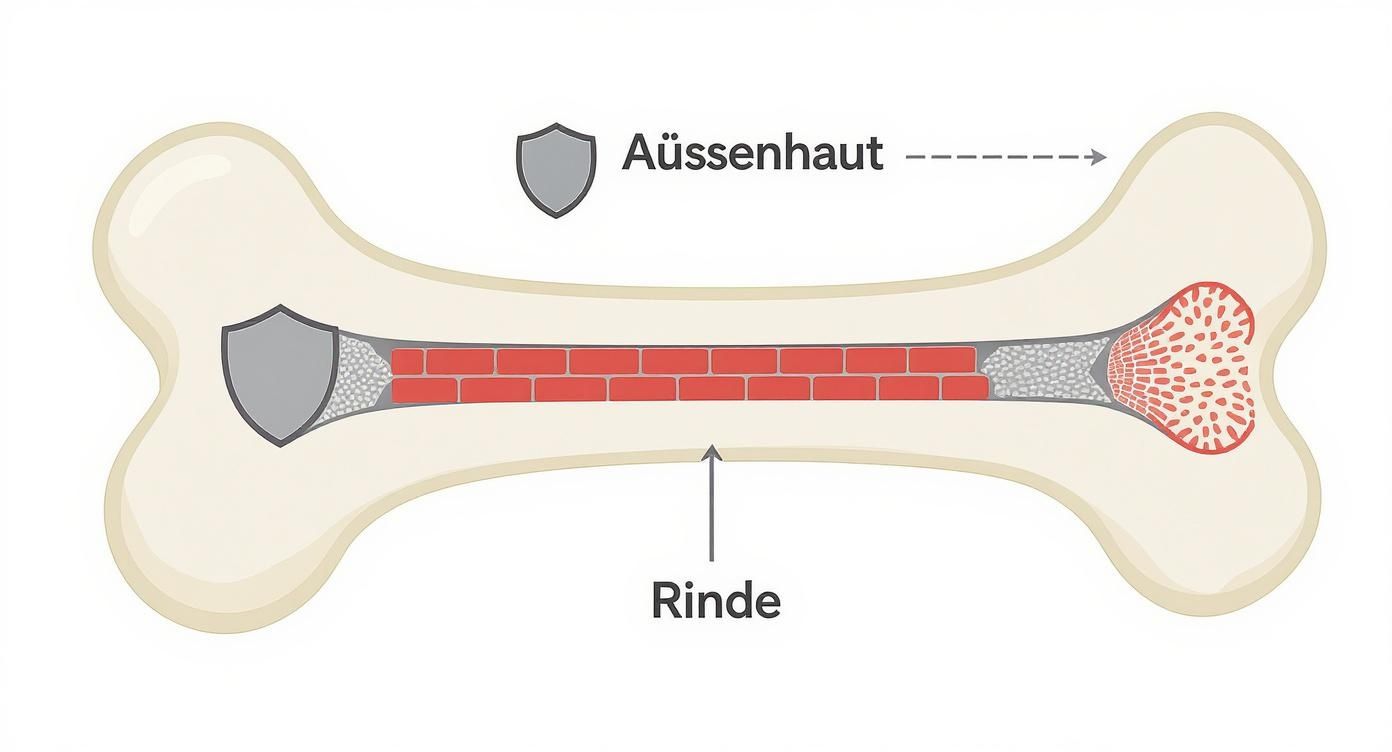

Die äußere Hülle: eine schützende Membran

Unsere Expedition startet an der äußersten Grenze des Knochens, der Knochenhaut (Periost). Diese dünne, aber unglaublich zähe Bindegewebshülle umgibt den Knochen fast vollständig – ähnlich wie die Rinde einen Baum schützt. Das Periost ist aber alles andere als eine passive Hülle; es ist eine aktive und absolut lebenswichtige Schicht.

Sie ist reich an Nervenfasern, weshalb ein Schlag auf den Knochen so verdammt wehtut. Noch wichtiger ist aber ihr Reichtum an Blutgefäßen, die den darunterliegenden Knochen mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgen. Außerdem beherbergt das Periost spezielle Vorläuferzellen, die sich bei einer Verletzung zu knochenbildenden Zellen (Osteoblasten) entwickeln können.

Damit spielt die Knochenhaut eine entscheidende Rolle bei:

- Ernährung des Knochens: Sie sichert die Versorgung der äußeren Knochenschichten.

- Wachstum: Sie ermöglicht das Dickenwachstum von Knochen während der Kindheit und Jugend.

- Reparatur: Bei einem Bruch liefert sie die Zellen für die Heilung und die Bildung neuer Knochensubstanz.

Ohne diese schützende und nährende Hülle wäre ein Knochen schlichtweg nicht überlebensfähig.

Die kompakte Rindenschicht für maximale Stabilität

Direkt unter dem Periost liegt die Schicht, die dem Knochen seine bekannte Härte und Festigkeit verleiht: die Kompakta (Substantia compacta). Diese dichte, massive äußere Knochenschicht kannst du dir wie den Stahlbeton in einem Hochhaus vorstellen. Sie macht den größten Teil der Knochenmasse aus und ist darauf ausgelegt, enormen Druck- und Biegekräften standzuhalten.

Doch auch diese Schicht ist alles andere als leblos. Bei einem genauen Blick unter dem Mikroskop offenbart sich eine hochorganisierte Struktur aus winzigen, zylindrischen Einheiten, den sogenannten Osteonen. In deren Zentrum verlaufen feine Kanäle (Havers-Kanäle), die Blutgefäße und Nerven führen und so die tief im harten Gewebe eingebetteten Knochenzellen (Osteozyten) versorgen.

Dieses intelligente Röhrensystem sorgt dafür, dass selbst das dichteste Knochengewebe am Leben erhalten und ständig umgebaut werden kann. Wenn du noch mehr über die grundlegende Zusammensetzung erfahren möchtest, schau mal in unseren Artikel, der detailliert aufschlüsselt, woraus unsere Knochen genau bestehen.

Deutsche Anatomie-Lehrbücher betonen, dass Knochen lebendige Organe sind, die sich in einem ständigen Umbauprozess befinden. Knochengewebe besteht zu etwa 25 % aus Wasser, 30 % aus organischen Stoffen wie Kollagen und 45 % aus anorganischen Mineralien. Bei Erwachsenen macht die dichte Außenschicht, die Kompakta, etwa 70 % der gesamten Knochendichte aus. Erfahre mehr über die Zusammensetzung von Knochengewebe auf Wikipedia.

Das schwammartige Innere für Leichtigkeit und Festigkeit

Dringen wir noch tiefer in den Knochen vor, besonders an seinen Enden, treffen wir auf eine völlig andere Architektur: die Spongiosa (Substantia spongiosa). Ihr Name verrät schon ihre Struktur, denn sie sieht aus wie ein fester Schwamm und besteht aus einem feinen Netzwerk kleiner Knochenbälkchen, den Trabekeln.

Diese Bauweise ist ein wahrer Geniestreich der Natur. Die Spongiosa macht den Knochen deutlich leichter, als wenn er komplett aus massivem Material bestünde. Gleichzeitig sind die Trabekel nicht einfach zufällig angeordnet. Sie richten sich exakt entlang der Hauptbelastungslinien aus, die auf den Knochen wirken.

Stell dir die Spongiosa wie das filigrane Fachwerk eines Eiffelturms vor. Sie verteilt einwirkende Kräfte optimal im gesamten Knochen und leitet sie zur stabilen Kompakta weiter. Diese Kombination aus Leichtigkeit und Stärke ist einfach unschlagbar.

Der Kern des Knochens: eine lebenswichtige Fabrik

In den Hohlräumen der Spongiosa und in der Markhöhle der langen Röhrenknochen finden wir das Knochenmark (Medulla ossium). Es ist das pulsierende Herz des Knochens und existiert in zwei Formen, die völlig unterschiedliche Aufgaben haben.

-

Rotes Knochenmark: Das ist die Produktionsstätte unserer Blutzellen. Hier findet die Hämatopoese statt, bei der täglich Milliarden von roten Blutkörperchen (für den Sauerstofftransport), weißen Blutkörperchen (für die Immunabwehr) und Blutplättchen (für die Gerinnung) gebildet werden. Bei Kindern ist fast das gesamte Knochenmark rot, um das Wachstum zu unterstützen.

-

Gelbes Knochenmark: Mit zunehmendem Alter wandelt sich ein Großteil des roten Knochenmarks in gelbes um. Dieses besteht hauptsächlich aus Fettzellen und dient als wichtiger Energiespeicher für den Körper. Im Notfall, etwa bei starkem Blutverlust, kann es sich sogar wieder in rotes Knochenmark zurückverwandeln.

Diese Reise von der äußeren Hülle bis ins innerste Mark zeigt eindrücklich: Die Anatomie menschlicher Knochen ist ein komplexes, dynamisches System. Jede Schicht erfüllt eine präzise Funktion und trägt dazu bei, dass unser Skelett gleichzeitig als stabiles Gerüst, Schutzschild und lebenswichtige Produktionsstätte dienen kann.

Warum unsere Knochen sich lebenslang erneuern

Man geht oft davon aus, dass unser Skelett irgendwann im frühen Erwachsenenalter einfach „fertig“ ist. Das könnte aber kaum weiter von der Wahrheit entfernt sein. Unsere Knochen sind alles andere als starre, leblose Gebilde. Stell sie dir lieber wie eine hochdynamische Baustelle vor, die sich ständig selbst repariert und umbaut – und das rund um die Uhr.

Dieser unaufhörliche Prozess aus Wachstum, Umbau und Reparatur ist ein absolut faszinierender Aspekt der Anatomie menschlicher Knochen. Er sorgt dafür, dass unser Skelett stark, anpassungsfähig und widerstandsfähig bleibt, von der Kindheit bis ins hohe Alter.

Wie Knochen in der Jugend wachsen

In den ersten zwei Jahrzehnten unseres Lebens ist unser Skelett quasi im Dauereinsatz. Es muss nicht nur wachsen, sondern auch immer stabiler werden, um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden. Hier laufen zwei entscheidende Prozesse parallel ab: das Längenwachstum und das Dickenwachstum.

Das Längenwachstum findet in den sogenannten Wachstumsfugen (Epiphysenfugen) statt. Das sind spezielle Knorpelzonen an den Enden unserer langen Röhrenknochen. Hier wird unermüdlich neuer Knorpel gebildet, der dann Schritt für Schritt verknöchert. Man kann sich das ein bisschen so vorstellen wie eine Straße, die an einem Ende ständig neu asphaltiert wird, während sie am anderen Ende immer länger wird.

Gleichzeitig sorgt das Dickenwachstum dafür, dass die Knochen den steigenden Belastungen auch wirklich gewachsen sind. Das geschieht durch die Anlagerung neuer Knochenschichten an der Außenseite, direkt unter der Knochenhaut. Gegen Ende der Pubertät schließen sich die Wachstumsfugen unter dem Einfluss von Hormonen, und das Längenwachstum kommt zu einem natürlichen Ende.

Der ewige Kreislauf des Knochenumbaus

Auch wenn wir ausgewachsen sind, hört die Arbeit im Knochen noch lange nicht auf. Jetzt beginnt die Phase des lebenslangen Knochenumbaus, oft auch „Remodeling“ genannt. Dieser geniale Zyklus sorgt dafür, dass unser Skelett praktisch nie alt wird. Man schätzt, dass wir unser gesamtes Skelett etwa alle 10 Jahre einmal komplett erneuern.

Stell dir diesen Prozess am besten wie ein eingespieltes Team aus Bauarbeitern vor, das unermüdlich im Einsatz ist:

- Die Abriss-Spezialisten (Osteoklasten): Diese riesigen Zellen haben die Aufgabe, alte oder beschädigte Knochensubstanz abzutragen. Sie lösen winzige Mengen Knochenmaterial auf und schaffen so Platz für frisches, neues Material.

- Die Aufbau-Spezialisten (Osteoblasten): Sobald die Osteoklasten ihre Arbeit erledigt haben, rückt das Aufbauteam an. Die Osteoblasten füllen die entstandenen Lücken, indem sie eine neue, weiche Knochengrundsubstanz (das Osteoid) produzieren. Diese wird dann mit Kalzium und Phosphat mineralisiert und so richtig hart gemacht.

Dieser ständige Wechsel aus Ab- und Aufbau ist natürlich kein Zufall, sondern ein hochgradig regulierter Prozess. Er erlaubt es unseren Knochen, sich an veränderte Belastungen anzupassen. Fängt jemand mit Krafttraining an, wird der Knochen an den beanspruchten Stellen gezielt verstärkt. Bei längerer Inaktivität, wie bei Bettlägerigkeit, wird hingegen Knochensubstanz abgebaut. Es ist pure Effizienz.

Knochenumbau ist die biologische Antwort auf mechanischen Stress. Der Knochen wird dort stärker, wo er gebraucht wird, und spart Material, wo die Belastung gering ist. Dieses Prinzip ist auch der Grund, warum Astronauten im All ohne Schwerkraft an Knochendichte verlieren.

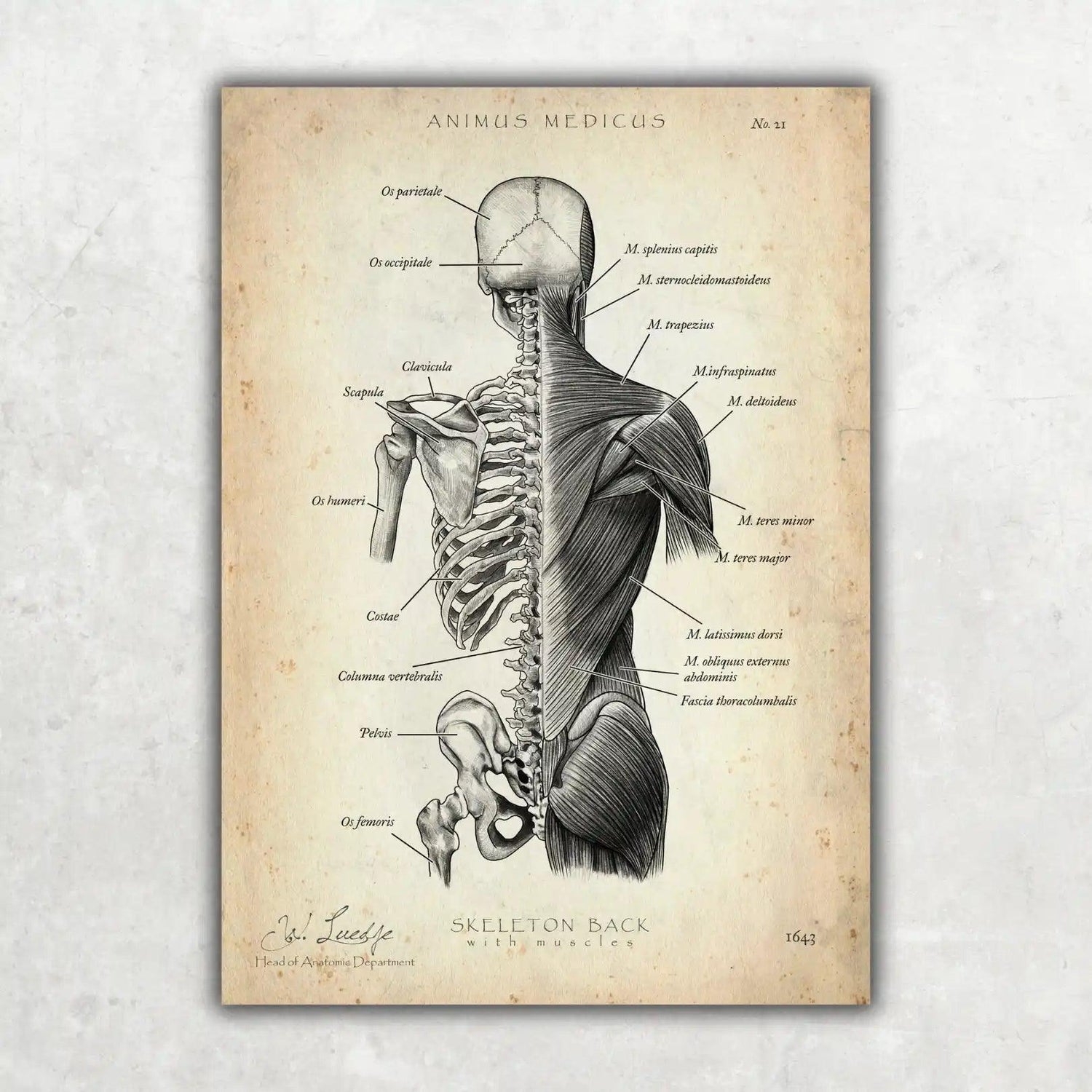

Diese Infografik zeigt schön die wesentlichen Schichten eines Knochens, die bei diesen Umbauprozessen eine zentrale Rolle spielen.

Man erkennt gut die schützende Außenhaut (Periost), die für Stabilität sorgende dichte Rinde (Kompakta) und die leichte, aber enorm belastbare Struktur des inneren Schwammwerks (Spongiosa).

Die Knochendichte im Wandel des Lebens

Das feine Gleichgewicht zwischen Knochenaufbau und -abbau verändert sich im Laufe unseres Lebens. Diese Balance ist absolut entscheidend für die Stärke und Gesundheit unserer Knochen.

Die folgende Tabelle gibt einen guten Überblick darüber, wie sich die Prozesse in den verschiedenen Lebensphasen verschieben.

Phasen der Knochenentwicklung im menschlichen Leben

Diese Tabelle zeigt die charakteristischen Prozesse der Knochenentwicklung und des Knochenstoffwechsels in verschiedenen Lebensphasen, von der Kindheit bis ins hohe Alter.

| Lebensphase | Dominanter Prozess | Hauptmerkmal | Wichtige Einflussfaktoren |

|---|---|---|---|

| Kindheit & Jugend (bis ca. 20 Jahre) | Längen- & Dickenwachstum | Schneller Aufbau von Knochenmasse und -größe. | Wachstumshormone, Kalzium, Vitamin D, Bewegung |

| Frühes Erwachsenenalter (ca. 20-30 Jahre) | Konsolidierung | Erreichen der maximalen Knochendichte ("Peak Bone Mass"). | Ernährung, körperliche Aktivität, Genetik |

| Mittleres Erwachsenenalter (ca. 30-50 Jahre) | Ausgeglichener Umbau | Aufbau und Abbau halten sich weitgehend die Waage. | Lebensstil, Hormonstatus (stabil) |

| Späteres Erwachsenenalter & Alter (ab ca. 50 Jahren) | Langsamer Abbau | Knochenabbau überwiegt allmählich den Aufbau. | Hormonelle Veränderungen (Menopause), reduzierte Nährstoffaufnahme |

Wie die Tabelle zeigt, überwiegt bis etwa zum 30. Lebensjahr der Knochenaufbau. In dieser Zeit erreichen wir unsere maximale Knochendichte, die sogenannte „Peak Bone Mass“. Danach kippt das Gleichgewicht ganz langsam. Der Abbauprozess durch die Osteoklasten wird über die Jahre schleichend etwas dominanter als der Aufbau durch die Osteoblasten.

Das führt zu einem natürlichen, langsamen Verlust an Knochenmasse im Alter. Faktoren wie Ernährung (genügend Kalzium und Vitamin D), Bewegung und der Hormonstatus (besonders Östrogen bei Frauen) haben einen gewaltigen Einfluss darauf, wie ausgeprägt dieser Verlust ausfällt. Eine hohe Peak Bone Mass in jungen Jahren ist wie ein gut gefülltes Knochenkonto – es bietet einen wichtigen Puffer für den späteren, unvermeidlichen Abbau und ist die beste Vorsorge gegen Erkrankungen wie Osteoporose. Dieses lebenslange Auf und Ab zu verstehen, ist ein Eckpfeiler, um die Anatomie menschlicher Knochen in ihrer Gesamtheit wirklich zu würdigen.

Was passiert, wenn Knochen krank werden?

Nachdem wir uns die beeindruckende Architektur unserer Knochen und ihre ständige Erneuerung angesehen haben, schlagen wir jetzt die Brücke zur klinischen Praxis. Was geschieht eigentlich, wenn dieses fein austarierte Gleichgewicht in der Anatomie menschlicher Knochen aus den Fugen gerät? Erkrankungen des Skeletts können unser Leben massiv beeinträchtigen – von leichten Einschränkungen in der Bewegung bis hin zu schweren Brüchen.

Ein gesundes Skelett ist ein echtes Wunderwerk, stabil und flexibel zugleich. Doch verschiedene Einflüsse wie das Alter, unsere Ernährung, der Hormonhaushalt oder auch genetische Faktoren können dieses Meisterwerk gefährden. Indem wir uns einige typische Krankheitsbilder anschauen, wird umso klarer, wie entscheidend die Pflege unserer Knochen für das gesamte Wohlbefinden ist.

Osteoporose: Der stille Dieb im Knochen

Die wohl bekannteste Knochenerkrankung ist die Osteoporose, die viele auch als Knochenschwund kennen. Stell dir die innere Struktur eines gesunden Knochens – die Spongiosa – wie ein dichtes und stabiles Fachwerk vor. Bei einer Osteoporose wird dieses Fachwerk langsam immer löchriger und poröser. Die Knochendichte nimmt ab, und die gesamte Mikroarchitektur des Knochens leidet.

Das Tückische an der Sache: Dieser Prozess verläuft oft völlig schleichend und unbemerkt, bis es plötzlich zu einem Knochenbruch kommt. Manchmal reicht schon ein kleiner Sturz oder eine ungeschickte Bewegung aus, um einen Wirbelkörper oder den Oberschenkelhals zu brechen.

In Deutschland leiden Schätzungen zufolge etwa 6 Millionen Menschen an Osteoporose, wobei Frauen rund fünfmal häufiger betroffen sind als Männer. Einer der Hauptgründe dafür ist der Abfall des Hormons Östrogen nach den Wechseljahren, der den Knochenabbau spürbar beschleunigt. Unsere Knochendichte erreicht ihren Höhepunkt übrigens um das 30. Lebensjahr – danach beginnen die Abbauprozesse langsam zu überwiegen. Mehr zu den Grundlagen des Skelettsystems findest du in diesem Übersichtsartikel von Kenhub.

Osteoporose ist kein unabwendbares Schicksal. Mit einem knochengesunden Lebensstil, der reich an Kalzium und Vitamin D ist und regelmäßige Bewegung einschließt, legen wir schon in jungen Jahren den Grundstein für ein starkes Skelett im Alter.

Wenn Knochen brechen: Der faszinierende Prozess der Heilung

Ein Knochenbruch ist natürlich eine ernste Verletzung, aber er offenbart auch die erstaunliche Fähigkeit unseres Körpers zur Selbstheilung. Die Frakturheilung ist ein komplexer biologischer Vorgang, der in mehreren klar definierten Phasen abläuft:

-

Entzündungsphase (Stunden bis Tage): Sofort nach dem Bruch bildet sich ein Bluterguss (Hämatom) um die Bruchstelle. Dieser liefert die ersten Entzündungs- und Wachstumsfaktoren und gibt damit das Startsignal für den Heilungsprozess.

-

Weiche Kallusbildung (Tage bis Wochen): Der Körper beginnt, ein erstes Gerüst aus Bindegewebe und Knorpel um die Bruchstelle zu bauen. Dieser sogenannte „weiche Kallus“ überbrückt den Spalt und schafft eine erste, noch recht instabile Verbindung.

-

Harte Kallusbildung (Wochen bis Monate): Nun wird der weiche Knorpelkallus Schritt für Schritt durch festeres Knochengewebe ersetzt. Osteoblasten sind hier die fleißigen Bauarbeiter und errichten ein unorganisiertes Knochengeflecht, das die Fraktur stabilisiert.

-

Knochenumbau (Monate bis Jahre): Im letzten Schritt wird der harte Kallus durch den uns schon bekannten Prozess des Remodelings langsam in stabilen, lamellaren Knochen umgebaut. Der Knochen findet so zu seiner ursprünglichen Form und Belastbarkeit zurück.

Weitere wichtige Knochenerkrankungen

Neben Osteoporose und Brüchen gibt es noch andere Krankheitsbilder, die unser Skelettsystem betreffen und zeigen, wie wichtig eine gesunde Knochenanatomie ist.

- Rachitis (bei Kindern) / Osteomalazie (bei Erwachsenen): Hierbei handelt es sich um eine Knochenerweichung, meist ausgelöst durch einen schweren Vitamin-D-Mangel. Vitamin D ist unverzichtbar, damit unser Körper Kalzium in die Knochen einlagern kann. Fehlt es, bleiben die Knochen weich und können sich mit der Zeit verformen.

- Arthrose: Obwohl es sich hierbei primär um eine Gelenkerkrankung handelt, ist die Anatomie menschlicher Knochen direkt mitbetroffen. Bei einer Arthrose nutzt sich der schützende Gelenkknorpel an den Knochenenden ab. Die Folge: Knochen reiben direkt aufeinander, was zu Schmerzen, Entzündungen und sogar knöchernen Verformungen führen kann.

Das Verständnis dieser Erkrankungen macht eines ganz deutlich: Die strukturelle Stärke unserer Knochen ist untrennbar mit ihrer biochemischen Versorgung und der mechanischen Belastung verbunden. Es zeigt uns, dass Vorbeugung und ein bewusster Lebensstil die besten Werkzeuge sind, um unser Skelett ein Leben lang stark und gesund zu halten.

Häufig gestellte Fragen zur Knochenanatomie

Die Welt der menschlichen Knochen ist unglaublich komplex und voller spannender Details. Zum Abschluss unserer kleinen Reise durch das Skelett wollen wir deshalb noch ein paar der häufigsten Fragen klären, die immer wieder auftauchen. Diese kurzen und knackigen Antworten sollen dir helfen, die wichtigsten Konzepte noch besser zu verankern und mit gängigen Mythen aufzuräumen.

Wir schauen uns an, warum Babys mit mehr Knochen starten als Erwachsene und klären ein für alle Mal, was wirklich die härteste Substanz in unserem Körper ist. So bekommst du schnell und auf den Punkt gebracht das Wissen, das du suchst.

Warum haben Babys mehr Knochen als Erwachsene?

Dass Babys mehr Knochen haben, ist ein bekannter Fakt – aber das „Warum“ dahinter ist wirklich genial. Neugeborene kommen mit ungefähr 300 Knochen zur Welt, die zum Großteil noch aus weichem Knorpel bestehen. Diese hohe Zahl ist ein cleverer Schachzug der Natur.

Diese Flexibilität ist überlebenswichtig: Sie erlaubt es dem kleinen Körper, sich durch den engen Geburtskanal zu zwängen und ermöglicht das explosionsartige Wachstum in den ersten Lebensmonaten.

Im Laufe der Kindheit und Jugend passiert dann etwas Faszinierendes: Viele dieser kleineren Knochen wachsen zusammen und verschmelzen zu größeren, stabileren Einheiten. Diesen Prozess nennt man Ossifikation, also Verknöcherung. Besonders gut sieht man das am Schädel, wo sich die Fontanellen schließen, oder am Becken, das aus mehreren Teilen zu einem einzigen Knochen fusioniert. Am Ende steht dann die bekannte Zahl von rund 206 Knochen beim Erwachsenen. Es ist also kein Verlust, sondern eine strategische Fusion für mehr Stabilität.

Die Knochenfusion ist ein perfektes Beispiel dafür, wie dynamisch unser Skelett ist. Es ist kein starres Gerüst, sondern ein System, das sich von Geburt an aktiv an die wachsenden Anforderungen des Lebens anpasst und seine Struktur clever optimiert.

Ist Knochen das härteste Material im Körper?

Obwohl unsere Knochen unglaublich stark und belastbar sind, geht der Titel für das härteste Material im menschlichen Körper an eine andere Substanz: den Zahnschmelz. Der Grund dafür liegt in ihrer völlig unterschiedlichen Zusammensetzung und Aufgabe.

Man kann sich Knochen wie Stahlbeton vorstellen. Sie bestehen aus einem flexiblen Gerüst aus Kollagenfasern, das mit harten Mineralien wie Kalziumphosphat verstärkt ist. Diese geniale Kombination macht sie stark genug, um unser Gewicht zu tragen, aber gleichzeitig elastisch genug, um Stöße abzufedern, ohne sofort zu brechen.

Der Zahnschmelz hingegen ist ein reiner Spezialist. Er besteht zu über 95 % aus Mineralien, hauptsächlich aus Hydroxylapatit. Das macht ihn extrem hart und abriebfest – perfekt, um unsere Zähne ein Leben lang beim Kauen zu schützen. Diese extreme Härte hat aber auch einen Preis: Zahnschmelz ist deutlich spröder als Knochen und kann sich nicht selbst heilen, wenn er einmal beschädigt ist.

Wie kann ich meine Knochengesundheit aktiv fördern?

Die gute Nachricht ist: Du hast es selbst in der Hand, deine Knochen ein Leben lang stark und gesund zu halten. Eine gute Strategie für stabile Knochen baut im Grunde auf drei Säulen auf.

-

Die richtige Ernährung: Achte darauf, genug Kalzium und Vitamin D zu dir zu nehmen. Kalzium ist der wichtigste Baustein für deine Knochen. Du findest es reichlich in Milchprodukten, aber auch in grünem Gemüse wie Brokkoli oder Grünkohl. Vitamin D ist der „Schlüssel“, der dem Körper hilft, das Kalzium überhaupt erst aufzunehmen und in die Knochen einzulagern. Unser Körper bildet es hauptsächlich selbst, wenn Sonnenlicht auf die Haut trifft.

-

Gezielte Bewegung: Knochen lieben Belastung! Sie werden stärker, wenn sie gefordert werden. Regelmäßige Aktivitäten, bei denen dein Körper sein eigenes Gewicht tragen muss, sind ideal. Dazu gehören zum Beispiel Joggen, Wandern, Tanzen oder auch Krafttraining. Jeder Schritt und jeder Sprung sendet ein Signal an deine Knochen, mehr Substanz aufzubauen, um der Belastung gewachsen zu sein.

-

Ein gesunder Lebensstil: Meide alles, was deinen Knochen schadet. Ganz oben auf der Liste stehen Rauchen und übermäßiger Alkoholkonsum. Beides kann den Knochenstoffwechsel empfindlich stören und den Abbau von Knochensubstanz beschleunigen.

Wenn du jetzt noch tiefer in die Materie eintauchen und dir komplexe anatomische Fakten leichter merken möchtest, können dir kreative Lernmethoden den Weg ebnen. Schau dir doch mal ein paar nützliche Eselsbrücken für die Anatomie der Knochen an, um dein Wissen spielerisch zu vertiefen.

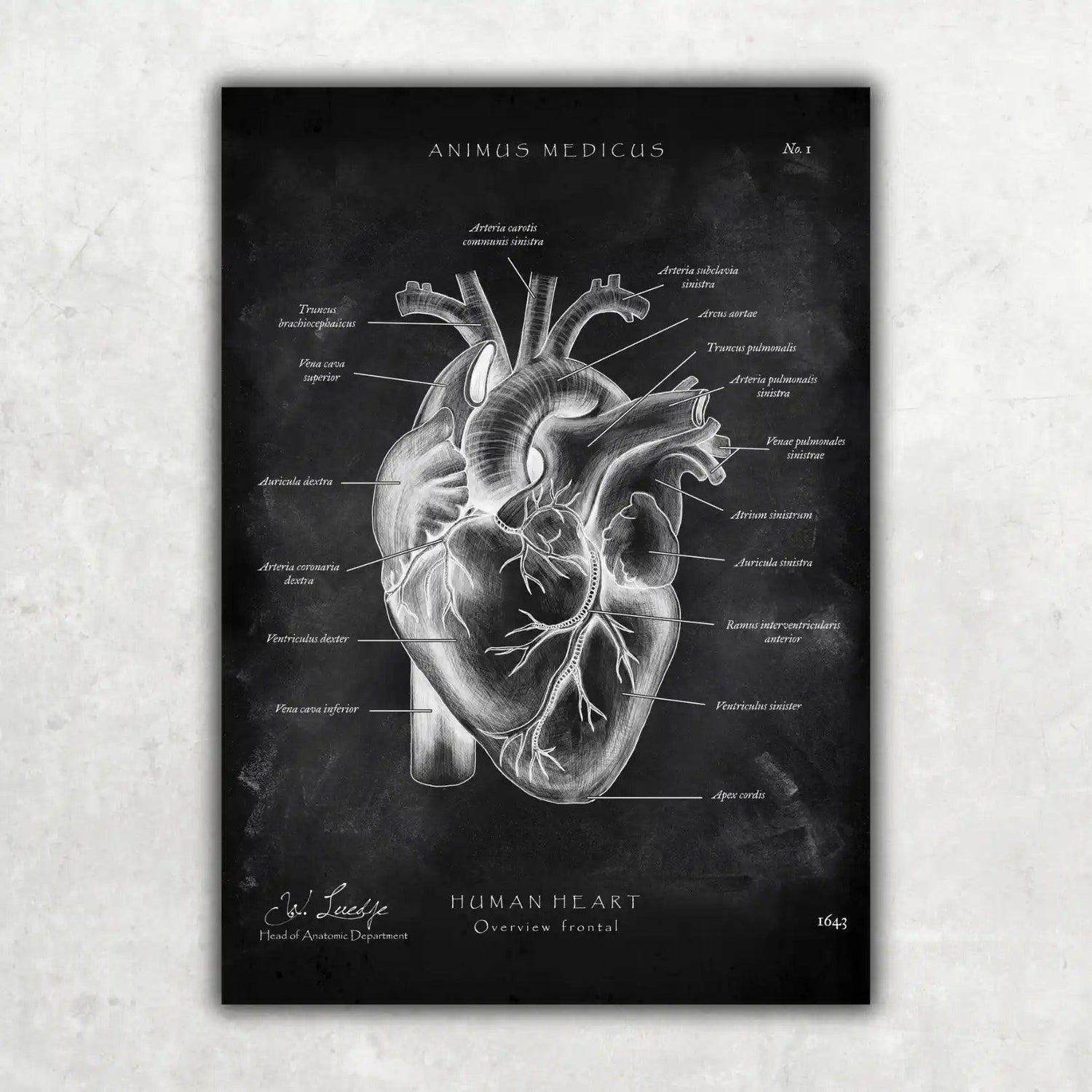

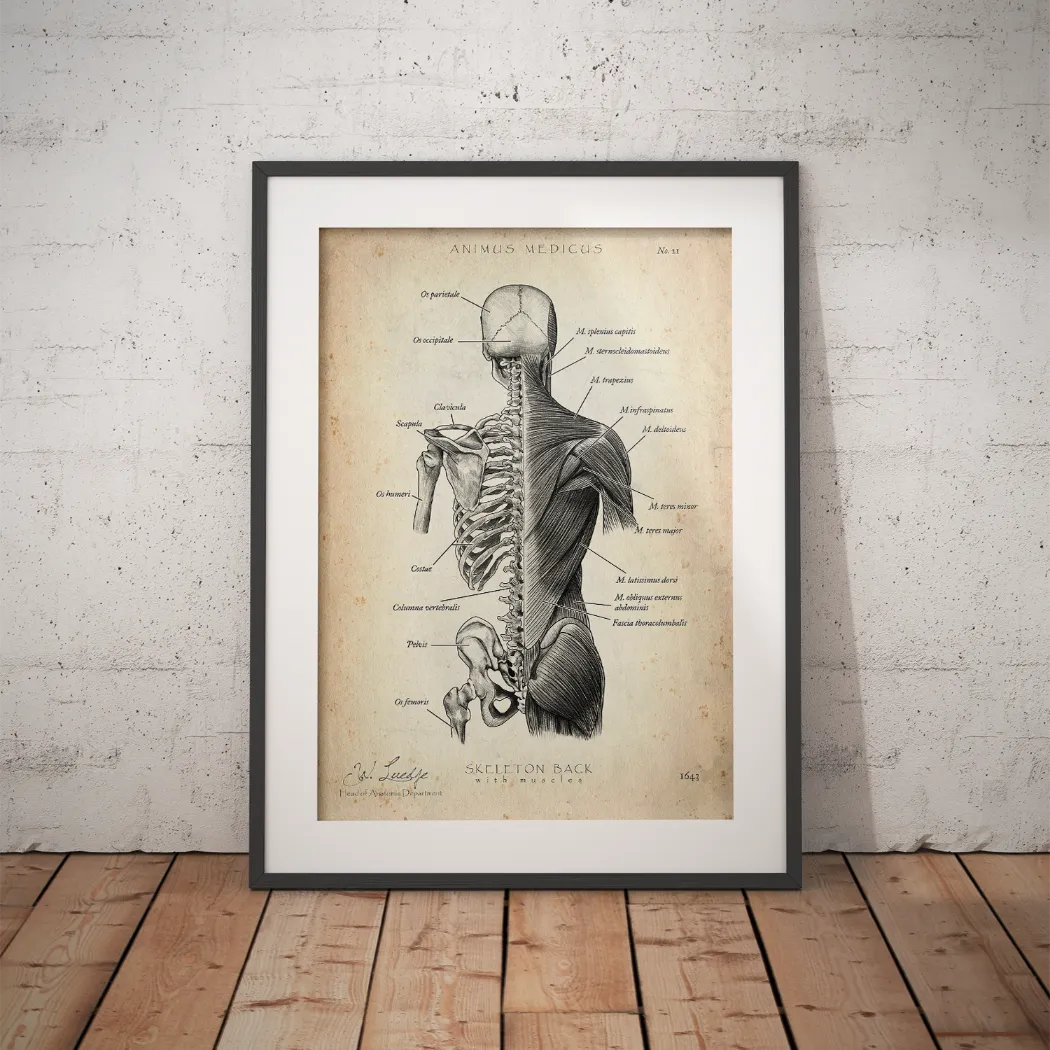

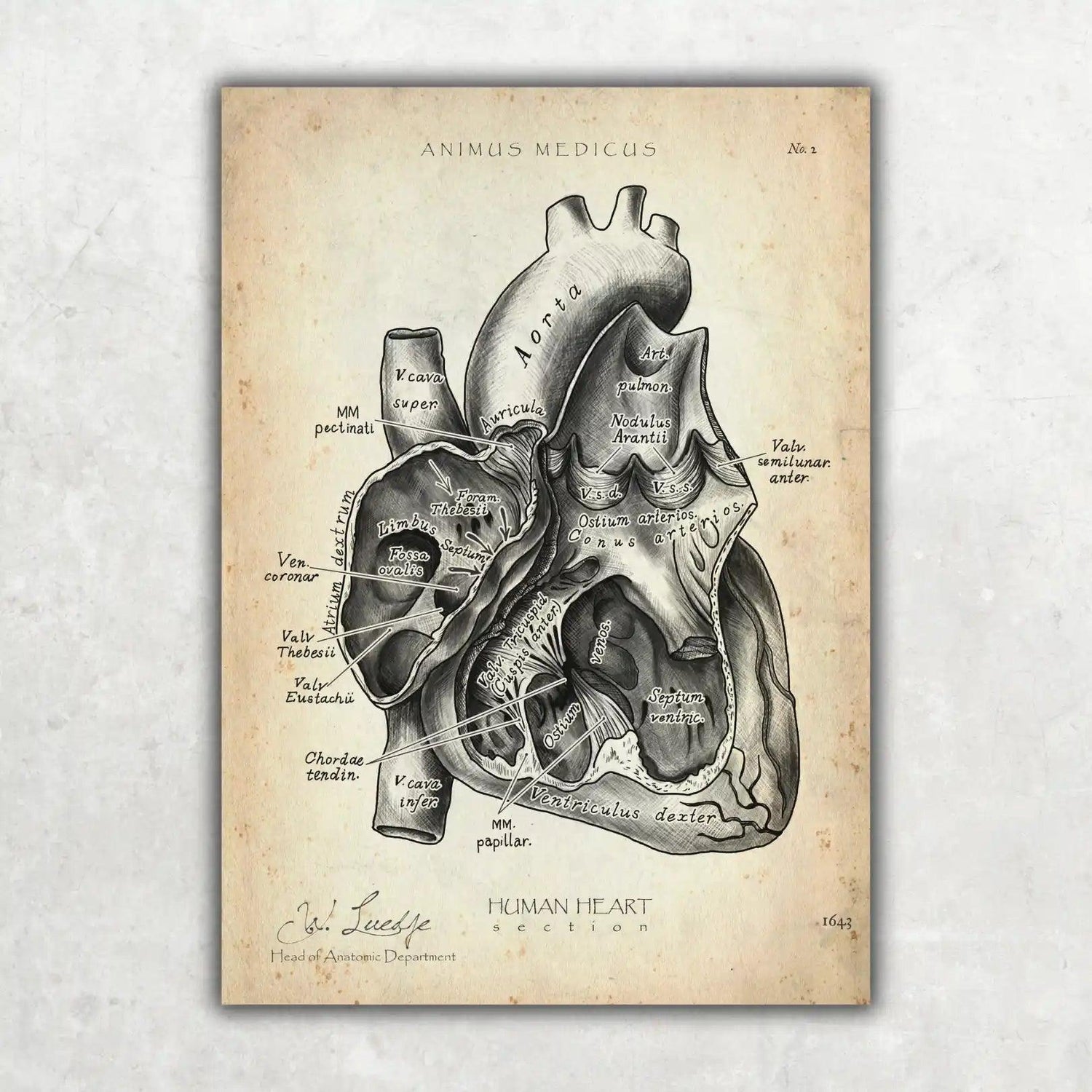

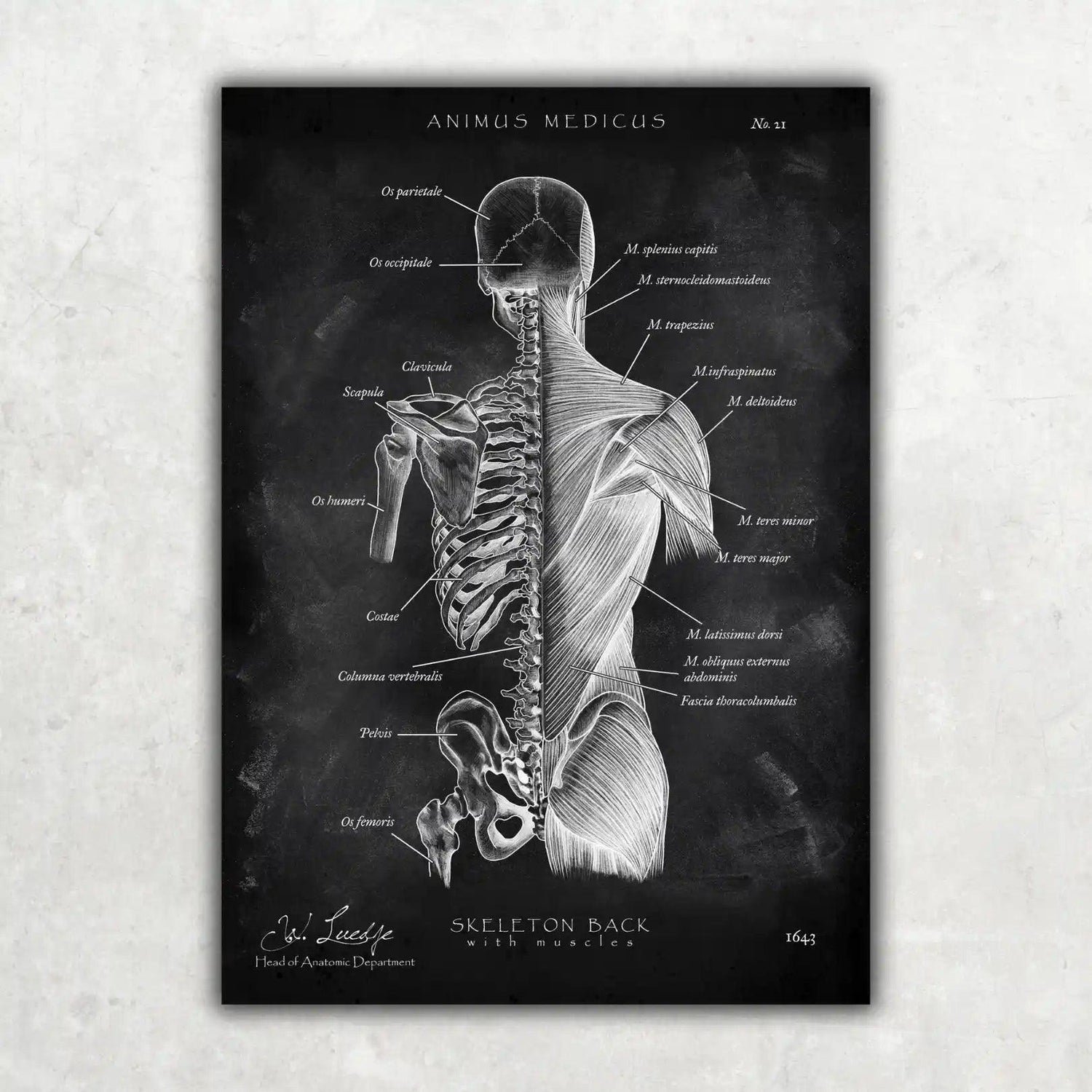

Bei Animus Medicus findest du eine exklusive Auswahl an hochwertigen Anatomiebildern im Vintage-Stil, die medizinisches Wissen und künstlerisches Design auf einzigartige Weise verbinden. Verschönere deine Lernumgebung oder Praxisräume mit unseren Postern und Accessoires. Entdecke jetzt die faszinierende Welt der Anatomie-Kunst auf animus-medicus.de.