Anatomie Knochen Mensch: Unser Guide zum menschlichen Skelett

Die Anatomie der Knochen des Menschen ist ein echtes Meisterwerk der Natur – ein lebendiges, dynamisches Gerüst aus über 200 Einzelteilen. Man stellt sich Knochen oft als starre, leblose Stützen vor, aber das Gegenteil ist der Fall. Dieses System verleiht uns nicht nur Form und Halt, sondern schützt auch unsere lebenswichtigen Organe und macht jede einzelne Bewegung erst möglich.

Eine Reise ins Innere: Das menschliche Skelett

Stell dir unser Skelett wie das Fundament und das tragende Gerüst eines beeindruckenden Gebäudes vor. Es ist die stabile Basis, die alles zusammenhält und uns bei jeder Aktion stützt – vom einfachen Aufstehen bis zum komplexen Sprung. Doch die Anatomie der Knochen des Menschen ist weitaus vielschichtiger, als es auf den ersten Blick scheint.

Jeder einzelne Knochen ist ein quicklebendiges Organ, komplett mit eigener Blutversorgung, Nervenbahnen und der faszinierenden Fähigkeit zur Selbstheilung. Diese dynamische Eigenschaft erlaubt es unserem Skelett, sich ständig an die Anforderungen des Lebens anzupassen. Regelmäßiger Sport zum Beispiel führt zu einer höheren Knochendichte, was das Gerüst widerstandsfähiger gegen Brüche macht.

Die zentralen Aufgaben unseres Knochengerüsts

Unser Skelett ist ein echter Alleskönner und erfüllt gleich mehrere überlebenswichtige Funktionen. Ohne dieses ausgeklügelte System wären wir buchstäblich form- und haltlos.

Hier sind seine wichtigsten Jobs im Überblick:

- Stützfunktion: Das Skelett bildet das stabile Grundgerüst des Körpers und gibt ihm seine unverkennbare Form.

- Schutzfunktion: Robuste Knochenstrukturen wie der Schädel oder der Brustkorb umhüllen empfindliche Organe wie das Gehirn, Herz und die Lunge und bewahren sie vor Verletzungen.

- Bewegungsfunktion: Die Knochen agieren als Hebel, die von den Muskeln bewegt werden. Gemeinsam mit Sehnen und Bändern bilden sie den aktiven Bewegungsapparat. Erfahre mehr darüber, wie das Zusammenspiel von Skelett und Muskeln im Detail funktioniert.

- Speicherfunktion: Unsere Knochen sind der größte Mineralienspeicher des Körpers, allen voran für Kalzium und Phosphat. Bei Bedarf gibt der Knochen diese wichtigen Stoffe wieder an den Kreislauf ab.

- Blutbildung (Hämatopoese): Tief im Inneren vieler Knochen sitzt das Knochenmark – die Fabrik, in der rote und weiße Blutkörperchen sowie Blutplättchen produziert werden.

Zahlen und Fakten, die beeindrucken

Das Skelett eines Erwachsenen setzt sich aus durchschnittlich 206 bis 212 Knochen zusammen, wobei die genaue Anzahl von Mensch zu Mensch leicht variieren kann. Babys kommen übrigens mit über 300, noch weicheren Knochen zur Welt, von denen viele im Laufe der Kindheit zusammenwachsen.

Dieses komplexe Gerüst ist nicht nur unglaublich stark, sondern auch erstaunlich leicht: Es macht nur etwa 10 bis 15 % unseres gesamten Körpergewichts aus.

Die Größenunterschiede sind enorm: Der Oberschenkelknochen (Femur) ist mit bis zu einem halben Meter der längste und stärkste Knochen. Im krassen Gegensatz dazu steht der winzige Steigbügel (Stapes) im Mittelohr – er ist mit wenigen Millimetern der kleinste Knochen im menschlichen Körper.

Dieser erste Überblick zeigt schon, wie komplex und multifunktional unsere Knochenanatomie ist. In den nächsten Abschnitten tauchen wir noch tiefer in die Materie ein und schauen uns den Aufbau einzelner Knochen, ihre Klassifikation und ihre spezifischen Rollen im Körper genauer an.

Der Aufbau eines einzelnen Knochens, Schicht für Schicht

Um die geniale Anatomie der Knochen des Menschen wirklich zu begreifen, müssen wir tiefer blicken – weg vom Skelett als Ganzes und ganz nah ran an die Struktur eines einzelnen Knochens. Jeder Knochen ist im Grunde ein hochspezialisiertes Organ, dessen einzelne Schichten perfekt aufeinander abgestimmt sind, um Stabilität, Versorgung und Wachstum zu sichern.

Stell dir einfach mal einen langen Röhrenknochen vor, wie den Oberschenkelknochen. Wenn wir uns von außen nach innen vorarbeiten, durchqueren wir mehrere Lagen, von denen jede ihre ganz eigene, entscheidende Rolle spielt.

Das Periost: Die schützende und nährende Außenhülle

Ganz außen finden wir die Knochenhaut, in der Fachsprache Periost genannt. Du kannst sie dir wie eine widerstandsfähige, schützende Membran vorstellen, die den gesamten Knochen umhüllt – eine Ausnahme bilden nur die Gelenkflächen, die von Knorpel bedeckt sind.

Diese dünne, aber zähe Hülle ist allerdings viel mehr als nur eine simple Verpackung. Sie ist durchzogen von Nerven und Blutgefäßen. Das macht den Knochen nicht nur schmerzempfindlich, sondern versorgt ihn gleichzeitig mit lebenswichtigen Nährstoffen und Sauerstoff.

Das Periost hat gleich mehrere zentrale Aufgaben:

- Ernährung: Feinste Blutgefäße dringen vom Periost tief in den Knochen ein und stellen so seine Versorgung sicher.

- Heilung: Bei einem Bruch werden spezielle Stammzellen in der Knochenhaut aktiv, um neues Gewebe zu bilden. Das ist der Grund für die erstaunliche Selbstheilungskraft von Knochen.

- Wachstum: In der Kindheit und Jugend ist das Periost maßgeblich für das Dickenwachstum des Knochens verantwortlich.

Ohne diese aktive Außenhülle wäre ein Knochen nur totes, starres Material. Das Periost macht ihn zu einem lebendigen, dynamischen Teil unseres Körpers.

Die Kortikalis: Das Fundament der Stabilität

Direkt unter der Knochenhaut liegt die Kortikalis (oder auch Kompakta). Diese Schicht ist das, was wir uns typischerweise unter einem Knochen vorstellen: extrem hart, dicht und stabil. Sie bildet die dicke Rinde des Knochenschafts und verleiht ihm seine enorme Widerstandsfähigkeit gegenüber Druck und Biegung.

Die Kortikalis macht ungefähr 80 % der gesamten Knochenmasse im menschlichen Körper aus. Ihre Dichte ist beeindruckend, fast wie Stahlbeton, dabei aber deutlich leichter und flexibler.

Ihre beeindruckende Stärke verdankt die Kompakta ihrer mikroskopischen Architektur. Sie besteht aus dicht gepackten, zylindrischen Einheiten, den Osteonen, die wie die Fasern in einem Stahlseil angeordnet sind. Diese clevere Struktur macht den Knochen unglaublich belastbar, ohne ihn spröde werden zu lassen.

Die Kortikalis ist das tragende Element des Knochens. Ihre Dichte und ihr Aufbau sind der Hauptgrund, warum unser Skelett den täglichen Belastungen wie Laufen, Springen oder Heben standhalten kann.

Wenn du noch tiefer in die Materie eintauchen möchtest, findest du in unserem Artikel „Woraus bestehen Knochen“ weiterführende Informationen zur genauen Zusammensetzung.

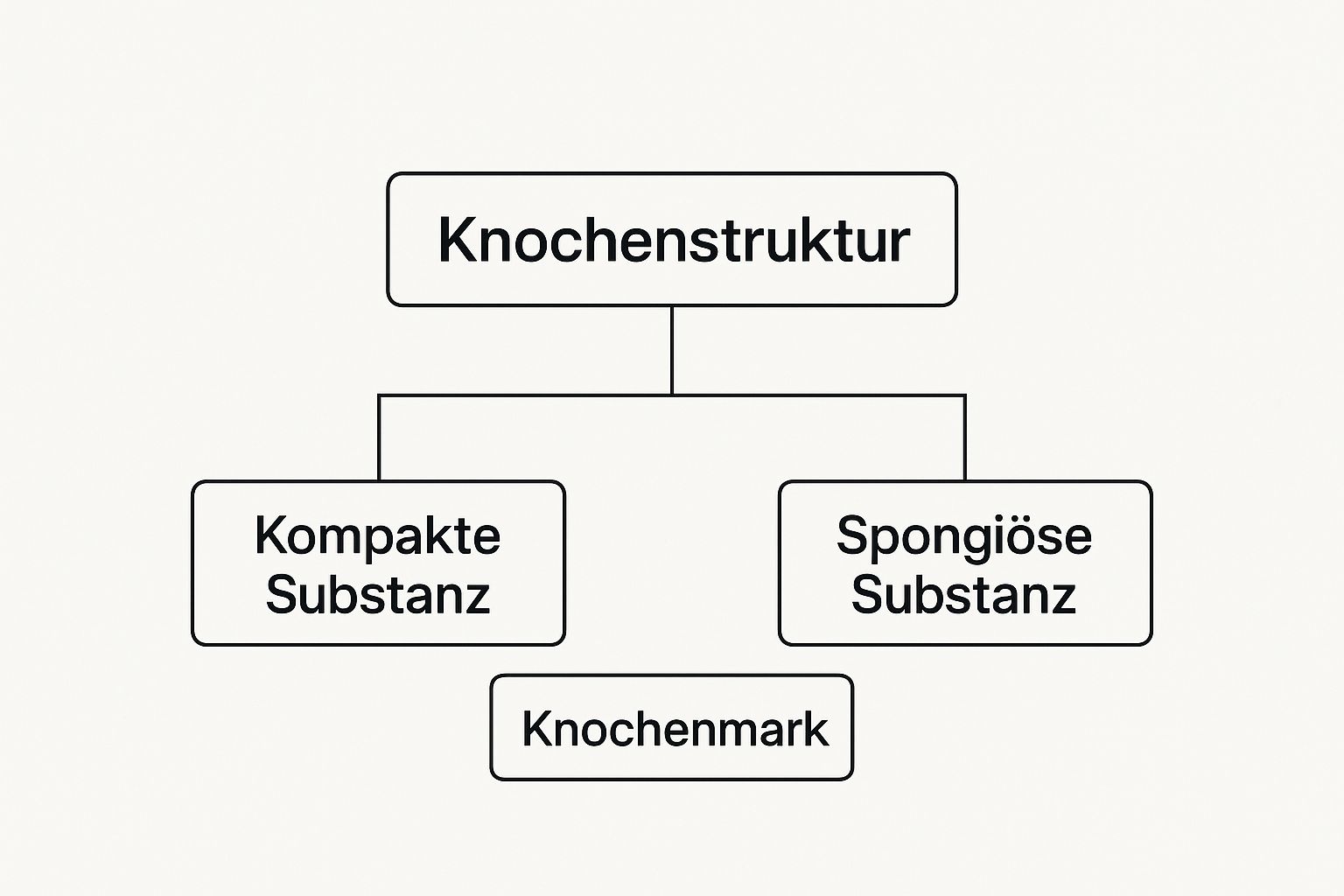

Die Spongiosa: Das leichte Innengerüst

Wagen wir uns noch weiter ins Innere des Knochens vor, stoßen wir vor allem an den Knochenenden auf die Spongiosa. Der Name kommt vom lateinischen Wort für „Schwamm“ und beschreibt ihre Struktur perfekt. Sie besteht aus einem feinen Netzwerk von Knochenbälkchen, den sogenannten Trabekeln, die ein dreidimensionales, schwammartiges Gerüst bilden.

Diese Bauweise ist ein wahrer Geniestreich der Natur. Die Spongiosa macht den Knochen von innen heraus leicht, ohne ihm seine Stabilität zu rauben. Die Trabekel sind dabei keineswegs zufällig angeordnet, sondern folgen exakt den Hauptbelastungslinien – ganz ähnlich wie die Streben in einem Fachwerkhaus.

Diese intelligente Leichtbauweise hat entscheidende Vorteile:

- Gewichtsreduktion: Wären unsere Knochen massiv, wären sie extrem schwer und würden jede Bewegung zur Qual machen.

- Stoßdämpfung: Die schwammartige Struktur federt einwirkende Kräfte ab und verteilt sie auf eine größere Fläche.

- Raum für Knochenmark: In den unzähligen Hohlräumen der Spongiosa ist das Knochenmark eingebettet.

Das Knochenmark: Die Fabrik des Lebens

Im Innersten des Knochens, sicher geschützt von Spongiosa und Kortikalis, liegt die Markhöhle, die mit Knochenmark gefüllt ist. Hier läuft einer der wichtigsten Prozesse unseres Körpers ab: die Blutbildung, auch Hämatopoese genannt.

Dabei unterscheidet man zwei Arten von Knochenmark. Das rote Knochenmark ist die aktive Produktionsstätte für rote Blutkörperchen (Sauerstofftransport), weiße Blutkörperchen (Immunabwehr) und Blutplättchen (Gerinnung). Bei Kindern ist es noch in fast allen Knochen zu finden, bei Erwachsenen konzentriert es sich dann auf die platten Knochen wie Becken, Brustbein und Rippen.

Das gelbe Knochenmark hingegen besteht hauptsächlich aus Fettzellen und dient als eine Art Speicher. Mit zunehmendem Alter wandelt sich ein Großteil des roten Knochenmarks in gelbes um.

Wie Knochen nach ihrer Form klassifiziert werden

In der faszinierenden Anatomie der Knochen des Menschen gleicht kein Knochen dem anderen. Jeder einzelne ist ein maßgeschneidertes Werkzeug, dessen Form perfekt auf seine Funktion zugeschnitten ist. Um in diese Vielfalt etwas Ordnung zu bringen, haben Anatomen ein einfaches System entwickelt: die Klassifizierung nach der äußeren Gestalt. Dieses System hilft uns zu verstehen, warum ein Oberschenkelknochen so völlig anders aussieht als etwa ein kleiner Wirbel.

Die Form eines Knochens ist also kein Zufall, sondern das direkte Ergebnis der evolutionären Anforderungen. Man kann sich das wie einen Werkzeugkasten vorstellen: Für jede Aufgabe – ob Hebel, Schutzschild oder Stoßdämpfer – hat die Natur die optimale Form entwickelt. Wenn wir diese Kategorien kennen, entschlüsseln wir die genialen Bauprinzipien unseres gesamten Skelettsystems.

Ossa longa – Die langen Röhrenknochen

Die bekanntesten Vertreter in diesem System sind die langen Knochen, auch Ossa longa genannt. Wie ihr Name schon verrät, sind sie deutlich länger als breit und fungieren als die primären Hebel unseres Körpers. Sie sind das Fundament für alle großen, kraftvollen Bewegungen.

Denk nur mal an den Oberschenkelknochen (Femur) oder den Oberarmknochen (Humerus). Ihr Aufbau ist genial einfach und effektiv: ein langer, hohler Schaft (die Diaphyse) aus superdichtem Knochen und zwei verdickte Enden (die Epiphysen) aus einem schwammartigen Material. Diese Konstruktion macht sie extrem stabil und trotzdem leicht genug für schnelle Bewegungen. Sie sind die tragenden Säulen unserer Arme und Beine.

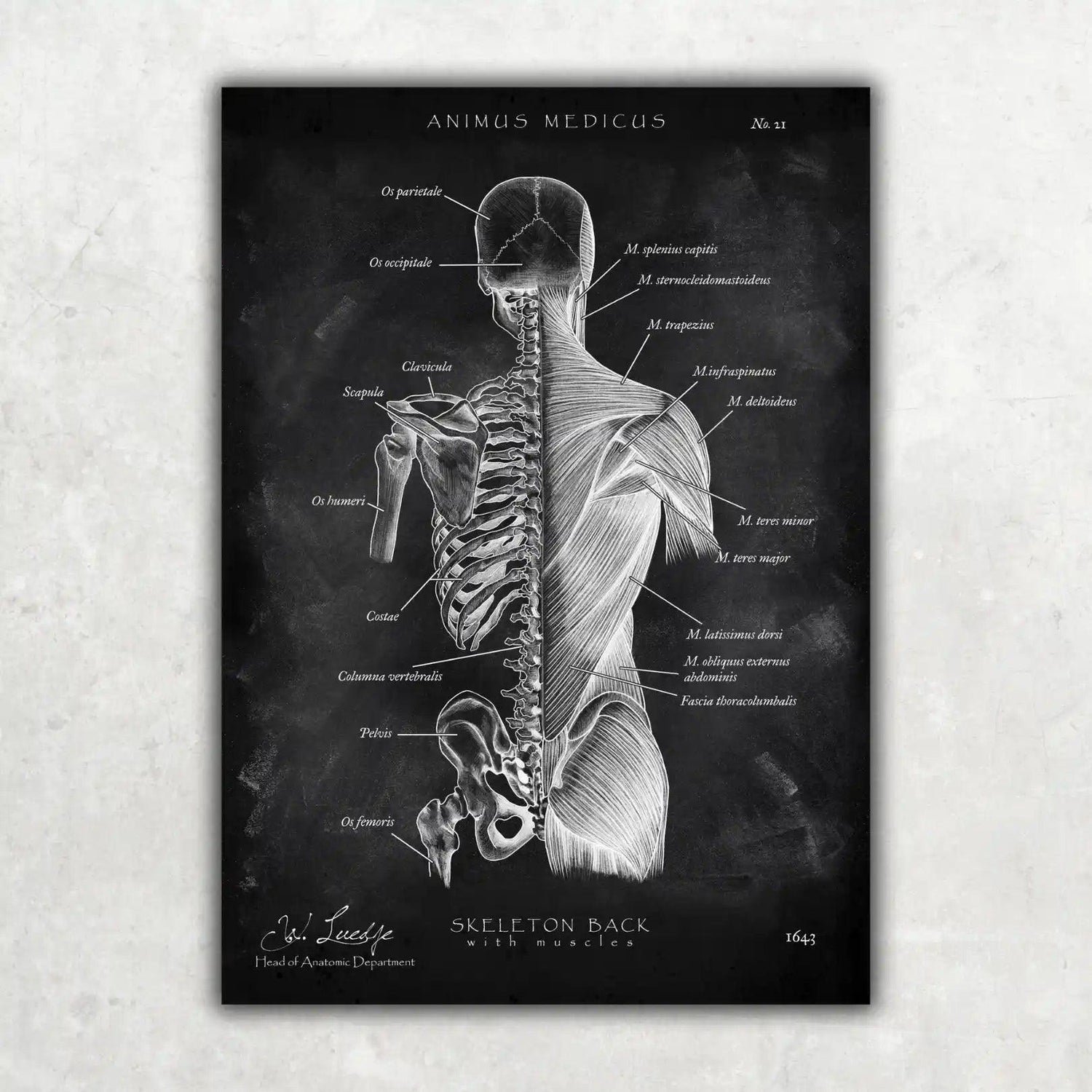

Dieses Schaubild zeigt sehr schön den grundlegenden Aufbau eines langen Knochens.

Man erkennt sofort, wie die robuste äußere Schicht (Kompakta) das leichtere, schwammartige Innere (Spongiosa) schützend umschließt. Und genau dort, im Inneren, liegt das lebenswichtige Knochenmark sicher verborgen.

Ossa brevia – Die kurzen Knochen

Das genaue Gegenteil der langen Hebelarme sind die kurzen Knochen, die Ossa brevia. Sie sind meist würfel- oder quaderförmig, also ungefähr so lang wie breit. Man findet sie überall dort, wo Stabilität und feine, kontrollierte Bewegungen wichtiger sind als eine große Reichweite.

Ein perfektes Beispiel dafür sind die Handwurzel- und Fußwurzelknochen. Diese kleinen Knochen liegen eng beieinander und bilden eine stabile, aber dennoch flexible Basis für Hand und Fuß. Ihre clevere Anordnung erlaubt es ihnen, Druckkräfte optimal zu verteilen und wie kompakte Stoßdämpfer zu wirken – unerlässlich beim Gehen, Laufen und Greifen.

Ossa plana – Die platten Knochen

Als Nächstes haben wir die platten Knochen, die Ossa plana. Ihre Hauptaufgabe ist ganz klar der Schutz. Sie sind dünn, oft leicht gekrümmt und wirken wie natürliche Schutzschilde für die empfindlichen Organe, die darunter liegen. Die besten Beispiele sind die Knochen des Schädeldachs, die unser Gehirn umhüllen, oder das Brustbein (Sternum) und die Rippen, die Herz und Lunge abschirmen.

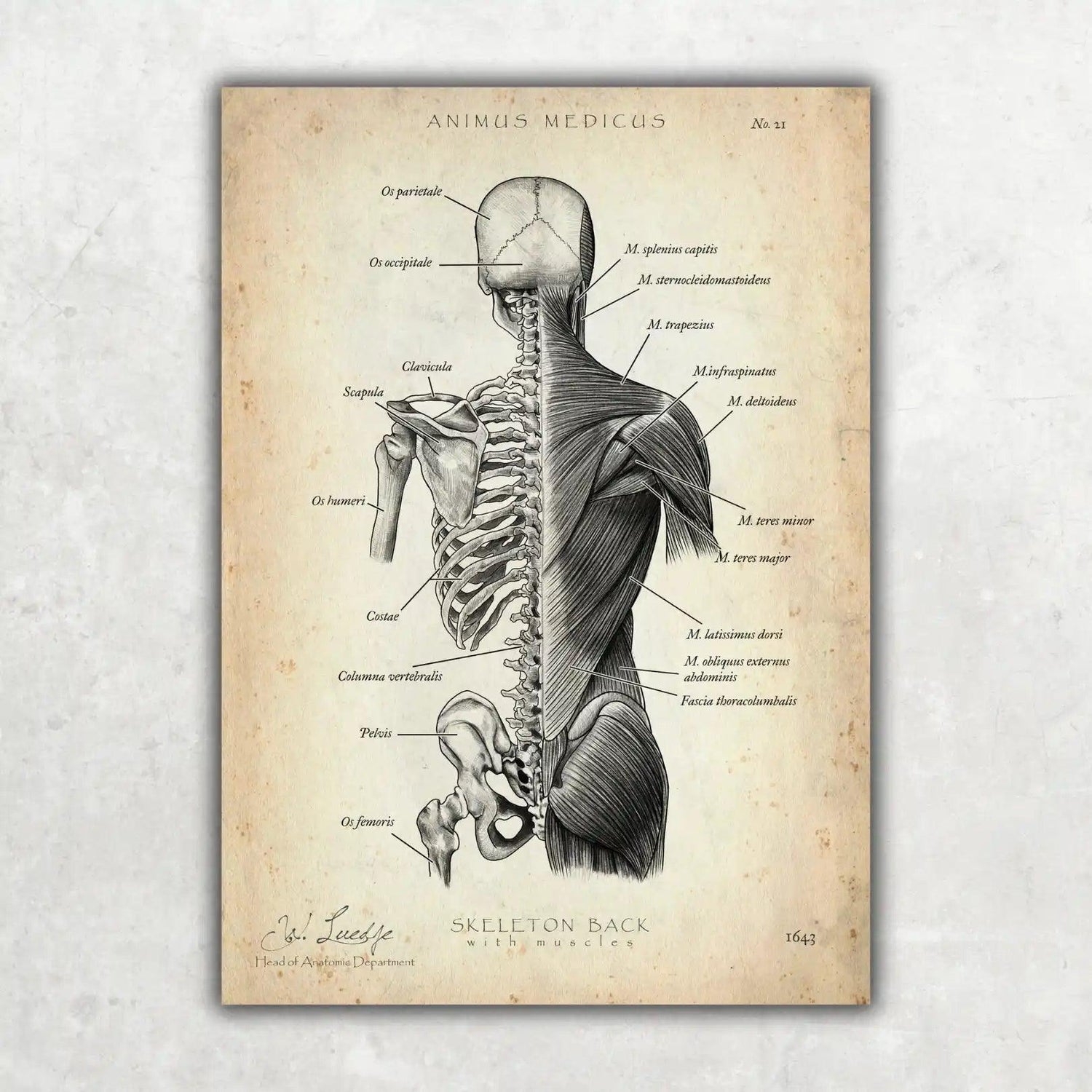

Ihre Struktur erinnert an ein Sandwich: Zwei dünne Schichten aus kompaktem Knochen umschließen eine mittlere Schicht aus Spongiosa. Das macht sie erstaunlich widerstandsfähig gegen Stöße. Gleichzeitig bieten ihre großen Oberflächen, wie beim Schulterblatt (Scapula), ideale Ansatzpunkte für kräftige Muskeln.

Ossa irregularia – Die unregelmäßigen Knochen

Und dann gibt es noch eine Kategorie für all die Knochen, die sich einfach in keine andere Schublade stecken lassen: die unregelmäßigen Knochen oder Ossa irregularia. Ihre Formen sind oft bizarr und hochspezialisiert, weil sie meist mehrere anspruchsvolle Aufgaben gleichzeitig erledigen müssen.

Die Wirbel unserer Wirbelsäule sind das Paradebeispiel für unregelmäßige Knochen. Ihr komplexer Aufbau mit Wirbelkörper, Bogen und diversen Fortsätzen stützt den gesamten Körper, schützt das empfindliche Rückenmark und bietet gleichzeitig unzähligen Muskeln und Bändern einen Ansatzpunkt. Ein echtes Multitalent.

Auch viele Gesichtsknochen oder das Becken gehören in diese Gruppe. Ihre komplizierte Architektur zeigt eindrucksvoll, wie die Anatomie der Knochen des Menschen Form und Funktion auf perfekte Weise miteinander verbindet. Jede noch so kleine Erhebung und jede Vertiefung hat einen ganz bestimmten Zweck und trägt zur unglaublichen Leistungsfähigkeit unseres Skeletts bei.

Übersicht der Knochentypen im menschlichen Skelett

Um diese Vielfalt noch einmal übersichtlich darzustellen, haben wir eine kleine Tabelle für dich zusammengestellt. Sie fasst die verschiedenen Knochentypen, ihre Hauptaufgaben und typische Beispiele zusammen.

| Knochentyp | Hauptfunktion | Beispiele im menschlichen Körper |

|---|---|---|

| Lange Knochen (Ossa longa) | Hebelwirkung für Bewegung, Stabilität | Oberschenkelknochen (Femur), Oberarmknochen (Humerus), Fingerknochen |

| Kurze Knochen (Ossa brevia) | Stabilität, feine Bewegungen, Stoßdämpfung | Handwurzelknochen, Fußwurzelknochen |

| Platte Knochen (Ossa plana) | Schutz von Organen, Ansatzfläche für Muskeln | Schädelknochen, Brustbein (Sternum), Rippen, Schulterblatt (Scapula) |

| Unregelmäßige Knochen (Ossa irregularia) | Vielfältige, spezialisierte Funktionen (Stütz, Schutz) | Wirbel der Wirbelsäule, Beckenknochen, einige Gesichtsknochen |

Diese Klassifizierung ist ein fantastisches Werkzeug, um die Logik hinter dem Aufbau unseres Skeletts zu verstehen. Sie zeigt, dass in der Anatomie nichts dem Zufall überlassen wird und jede Form einem klaren Plan folgt.

Die wichtigsten Knochen des menschlichen Körpers

Jetzt, wo wir die verschiedenen Knochentypen auseinanderhalten können, wird es Zeit für eine kleine Entdeckungsreise durch das menschliche Skelett. Wir nehmen die wichtigsten Knochen und Knochengruppen genauer unter die Lupe, um ihre spezifischen Rollen in der komplexen Anatomie der Knochen des Menschen zu verstehen. Sieh es einfach als einen geführten Spaziergang von Kopf bis Fuß durch dein eigenes inneres Gerüst.

Du wirst sehen: Jede Region unseres Skeletts ist einzigartig geformt, um ihre Aufgaben perfekt zu erfüllen – sei es der Schutz empfindlicher Organe, die Ermöglichung filigranster Bewegungen oder das Tragen unseres gesamten Körpergewichts.

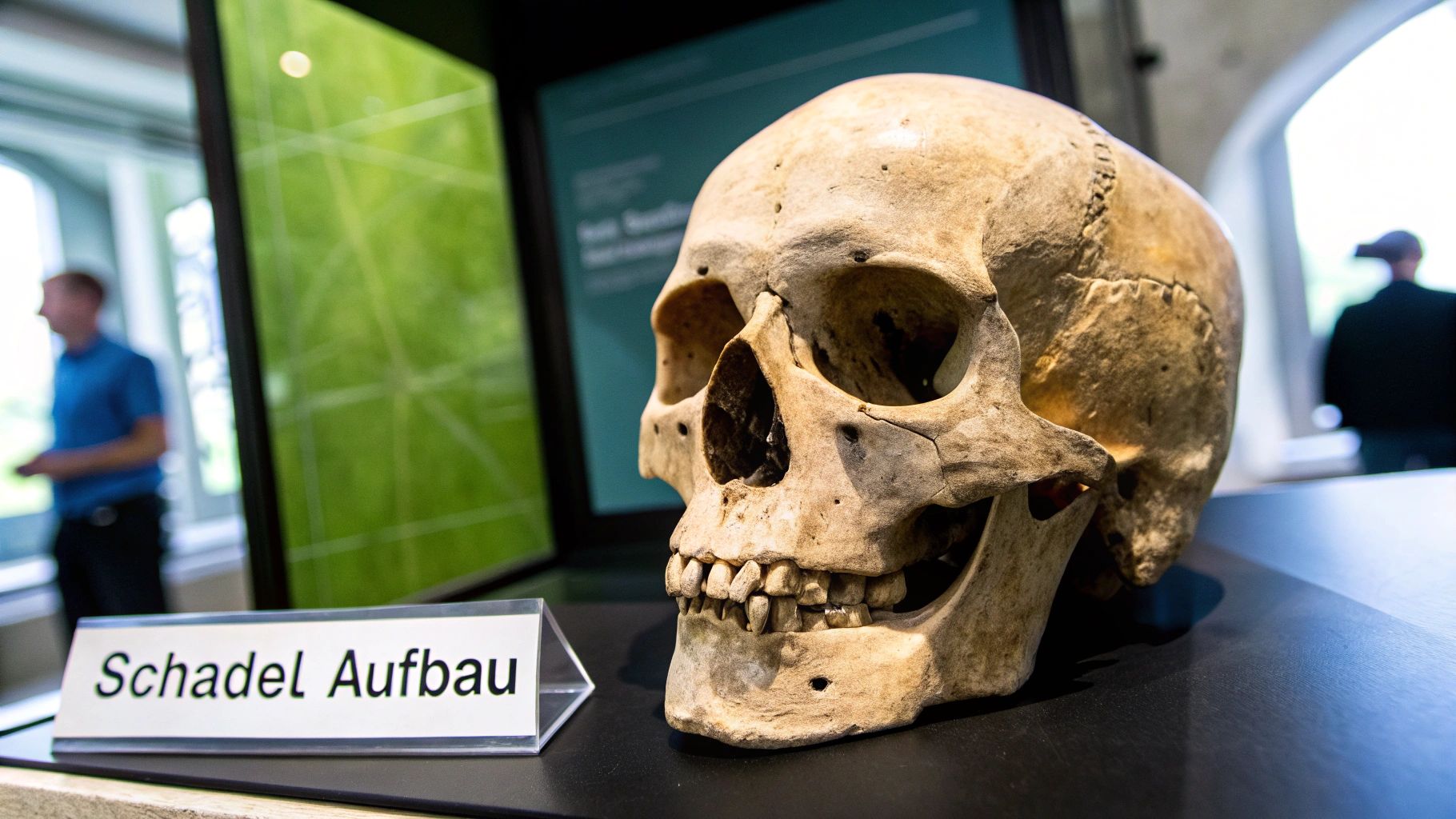

Der Schädel – Unsere schützende Kapsel

Fangen wir ganz oben an, bei unserem Schädel (Cranium). Der ist weit mehr als nur ein einzelner Knochen. Vielmehr ist er eine hochkomplexe Struktur aus 22 bis 30 Einzelknochen, die größtenteils durch feste Knochennähte (Suturen) unbeweglich miteinander verbunden sind. Seine Hauptaufgabe ist unmissverständlich: der Schutz unseres wertvollsten Organs, des Gehirns.

Die platten Knochen des Schädeldachs formen eine stabile, gewölbte Kapsel, die Stöße und Schläge abfedert wie ein Helm von innen. Der Gesichtsschädel wiederum gibt uns nicht nur unser Aussehen, sondern beherbergt auch wichtige Sinnesorgane wie Augen und Nase.

Der einzige wirklich bewegliche Knochen des Schädels ist der Unterkiefer (Mandibula). Ohne diese Beweglichkeit könnten wir weder kauen noch sprechen oder richtig atmen – ziemlich entscheidend, oder?

Wenn dich dieser faszinierende Bereich neugierig gemacht hat, schau doch mal in unseren detaillierten Beitrag über die einzelnen Knochen am Schädel rein. Dort gehen wir noch tiefer ins Detail.

Wirbelsäule und Brustkorb – Die zentrale Achse

Direkt unter dem Schädel beginnt unsere zentrale Stützachse: die Wirbelsäule (Columna vertebralis). Sie besteht aus 33 bis 34 Wirbeln, die wie Perlen auf einer Schnur aufgereiht und durch flexible Bandscheiben voneinander getrennt sind. Diese geniale Konstruktion schenkt uns gleichzeitig Stabilität und eine erstaunliche Beweglichkeit.

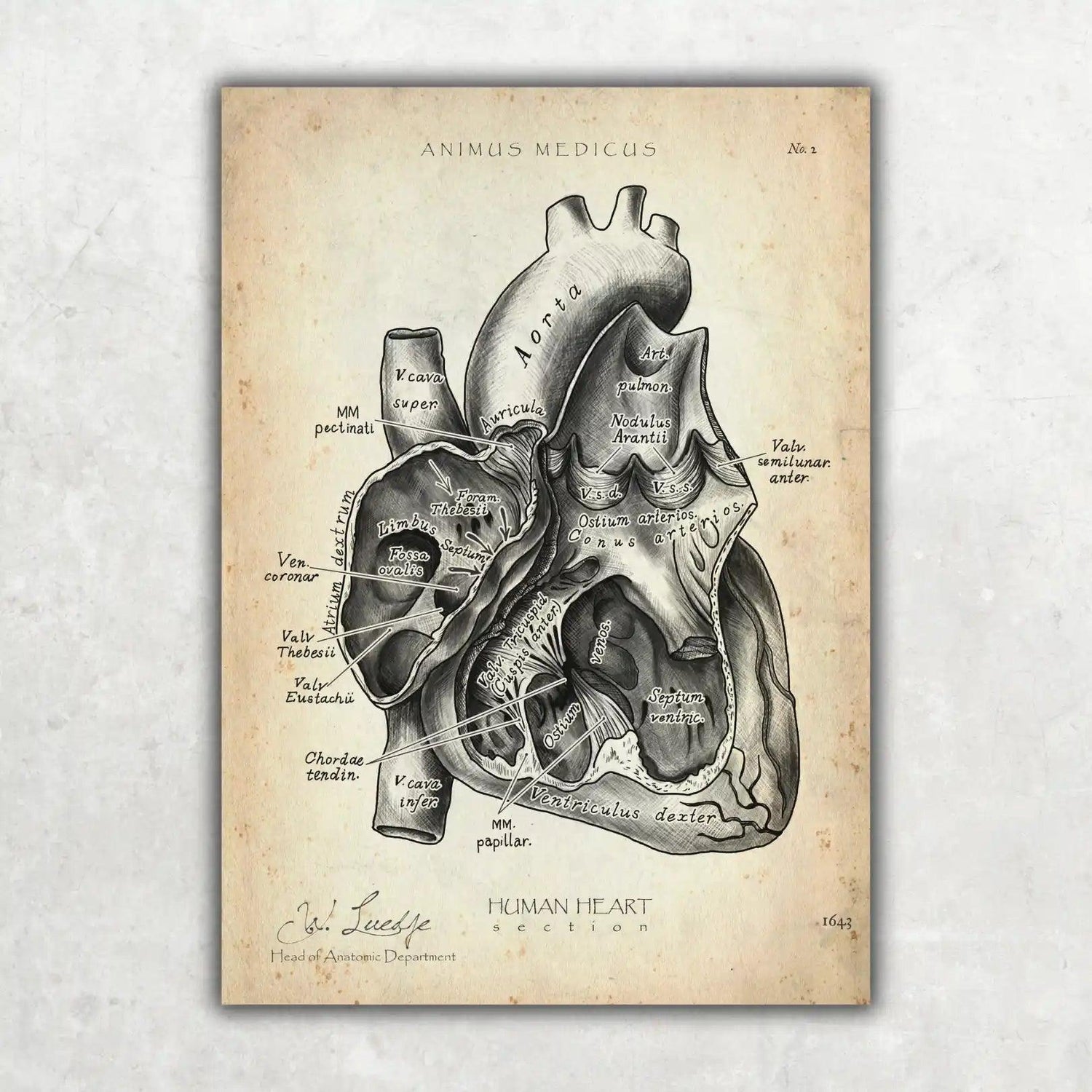

Aber die Wirbelsäule kann noch mehr. Sie umhüllt und schützt das Rückenmark, unsere Datenautobahn zwischen Gehirn und Körper. Zusammen mit den Rippen und dem Brustbein bildet sie den Brustkorb (Thorax).

Der Brustkorb wiederum ist ein cleverer Schutzkäfig für Herz und Lunge. Die 12 Rippenpaare sind flexibel mit der Wirbelsäule verbunden, was die Atembewegung erst möglich macht, bei der sich der Brustkorb hebt und senkt.

Die Knochen der oberen Gliedmaßen

Unsere Arme und Hände sind wahre Meisterwerke der Feinmotorik. Ihre knöcherne Struktur ist perfekt darauf ausgelegt, eine riesige Reichweite und unglaublich präzise Kontrolle zu ermöglichen.

Die wichtigsten Knochen der oberen Extremitäten sind:

- Schlüsselbein (Clavicula): Die Verbindung zwischen Schultergürtel und Brustbein.

- Schulterblatt (Scapula): Ein platter, dreieckiger Knochen, der die Basis für jede Armbewegung bildet.

- Oberarmknochen (Humerus): Der längste Knochen des Arms, reicht von der Schulter bis zum Ellenbogen.

- Elle (Ulna) und Speiche (Radius): Zwei parallel liegende Knochen im Unterarm, die uns erlauben, die Hand zu drehen.

- Handknochen: Eine komplexe Ansammlung aus 27 Einzelknochen (Handwurzel-, Mittelhand- und Fingerknochen), die uns unsere außergewöhnliche Geschicklichkeit verleihen.

Das Becken und die unteren Gliedmaßen

Das Becken (Pelvis) ist der massive Knochenring, der die Wirbelsäule mit den Beinen verbindet. Es trägt die gesamte Last des Oberkörpers und schützt gleichzeitig die Organe im unteren Bauchraum. Seine stabile, schüsselförmige Struktur ist das Fundament für unseren aufrechten Gang.

Unsere Beine sind darauf spezialisiert, uns zu tragen und von A nach B zu bringen. Kein Wunder also, dass sie die längsten und stärksten Knochen des gesamten Körpers beherbergen.

- Oberschenkelknochen (Femur): Er ist der längste, schwerste und stärkste Knochen im ganzen Skelett. Er allein kann eine enorme Druckbelastung aushalten.

- Kniescheibe (Patella): Ein kleiner, scheibenförmiger Knochen, der das Kniegelenk schützt und die Hebelwirkung des Oberschenkelmuskels verbessert.

- Schienbein (Tibia) und Wadenbein (Fibula): Die beiden Knochen des Unterschenkels. Das Schienbein trägt dabei den Löwenanteil des Gewichts.

- Fußknochen: Ganz ähnlich wie die Hand ist auch der Fuß eine komplexe Einheit. Er besteht aus 26 Knochen, die zusammen Fußwurzel, Mittelfuß und Zehen bilden.

Die Knochen des Fußes sind so clever angeordnet, dass sie ein federndes Gewölbe bilden. Diese Architektur ist entscheidend, um beim Gehen Stöße abzufangen und unser Körpergewicht effizient zu verteilen.

Jeder einzelne dieser Knochen, vom winzigen Fingerglied bis zum massiven Oberschenkelknochen, spielt eine unersetzliche Rolle. Ihr perfektes Zusammenspiel ist die Grundlage für jede unserer Bewegungen und ein beeindruckendes Zeugnis der Effizienz in der Anatomie der Knochen des Menschen.

Wie du deine Knochen gesund und stark hältst

Die beeindruckende Anatomie der Knochen des Menschen zu kennen, ist eine Sache. Sie aber aktiv zu pflegen und zu schützen, ist eine ganz andere. Starke Knochen sind kein Zufall, sondern das Ergebnis eines bewussten Lebensstils. Stell dir dein Skelett nicht als starres Gerüst vor, sondern als lebendiges Gewebe, das auf Pflege und die richtigen Impulse reagiert – und das ein Leben lang.

Ähnlich wie ein Muskel, der durch Training kräftiger wird, passt sich auch dein Knochen an Belastungen an. Gibst du ihm die richtigen Bausteine und die passenden Trainingsreize, dankt er es dir mit einer höheren Dichte und Stabilität. Wenn du ihn aber vernachlässigst, kann er an Substanz verlieren und wird anfälliger für Brüche.

Die Superstars der Knochenernährung

Wenn deine Knochen ein Gebäude wären, dann sind Kalzium und Vitamin D die entscheidenden Baumaterialien. Ohne sie ist ein stabiles Fundament undenkbar.

Kalzium ist der mineralische Hauptbestandteil, der dem Knochen seine Härte und Dichte gibt. Unglaubliche 99 % des gesamten Kalziums im Körper sind in den Knochen und Zähnen gespeichert.

Vitamin D agiert dabei wie ein cleverer Bauleiter. Es sorgt dafür, dass das Kalzium aus dem Darm überhaupt erst ins Blut gelangt und von dort in die Knochenmatrix eingebaut werden kann. Ohne Vitamin D würde ein Großteil des wertvollen Kalziums ungenutzt wieder ausgeschieden werden.

Gute Quellen für diese Knochen-Helden findest du hier:

- Für Kalzium: Milchprodukte, grünes Gemüse wie Grünkohl oder Brokkoli, aber auch Nüsse und kalziumreiches Mineralwasser.

- Für Vitamin D: Die beste Quelle ist die Sonne! Dein Körper produziert es selbst, wenn Sonnenlicht auf deine Haut trifft. Ergänzend helfen fetter Fisch, Eier und damit angereicherte Lebensmittel.

Bewegung: Der Schlüssel zur Knochendichte

So wichtig die Ernährung auch ist – ohne den richtigen Reiz wird der Knochen nicht stärker. Stell dir vor, du lieferst Zement und Stahl an eine Baustelle, aber niemand gibt den Befehl zu bauen. Diesen entscheidenden Befehl gibt die körperliche Belastung.

Vor allem Krafttraining und gewichtstragende Aktivitäten wie Laufen, Springen oder Tanzen senden mechanische Signale an die Knochenzellen. Diese Signale sind der Weckruf für die Osteoblasten, mehr Knochensubstanz zu bilden, um der Belastung standzuhalten.

Der Knochen folgt dem Prinzip „form follows function“. Regelmäßige, gezielte Belastung führt zu einer Verdichtung der Knochenbälkchen und einer Stärkung der äußeren Knochenschicht, was die Bruchfestigkeit messbar erhöht.

Wenn die Knochen an Kraft verlieren

Leider kann dieses fein abgestimmte System auch aus dem Gleichgewicht geraten. Die wohl bekannteste Erkrankung in diesem Zusammenhang ist die Osteoporose, oft auch als „Knochenschwund“ bezeichnet. Hier wird mehr Knochenmasse abgebaut als neu gebildet, wodurch die Knochen porös und brüchig werden.

Gerade in Deutschland ist diese Erkrankung eine große Herausforderung. Schätzungen zufolge leiden hierzulande etwa 6 Millionen Menschen daran, wobei Frauen nach der Menopause am stärksten gefährdet sind. Das führt zu einer erhöhten Anfälligkeit für Brüche, besonders an Hüfte, Wirbelsäule und Handgelenk – eine enorme Belastung für die Betroffenen und das Gesundheitssystem. Mehr über die Hintergründe der Knochengesundheit kannst du auf Wikipedia nachlesen.

Wie der Körper einen Bruch repariert

Sollte es doch einmal zu einem Bruch kommen, zeigt sich die unglaubliche Regenerationsfähigkeit unserer Knochen. Der Heilungsprozess ist ein perfekt orchestrierter Ablauf in mehreren Phasen:

- Entzündungsphase: Direkt nach dem Bruch bildet sich ein Bluterguss (Hämatom) um die Bruchstelle. Immunzellen rücken sofort an und beginnen mit den Aufräumarbeiten.

- Kallusbildung: Der Körper baut eine Art „natürlichen Gips“ aus Knorpelgewebe, den weichen Kallus. Er überbrückt die Bruchstelle und stabilisiert sie.

- Knöcherne Konsolidierung: Dieser weiche Kallus wird nach und nach durch harten Knochen ersetzt. Osteoblasten arbeiten auf Hochtouren, um die Lücke mit neuem Knochenmaterial zu füllen.

- Knochenumbau (Remodelling): Über Monate und sogar Jahre hinweg wird der neue Knochen kontinuierlich umgebaut und an seine ursprüngliche Form und Belastbarkeit angepasst. Am Ende ist von dem Bruch oft kaum noch eine Spur zu sehen.

Dieser Prozess macht deutlich, dass die Anatomie der Knochen des Menschen nicht nur auf Stabilität, sondern auch auf eine bemerkenswerte Anpassungs- und Heilungsfähigkeit ausgelegt ist. Indem du auf gute Ernährung und regelmäßige Bewegung achtest, gibst du deinem Skelett genau die Werkzeuge, die es braucht, um dich ein Leben lang stark und zuverlässig durch die Welt zu tragen.

Na, neugierig geworden? Nach so einer tiefen Reise durch unser Skelett bleiben oft noch ein paar spannende Fragen im Raum stehen. Die Anatomie der Knochen des Menschen ist eben ein riesiges Thema, und es ist ganz normal, dass man bei all den Details noch mehr wissen will. Wir haben mal die häufigsten und interessantesten Fragen für dich gesammelt und beantworten sie hier – kurz, knackig und auf den Punkt.

Dieser kleine Abschnitt ist sozusagen dein Wissens-Booster für die Kaffeepause. Hier räumen wir mit letzten Unklarheiten auf und geben dir die faszinierendsten Fakten rund um unser Knochengerüst an die Hand. Los geht’s!

Wie viele Knochen hat ein Mensch denn nun genau?

Gute Frage! Und die Antwort ist tatsächlich etwas kniffliger, als man denkt. Es kommt nämlich auf das Alter an. Ein neugeborenes Baby startet mit über 300 eher weichen Knochen ins Leben. Diese hohe Zahl ist ein genialer Schachzug der Natur, der nicht nur die Geburt erleichtert, sondern dem kleinen Körper auch die nötige Flexibilität für das rasante Wachstum der ersten Jahre gibt.

Mit der Zeit passiert dann etwas Faszinierendes: Viele dieser kleineren Knochen wachsen zusammen und verschmelzen zu größeren, stabileren Einheiten. Wenn dieser Prozess abgeschlossen ist, landet ein erwachsener Mensch bei durchschnittlich 206 bis 212 Knochen. Die Zahl 206 gilt oft als Standard, aber keine Sorge – kleine anatomische Abweichungen, wie zum Beispiel zusätzliche Sesambeine in Sehnen, sind völlig normal.

Was ist der Unterschied zwischen Knochen und Knorpel?

Auf den ersten Blick könnte man sie verwechseln, aber Knochen und Knorpel sind in Aufbau und Funktion grundverschieden. Man könnte sagen: Der Knochen ist der Stahlbeton unseres Körpers, während der Knorpel das flexible Silikon in den Fugen ist.

- Knochen sind hart, stark mineralisiert (vor allem mit Kalzium) und extrem gut durchblutet. Das macht sie zu lebendigem Gewebe, das sich selbst reparieren kann. Ihre Hauptaufgabe: Stabilität geben, schützen und Halt bieten.

- Knorpel ist dagegen ein elastisches, aber gefäßloses Stützgewebe. Weil er keine eigenen Blutgefäße hat, ernährt er sich nur langsam durch die Flüssigkeit aus seiner Umgebung. Das ist auch der Grund, warum Knorpelschäden so schlecht heilen. Seine Rolle ist die eines Stoßdämpfers und einer reibungsarmen Gleitschicht in unseren Gelenken.

Warum heilen Knochenbrüche eigentlich so gut?

Die Fähigkeit eines Knochens, nach einem Bruch oft ohne Narbe wieder komplett zusammenzuwachsen, ist eine der beeindruckendsten Leistungen unseres Körpers. Das Geheimnis liegt in seiner hervorragenden Durchblutung und den spezialisierten Zellen, die sofort zur Stelle sind.

Nach einer Fraktur bildet der Körper blitzschnell einen sogenannten Kallus – eine Art biologischen Gips aus Bindegewebe und Knorpel, der die Bruchstelle stabilisiert. Dann rücken die Knochenbauzellen (Osteoblasten) an und verwandeln diesen weichen Kallus nach und nach wieder in festen, belastbaren Knochen.

Dieser bemerkenswerte Heilungsprozess stellt nicht nur die ursprüngliche Form, sondern auch die volle Stabilität des Knochens wieder her. Über Monate und Jahre hinweg wird der neue Knochen sogar noch weiter umgebaut und an die täglichen Belastungen angepasst, bis oft kaum noch eine Spur des Bruchs zu sehen ist.

Welcher ist der leichteste und welcher der schwerste Knochen?

Auch hier zeigt unser Skelett, was für Extreme es zu bieten hat. Der mit Abstand leichteste und zugleich winzigste Knochen ist der Steigbügel (Stapes) im Mittelohr. Er ist kaum größer als ein Reiskorn und wiegt so gut wie nichts. Trotzdem ist er für unser Gehör absolut unverzichtbar.

Am anderen Ende der Skala thront der Oberschenkelknochen (Femur). Er ist nicht nur der längste, sondern auch der schwerste und stärkste Knochen im menschlichen Körper. Seine massive Bauweise muss er auch haben, schließlich trägt er das gesamte Gewicht unseres Oberkörpers und hält den enormen Kräften beim Laufen und Springen stand.

Verändern sich Knochen im Laufe des Lebens?

Und wie sie das tun! Unsere Knochen sind alles andere als totes Material. Sie befinden sich in einem ständigen, lebenslangen Umbauprozess, den Experten „Remodeling“ nennen. Spezialisierte Zellen, die Osteoklasten, bauen alte Knochensubstanz ab, während die Osteoblasten fleißig neue aufbauen.

Dieser dynamische Kreislauf erlaubt es unserem Skelett, sich an neue Herausforderungen anzupassen. Fängst du mit Krafttraining an, werden deine Knochen dichter und stärker. Bewegst du dich kaum, können sie an Masse verlieren. Dieser Prozess ist so fundamental, dass sich unser Skelett dadurch ungefähr alle 10 Jahre einmal komplett erneuert.

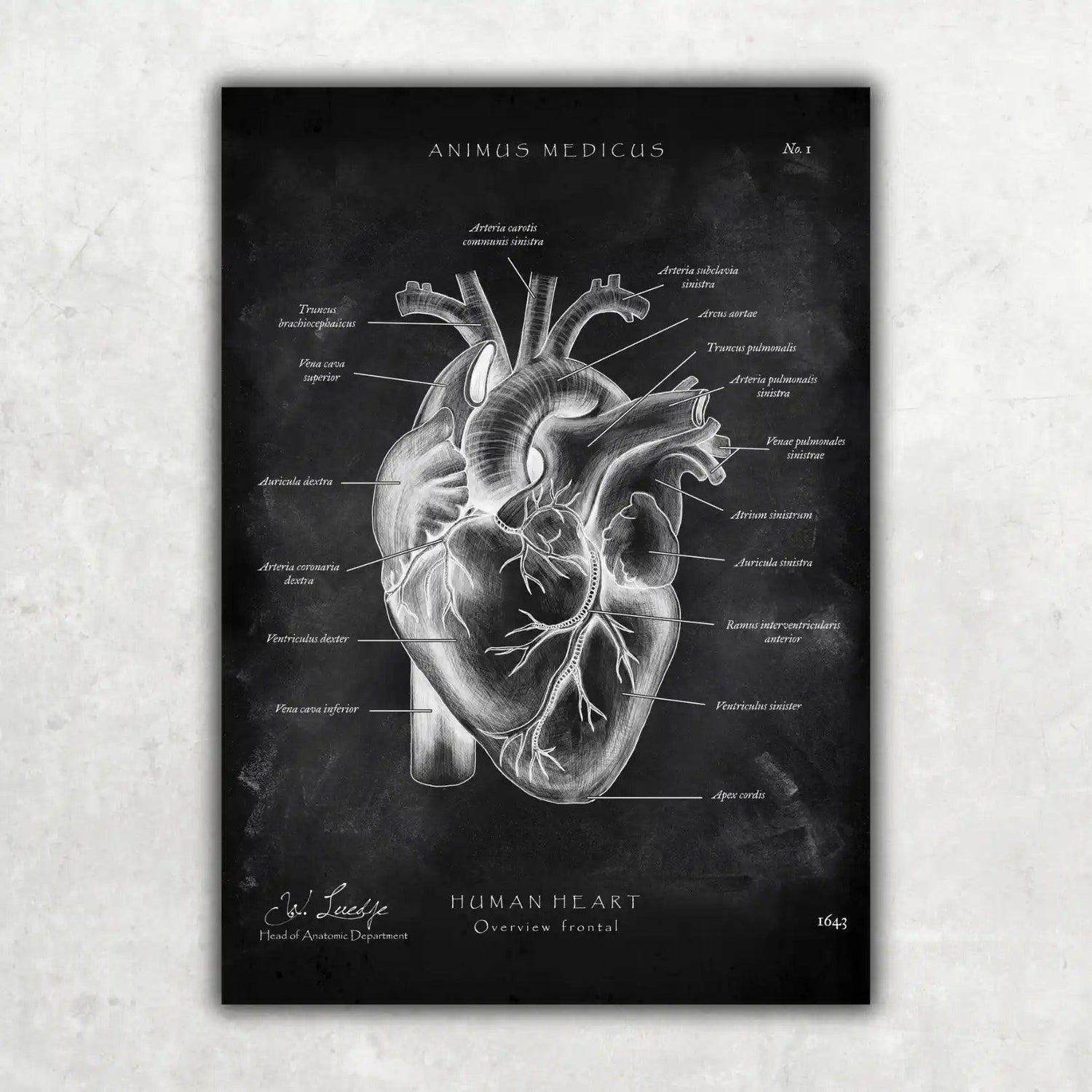

Hat dich die Reise durch die Anatomie der Knochen des Menschen genauso fasziniert wie uns? Bei Animus Medicus verwandeln wir genau diese Begeisterung für die Wissenschaft in Kunst. Entdecke unsere detailverliebten Vintage-Anatomie-Poster und Accessoires, die medizinisches Wissen und ästhetisches Design auf eine Weise verbinden, die du sonst nirgends findest. Perfekt für dein Arbeitszimmer, deine Praxis oder als ganz besonderes Geschenk. Tauche jetzt ein in die Welt von Animus Medicus und finde dein neues Lieblingsstück!