a carotis externa: Grundlagen, Äste und klinische Relevanz

Die Arteria carotis externa – schon mal gehört? Sie ist eine der zentralen Schlagadern im Hals und versorgt quasi alles, was unser Gesicht und den äußeren Kopf ausmacht. Man kann sie sich wie eine der Hauptversorgungsstraßen in einer Großstadt vorstellen: Über sie fließt das lebenswichtige Blut zu unserer Gesichtsmuskulatur, der Kopfhaut, dem Kiefer und weiten Teilen des Halses.

Die Rolle der A carotis externa im Körper

Ihren Ursprung hat die Arteria carotis externa (kurz ACE) in der gemeinsamen Halsschlagader, der Arteria carotis communis. Auf Höhe des Kehlkopfes kommt es zu einer entscheidenden Gabelung, der Karotisbifurkation. Hier teilt sich der Weg: Die Arteria carotis interna zweigt ab und zieht ins Schädelinnere, um unser Gehirn zu versorgen, während die Arteria carotis externa ihren Weg nach außen antritt.

Ihre Aufgabe ist klar verteilt: Sie ist die Hauptversorgerin für so ziemlich alles, was außerhalb des Schädels liegt. Ein bisschen wie die „Außenministerin“ der Kopf- und Halsdurchblutung.

Hauptversorgungsgebiete im Überblick

Das Versorgungsgebiet der ACE ist beeindruckend vielfältig. Über ihre zahlreichen Äste speist sie unter anderem:

- Gesichtsmuskulatur: Sie ist der Grund, warum unsere Mimik funktioniert – vom Lächeln bis zum Stirnrunzeln.

- Kopfhaut und Haare: Eine gute Durchblutung durch ihre Verästelungen ist essenziell für gesunde Haarwurzeln.

- Kiefer, Zähne und Mundraum: Ohne sie wäre die Versorgung dieser Strukturen undenkbar.

- Schilddrüse und Kehlkopf: Auch Teile dieser wichtigen Organe sind auf ihre Blutzufuhr angewiesen.

Dieses fein verzweigte Netzwerk macht sie zu einem zentralen Player im Gefäßsystem. Du möchtest mehr über die großen Verkehrswege unseres Körpers erfahren? Dann schau dir unseren umfassenden Artikel über die Arterien des Körpers an.

Die ACE ist viel mehr als nur ein Blutgefäß – sie ist die Lebensader für unsere äußere Erscheinung und für alltägliche Funktionen wie Kauen und Sprechen. Ihr Zustand hat direkten Einfluss auf die Gesundheit von Gesicht, Kiefer und Kopfhaut.

Obwohl bei Gefäßverengungen oft die Arteria carotis interna im klinischen Rampenlicht steht, sollte man die externe Karotis nicht unterschätzen. Auch sie kann von Arteriosklerose, also einer Verkalkung der Gefäßwände, betroffen sein. In über 90 Prozent der Fälle sind es die klassischen Risikofaktoren wie Bluthochdruck, Rauchen oder Diabetes, die zu solchen Veränderungen führen. Mit dem Alter steigt das Risiko deutlich: Ab 65 Jahren weist fast jeder Zehnte eine relevante Verengung der Halsschlagadern auf.

In den folgenden Abschnitten schauen wir uns die faszinierende Anatomie der A carotis externa genauer an, verfolgen ihren Verlauf und lernen ihre acht Hauptäste kennen.

Der anatomische Verlauf der A. carotis externa

Um die Funktion der A. carotis externa wirklich zu verstehen, müssen wir ihrer Route durch die komplexe Landschaft des Halses folgen. Stell dir diese Arterie wie einen wichtigen Versorgungsweg vor, der an einer großen Gabelung beginnt und sich dann geschickt seinen Weg durch dicht „besiedeltes“ anatomisches Gebiet bahnt, bevor er sich in kleinere, spezialisierte Seitenstraßen aufteilt.

Ihre Reise beginnt an einem strategisch entscheidenden Punkt: der Karotisgabel (Bifurcatio carotidis). Genau hier teilt sich die gemeinsame Halsschlagader (A. carotis communis) in ihre beiden großen Hauptäste. Die A. carotis externa liegt an dieser Stelle zunächst etwas weiter vorne und mittig (anteromedial) im Vergleich zu ihrer „Schwesterarterie“, der A. carotis interna.

Von diesem Startpunkt aus steigt sie am Hals nach oben. Dabei ist ihr Weg alles andere als eine gerade Linie. Sie kreuzt wichtige Strukturen und windet sich elegant nach vorne und zur Seite – eine anatomisch clevere Route, um all ihre Zielgebiete optimal zu erreichen.

Wichtige Wegmarken und nachbarschaftliche Beziehungen

Auf ihrem Weg nach oben ist die A. carotis externa selten allein. Sie wird von wichtigen Nerven und Venen begleitet und überkreuzt, was ihre chirurgische Bedeutung enorm unterstreicht. Jeder Millimeter zählt hier.

Ihr Verlauf führt sie mitten durch eine der größten Speicheldrüsen unseres Körpers, die Ohrspeicheldrüse (Glandula parotidea). Im Inneren dieser Drüse endet ihre Hauptstrecke und sie teilt sich schließlich in ihre beiden Endäste auf. Diese intime Beziehung zur Drüse bedeutet, dass bei Operationen in diesem Bereich höchste Präzision gefragt ist, um die Arterie nicht versehentlich zu verletzen.

Der Verlauf der A. carotis externa ist ein perfektes Beispiel dafür, wie eng funktionelle Strukturen im menschlichen Körper miteinander verwoben sind. Ihre Position relativ zu Muskeln, Nerven und Drüsen bestimmt ihre klinische Bedeutung und macht sie zu einer anatomischen Schlüsselstruktur.

Um bei den vielen Abzweigungen den Überblick nicht zu verlieren, hilft eine systematische Gliederung ungemein. Die folgende Tabelle schafft hier Klarheit.

Die Hauptäste der Arteria carotis externa

Hier ist eine systematische Übersicht der Äste der ACE, geordnet nach ihrer typischen Abgangsreihenfolge und mit einer Beschreibung ihrer Hauptversorgungsgebiete. Sie dient als eine Art „Fahrplan“ für die Blutversorgung im Kopf- und Halsbereich.

| Ast (Arteria) | Abgangsgruppe | Hauptversorgungsgebiet |

|---|---|---|

| A. thyroidea superior | Vordere Gruppe | Schilddrüse, Kehlkopf |

| A. lingualis | Vordere Gruppe | Zunge, Mundboden |

| A. facialis | Vordere Gruppe | Gesichtsmuskulatur, Gaumenmandeln |

| A. pharyngea ascendens | Mediale Gruppe | Rachen, weicher Gaumen, Paukenhöhle |

| A. occipitalis | Hintere Gruppe | Hinterhaupt, Nackenmuskulatur |

| A. auricularis posterior | Hintere Gruppe | Ohrmuschel, Kopfhaut hinter dem Ohr |

| A. maxillaris | Endast | Tiefe Gesichtsstrukturen, Kiefer, Zähne |

| A. temporalis superficialis | Endast | Kopfhaut im Schläfenbereich, Kaumuskel |

Diese strukturierte Aufteilung macht die komplexe Verzweigung auf einen Blick nachvollziehbar. Jeder Ast hat eine ganz spezifische Mission und versorgt ein klar abgegrenztes Areal.

Diese „Landkarte“ zu kennen, ist nicht nur für Anatomen, sondern auch für Chirurgen, Radiologen und Zahnärzte absolut entscheidend. Sie ermöglicht präzise Eingriffe und hilft, Durchblutungsstörungen im Kopf- und Halsbereich zu verstehen. Ein tiefes Verständnis dieser Gefäßarchitektur ist letztlich ein zentraler Baustein, um die gesamte Anatomie des menschlichen Kopfes in Struktur und Funktion zu überblicken.

Im weiteren Verlauf werden wir uns jeden dieser acht Hauptäste noch genauer ansehen und ihre individuellen Aufgaben und Versorgungsgebiete detailliert beleuchten.

Die acht Hauptäste und ihre Versorgungsgebiete

Stell dir die Arteria carotis externa wie den Hauptstamm eines Baumes vor, von dem acht kräftige Äste abgehen. Jeder dieser Äste schlägt seinen eigenen Weg ein, um ein ganz bestimmtes Areal im Kopf- und Halsbereich zu versorgen.

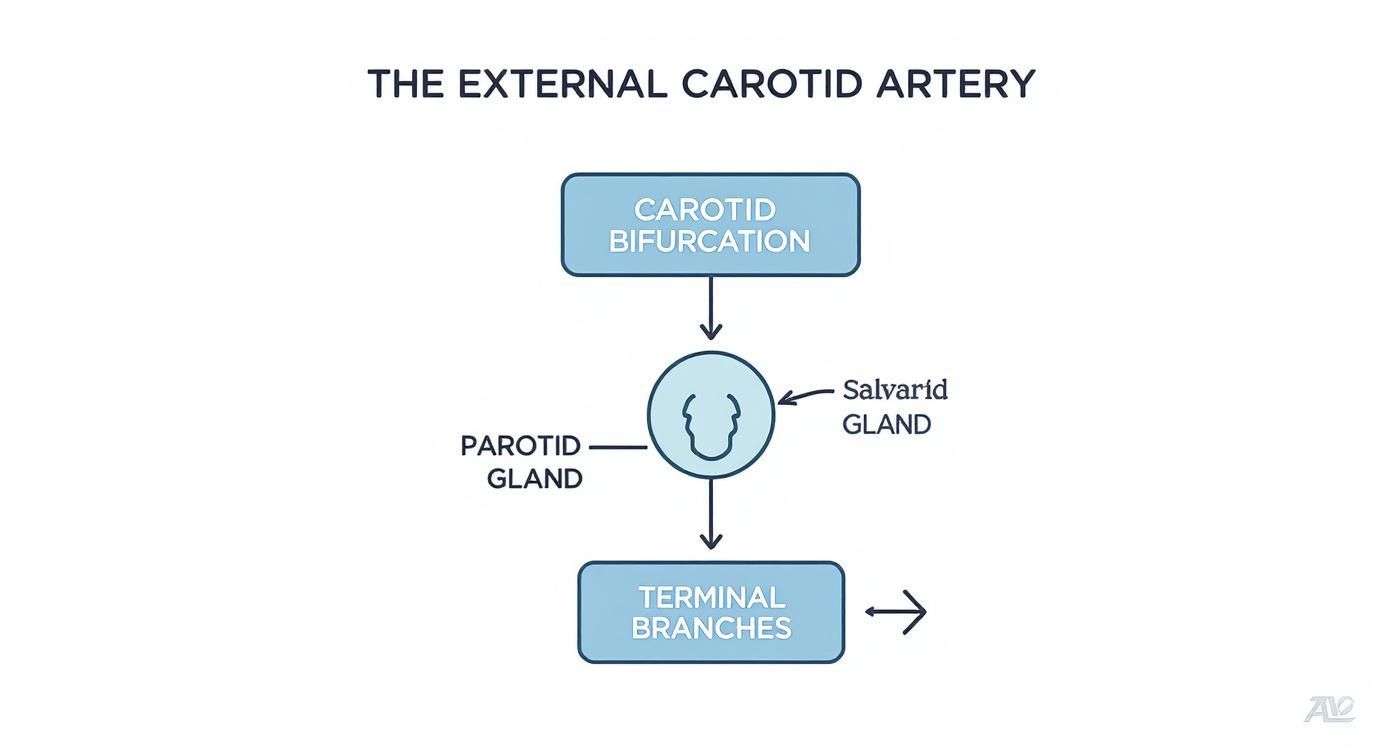

Damit du den Überblick behältst, unterteilt man diese Äste in vier Gruppen: die vorderen, die hinteren, den medialen und die Endäste. Das hilft enorm, sich ihre Verläufe und Funktionen zu merken.

Bevor wir ins Detail gehen, lohnt sich ein kurzer Blick auf den gemeinsamen Aufbau. Die Wände dieser Arterien sind von einer elastischen Membran umgeben, die den Blutdruck reguliert und Schwankungen elegant abfedert – ein Merkmal, das alle acht Äste teilen.

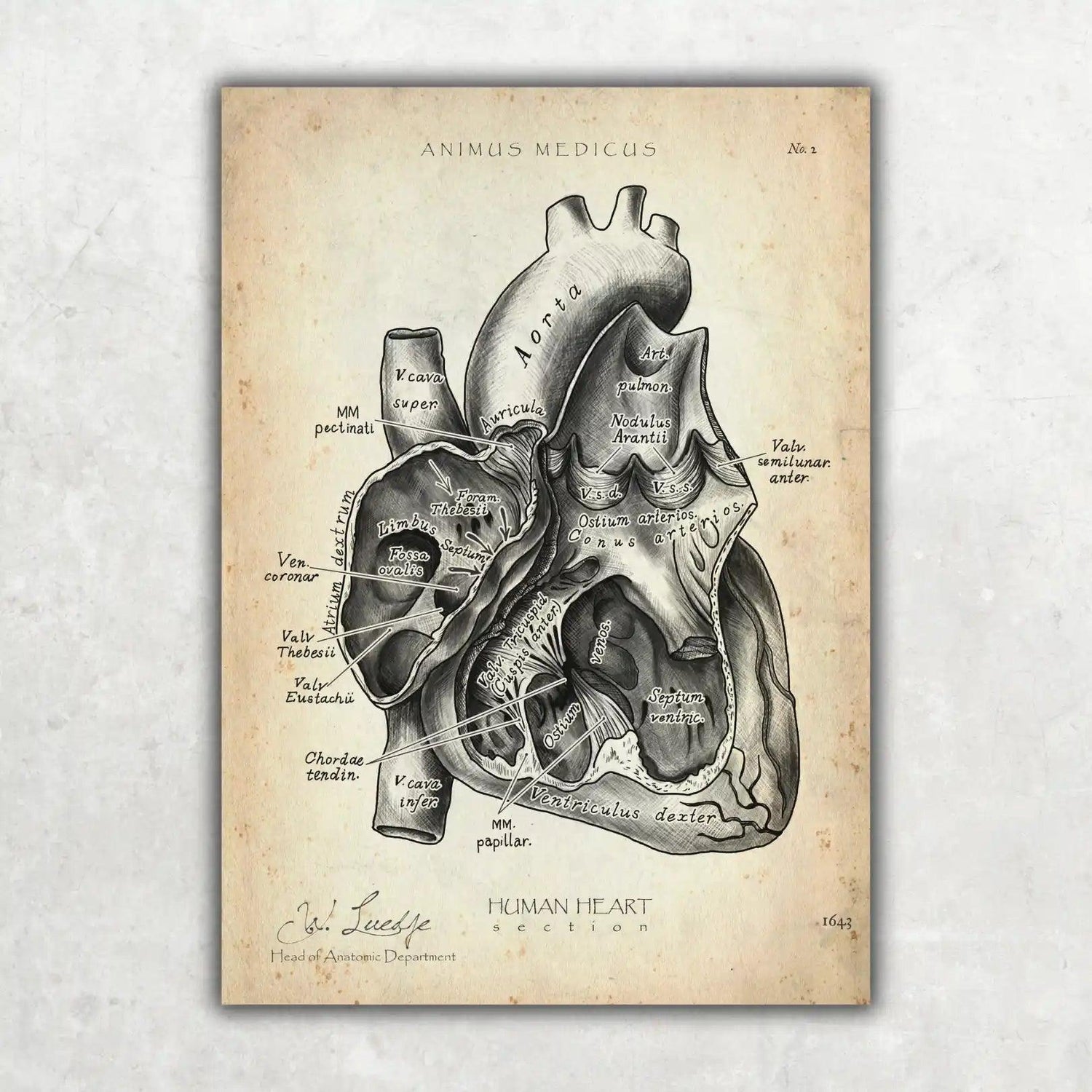

Diese Infografik zeigt dir den Weg der A. carotis externa von ihrer Abzweigung bis zu den Endästen. Ein perfekter visueller Spickzettel, um die einzelnen Abgänge und ihre Zielregionen nachzuvollziehen.

Was in der Grafik sofort auffällt, ist das präzise Timing der Abzweigungen. Die vorderen Äste verlassen den Hauptstamm relativ früh, während sich die Endäste erst viel weiter oben, innerhalb der Ohrspeicheldrüse, aufteilen. Dieser räumliche und zeitliche Abstand ist für operative Zugänge von entscheidender Bedeutung.

Schauen wir uns die Äste jetzt Gruppe für Gruppe an.

Die vorderen Äste: Versorgung für Gesicht und Kehlkopf

Die A. thyroidea superior ist der erste Ast, der sich auf den Weg macht. Sie versorgt die Schilddrüse, Teile des Kehlkopfes und den oberen Rachenraum. Direkt nach der Karotisgabel zweigt sie ab und zieht schräg nach unten.

Für das klassische Nasenbluten ist sie zwar irrelevant, aber bei jeder Schilddrüsen-OP steht sie im Mittelpunkt. Ein kurzer Ast mit enormer klinischer Bedeutung.

Als Nächstes kommt die A. lingualis, die sich, wie der Name schon sagt, voll und ganz der Zunge und dem Mundboden widmet. Sie verläuft geschickt unter dem Unterkiefer und fächert sich in kleinste Ästchen bis in die Zungenspitze auf. Ihre Arbeit ist essenziell für den Geschmackssinn und die Koordination beim Schlucken.

Der dritte im Bunde ist die A. facialis, der unbestrittene Star für unsere Gesichtsmimik. Sie schlängelt sich am Unterkieferrand entlang nach oben und versorgt Lippen, Nase und Wangen. Bei einem Facelift muss der Chirurg höllisch aufpassen, sie nicht zu verletzen – denn sie ist es, die unser Gesicht lebendig macht.

- A. thyroidea superior: Schilddrüse, Kehlkopf, Rachen

- A. lingualis: Zunge, Mundboden

- A. facialis: Gesichtsmuskulatur, Mimik

Ganz klar: Die vorderen Äste sind die Hauptversorger für alles, was mit Sprechen, Schlucken und Mimik zu tun hat.

Die hinteren und medialen Äste: Nacken, Rachen und Ohr

Der einzige mediale Ast, die A. pharyngea ascendens, steigt zum Rachen, dem weichen Gaumen und zur Paukenhöhle im Mittelohr auf. Sie ist der Hauptversorger für die Muskulatur und Schleimhaut im oberen Rachenbereich. Für HNO-Ärzte wird sie besonders bei Mittelohrentzündungen interessant, da sie die Paukenhöhle mit Blut versorgt.

Weiter hinten am Hauptstamm entspringt die A. occipitalis. Sie nimmt Kurs Richtung Hinterhaupt und kümmert sich um die Nackenmuskulatur und die darüber liegende Haut. Ein kleiner klinischer Hinweis: Hartnäckige Spannungskopfschmerzen im Nacken können durchaus mit Durchblutungsstörungen in diesem Gefäß zusammenhängen.

Der letzte im hinteren Trio ist die A. auricularis posterior. Sie zweigt nahe dem Warzenfortsatz (Mastoid) ab und beliefert die Ohrmuschel, den äußeren Gehörgang und die Kopfhaut hinter dem Ohr. Bei Operationen oder Entzündungen in diesem Bereich hat man sie immer auf dem Schirm.

- A. pharyngea ascendens: Oberer Rachen, Gaumen, Paukenhöhle

- A. occipitalis: Hinterhaupt, Nackenmuskulatur und -haut

- A. auricularis posterior: Ohrmuschel, Kopfhaut hinter dem Ohr

Diese Gruppe sichert die Blutversorgung in den tiefen und hinteren Strukturen von Hals und Kopf.

Die Endäste: Kiefer, Schläfe und Zähne

Ganz am Ende ihrer Reise, gut geschützt in der Ohrspeicheldrüse (Glandula parotidea), teilt sich die A. carotis externa in ihre beiden Endäste auf.

Die A. maxillaris ist der kräftigere der beiden und taucht in die Tiefe ab. Sie hat ein riesiges Versorgungsgebiet: Ober- und Unterkiefer, die Zähne, die Nasenhöhle und sogar Teile des harten Gaumens hängen von ihr ab. In der Praxis ist sie oft die Schuldige bei schwer zu stillendem Nasenbluten – genauer gesagt einer ihrer Zweige, die A. sphenopalatina.

Der zweite Endast, die A. temporalis superficialis, verläuft, wie ihr Name andeutet, direkt unter der Haut der Schläfe. Sie versorgt die Kaumuskulatur und die Kopfhaut in dieser Region. Ihr Puls lässt sich an der Schläfe leicht tasten. Ein Tipp für den klinischen Alltag: Bei unklaren Schwellungen im Schläfenbereich sollte man immer an ein Aneurysma dieses Gefäßes denken.

- A. maxillaris: Kiefer, Zähne, Nasenhöhle

- A. temporalis superficialis: Schläfenregion, Kaumuskeln, Kopfhaut

Wenn man dieses komplexe Netzwerk aus acht Hauptästen einmal verstanden hat, werden viele klinische Symptome – von Kieferschmerzen über Gesichtsschwellungen bis hin zu hartnäckigen Kopfschmerzen – plötzlich viel logischer. Dieses Wissen hilft dir, anatomische Zusammenhänge besser zu interpretieren und im Klinikalltag schneller die richtigen diagnostischen Schlüsse zu ziehen.

Wenn die Anatomie auf den Klinikalltag trifft: Die A. carotis externa in der Praxis

Nachdem wir uns durch die verschlungenen Pfade der A. carotis externa und ihrer Äste navigiert haben, wird es Zeit, vom Anatomieatlas direkt in den Klinikalltag zu springen. Man könnte meinen, dieses Wissen sei nur etwas für Anatomie-Nerds. Falsch gedacht. Für Ärzte ist das Verständnis dieses Gefäßes täglich Brot und oft entscheidend für Diagnose, Eingriffe und die erfolgreiche Behandlung mancher Erkrankungen.

Klar, ihre berühmte „Schwester“, die A. carotis interna, stiehlt ihr oft die Show, weil sie direkt unser Gehirn versorgt. Doch die A. carotis externa spielt ihre Rolle keineswegs im Schatten. Probleme mit ihr können weitreichende Konsequenzen haben und verlangen ein klares Verständnis für ihren Verlauf und ihre Aufgaben.

Arteriosklerose: Wenn die Versorgungsleitung „verkalkt“

Wie jede andere Arterie im Körper kann auch die A. carotis externa von Arteriosklerose betroffen sein. Umgangssprachlich nennen wir das „Arterienverkalkung“. Dabei lagern sich Fette und Kalk an der Gefäßwand ab und bilden Plaques, die die Arterie immer weiter verengen – eine sogenannte Stenose.

Im Gegensatz zu einer Stenose der A. carotis interna führt das hier nur selten direkt zu einem Schlaganfall. Die Warnsignale sind oft subtiler, aber deswegen nicht weniger wichtig. Patienten berichten dann vielleicht von:

- Schmerzen beim Kauen (Claudicatio masticatoria): Klingt seltsam, ist aber logisch. Die Kaumuskulatur bekommt nicht genug Sauerstoff und fängt an zu schmerzen, wie ein Wadenkrampf beim Joggen.

- Diffusen Gesichtsschmerzen: Eine mangelhafte Durchblutung kann sich durch schwer zu lokalisierende Schmerzen im Versorgungsgebiet der Arterie bemerkbar machen.

- Schlechter Wundheilung: Nach einer Zahn-OP oder einer Verletzung im Gesicht kann die Heilung ins Stocken geraten, weil einfach nicht genug „Baumaterial“ über das Blut ankommt.

Stellen Sie sich eine Stenose der A. carotis externa wie eine verengte Zufahrtsstraße zu einem Stadtteil vor. Meistens fließt der Verkehr noch irgendwie. Aber zur Rushhour – also wenn der Körper mehr Leistung fordert – bricht alles zusammen. Das spürt man dann als Schmerz oder Funktionsstörung.

Auch wenn es seltener ist, sollte man das Risiko nicht unterschätzen. Bei einer hochgradigen Verengung können sich kleine Blutgerinnsel bilden, die über Verbindungsgefäße (Anastomosen) doch in den Kreislauf der A. carotis interna gelangen und einen Schlaganfall auslösen.

Ein entscheidender Akteur in Chirurgie und Radiologie

Für Chirurgen ist die A. carotis externa ein unverzichtbarer Orientierungspunkt. Bei jedem Eingriff am Hals oder im Gesicht muss ihre Lage ganz genau bekannt sein, um sie nicht versehentlich zu verletzen. Das gehört zum kleinen Einmaleins im OP.

Noch spannender wird es in der interventionellen Radiologie. Hier wird die Arterie nicht nur umgangen, sondern aktiv als eine Art „Autobahn“ für minimalinvasive Eingriffe genutzt. Über sie können Radiologen gezielt Blutungen stillen oder Tumore bekämpfen.

- Embolisation bei Blutungen: Stellen Sie sich unstillbares Nasenbluten vor, das oft von einem kleinen Ast der A. maxillaris kommt. Statt einer großen OP können Radiologen einen winzigen Katheter bis zu diesem Ast vorschieben und ihn gezielt verschließen. Problem gelöst.

- Tumorbehandlung: Manche Tumoren im Kopf-Hals-Bereich sind extrem stark durchblutet. Um den Blutverlust bei der Operation zu minimieren, können die versorgenden Äste der A. carotis externa vorab gezielt blockiert werden. Man hungert den Tumor quasi aus.

Diese eleganten Verfahren zeigen perfekt, wie detailliertes anatomisches Wissen über die a carotis externa die Grundlage für hochmoderne und schonende Behandlungen bildet.

Die sogenannte extrakranielle Karotisstenose, die beide Halsschlagadern betreffen kann, ist eine der Hauptursachen für ischämische Schlaganfälle. In Deutschland erleiden jedes Jahr rund 200.000 Menschen einen solchen Schlaganfall. Schätzungen zufolge sind davon 20.000 bis 30.000 Fälle auf eine Karotisstenose zurückzuführen – eine Zahl, die eindrücklich zeigt, wie wichtig die Überwachung und Behandlung dieser Gefäßverengungen ist. Wer tiefer in die Materie einsteigen will, findet hier weitere Hintergründe zur extrakraniellen Karotisstenose.

Untersuchung und Behandlung der A. carotis externa

Wie werfen Ärzte eigentlich einen genauen Blick auf die A. carotis externa und was tun sie, wenn es Probleme gibt? Die moderne Medizin hat hierfür eine ganze Palette an Verfahren parat – von der völlig schmerzlosen Diagnostik bis hin zu hochpräzisen, minimalinvasiven Eingriffen. So lässt sich der Zustand der Arterie ganz genau beurteilen und zielgerichtet behandeln.

Der erste und wichtigste Schritt ist fast immer eine unkomplizierte Ultraschalluntersuchung. Hier kommt eine spezielle Technik zum Einsatz, die sich Duplexsonographie nennt.

Stell dir das wie ein hochmodernes Echolot für deine Blutgefäße vor. Das Gerät kombiniert ein klassisches Ultraschallbild, das die Arterie und ihre Wände zeigt, mit einer Doppler-Messung, die den Blutfluss farbig darstellt. So können Ärzte Engstellen, sogenannte Stenosen, oder Verkalkungen sofort erkennen und genau einschätzen, wie stark die Durchblutung gestört ist.

Detaillierte Einblicke durch Bildgebung

Manchmal reicht der Ultraschall allein nicht aus, um ein vollständiges Bild zu bekommen, gerade wenn die Anatomie etwas komplizierter ist. Dann kommen Schnittbildverfahren ins Spiel, die eine dreidimensionale Landkarte des Gefäßsystems erstellen und jeden Winkel ausleuchten.

Zu den wichtigsten Methoden gehören hier:

- CT-Angiographie (CTA): Dabei wird ein Kontrastmittel in die Blutbahn gespritzt, während eine Computertomographie läuft. Das Ergebnis sind gestochen scharfe 3D-Bilder, die den genauen Verlauf der A. carotis externa und all ihrer feinen Äste abbilden.

- MR-Angiographie (MRA): Dieses Verfahren nutzt Magnetfelder anstelle von Röntgenstrahlen und liefert oft noch mehr Details, besonders wenn es um die umliegenden Weichteile geht. Damit lässt sich die Beziehung der Arterie zu Nerven und Muskeln perfekt verstehen. Falls du dich fragst, wie Ärzte solche Bilder analysieren, schau dir doch mal unseren Beitrag zum Thema MRT-Bilder auswerten an.

Diese Verfahren sind das A und O, um operative oder andere Eingriffe exakt zu planen.

Gezielte Eingriffe direkt im Gefäß

Wenn es um die Behandlung von Problemen an der A. carotis externa geht, ist das oft weniger dramatisch als bei ihrer berühmten Schwester, der A. carotis interna. Statt großer Operationen greifen interventionelle Radiologen hier häufig auf minimalinvasive Techniken zurück.

Ein Paradebeispiel dafür ist die sogenannte Embolisation. Dabei wird ein winziger Katheter, meist über eine Arterie in der Leiste, bis in den betroffenen Ast der A. carotis externa vorgeschoben. Durch diesen Katheter können dann winzige Partikel oder Spiralen eingebracht werden, um das Gefäß ganz gezielt zu verschließen.

Man kann sich das wie einen hochpräzisen Klempnereingriff direkt in der Blutbahn vorstellen. Diese Methode ist Gold wert, um unkontrollierbare Blutungen (wie starkes Nasenbluten) zu stoppen oder stark durchblutete Tumoren vor einer Operation quasi „auszuhungern“, indem man ihnen einfach die Blutzufuhr abdreht.

Bei der Behandlung von Verengungen der Halsschlagadern ist Zeit ein kritischer Faktor. Studien zeigen, dass in Deutschland nur etwa 35 Prozent der Patienten innerhalb von zwei Tagen nach einem Warnsignal wie einem leichten Schlaganfall operiert werden. Dabei ist eine frühe Behandlung entscheidend, denn das Risiko für einen weiteren, oft schwereren Schlaganfall ist in den ersten Tagen am höchsten.

A. carotis externa: Deine Fragen, unsere Antworten

Nach diesem tiefen Einblick in die Anatomie und den verschlungenen Pfaden der A. carotis externa bleiben oft noch ein paar ganz konkrete Fragen im Raum stehen. Genau die wollen wir uns jetzt schnappen. Hier findest du die häufigsten Fragen – kurz, knackig und auf den Punkt gebracht, damit du dein Wissen festigen und letzte Unklarheiten aus dem Weg räumen kannst.

Was unterscheidet die A. carotis externa von der interna?

Der entscheidende Unterschied zwischen der Arteria carotis externa und ihrer berühmten Schwester, der Arteria carotis interna, liegt in ihrem Zuständigkeitsbereich. Stell es dir am besten so vor: Die A. carotis interna ist die „Innenarchitektin“. Sie hat nur ein Ziel: Sie zieht schnurstracks ins Schädelinnere, um unser Gehirn und die Augen mit lebenswichtigem, sauerstoffreichem Blut zu versorgen.

Die A. carotis externa hingegen ist die fleißige „Außenversorgerin“. Ihre Mission ist es, alles zu nähren, was sich außerhalb des Schädels befindet. Dazu gehört das gesamte Gesicht, die Kopfhaut, der Kiefer samt Zähnen, die Zunge und sogar Teile des Halses, wie etwa die Schilddrüse.

Ein weiteres klares Erkennungsmerkmal ist ihr Verzweigungsmuster. Die A. carotis externa fackelt nicht lange und gibt schon kurz nach ihrem Ursprung am Hals ihre acht Hauptäste ab. Die A. carotis interna hingegen bleibt auf ihrem Weg durch den Hals völlig astrein – sie gibt keinen einzigen Ast ab und teilt sich erst auf, nachdem sie die Schädelbasis durchbrochen hat.

Ist eine verengte A. carotis externa gefährlich?

Eine Verengung, die wir Mediziner als Stenose bezeichnen, ist in der A. carotis externa in der Regel deutlich weniger dramatisch als in der A. carotis interna. Der simple Grund: Sie versorgt nicht direkt das Gehirn. Ein Schlaganfall, der direkt von einer Engstelle in diesem Gefäß ausgeht, ist daher extrem unwahrscheinlich.

Trotzdem sollte man eine solche Stenose nicht auf die leichte Schulter nehmen, denn sie kann durchaus für unangenehme Symptome sorgen. Wenn die Durchblutung stark gedrosselt ist, bekommen die versorgten Muskeln nicht genug Sauerstoff. Das kann sich dann so äußern:

- Schmerzen im Kiefer beim Kauen: Ein Phänomen, das auch als Claudicatio masticatoria bekannt ist. Es fühlt sich an wie ein fieser Muskelkrampf, wenn man zu lange gekaut hat.

- Diffuse Schmerzen im Gesicht oder an der Schläfe: Eine Mangelversorgung der Gesichts- oder Kaumuskulatur kann Schmerzen verursachen, die man oft gar nicht richtig zuordnen kann.

Obwohl eine Stenose der A. carotis externa selten ein akuter Notfall ist, sollte man sie als wichtiges Warnsignal verstehen. Sie zeigt, dass im Körper eine generelle Neigung zur Arteriosklerose (Arterienverkalkung) besteht. Und das bedeutet, dass auch andere, für uns kritischere Gefäße betroffen sein könnten.

In sehr seltenen Fällen gibt es auch ein indirektes Risiko. Über winzige Verbindungsgefäße (Anastomosen) könnten Blutgerinnsel von der A. carotis externa in den Kreislauf der A. carotis interna gelangen. Allein schon aus diesem Grund wird jede relevante Stenose von einem Arzt sorgfältig im Auge behalten.

Welche Rolle spielt die A. carotis externa bei Nasenbluten?

Diese Frage ist ein Paradebeispiel dafür, wie wichtig detailliertes Anatomiewissen im klinischen Alltag ist. Bei richtig heftigem, unkontrollierbarem Nasenbluten (Epistaxis), das sich einfach nicht stoppen lässt, ist oft ein winziger, aber sehr potenter Ast der A. carotis externa der Übeltäter.

In den meisten dieser schweren Fälle entspringt die Blutung der Arteria sphenopalatina. Sie ist ein Endast der Arteria maxillaris, welche wiederum einer der beiden großen Endäste der A. carotis externa ist. Die A. sphenopalatina versorgt den hinteren Teil der Nasenschleimhaut und ist berüchtigt für ihre starke Durchblutung.

Wenn alle Standardmethoden wie Tamponaden versagen, schlägt die Stunde der interventionellen Radiologie. Hier können Spezialisten über einen winzigen Katheter, der meist in der Leiste eingeführt wird, gezielt bis zu diesem kleinen Gefäß navigieren. Dort platzieren sie winzige Partikel, um den Blutfluss zu blockieren – ein elegantes Verfahren, das wir Embolisation nennen. So wird die Blutung direkt an der Quelle gestoppt, ohne dass eine große Operation nötig ist. Ein perfektes Beispiel, wie präzises Wissen über die A. carotis externa jeden Tag Leben retten kann.

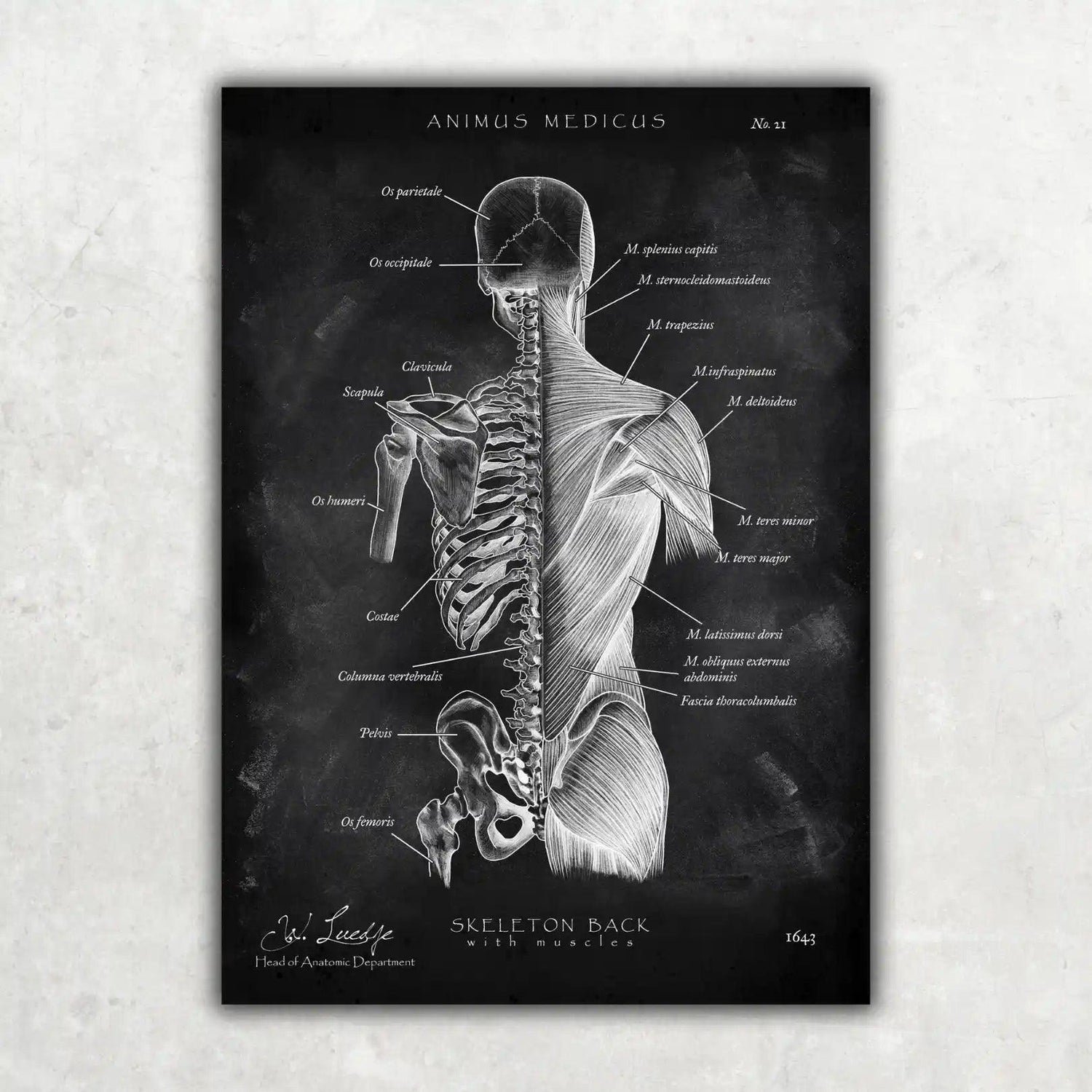

Wir hoffen, diese Antworten haben dabei geholfen, dein Wissen über die faszinierende Anatomie der A. carotis externa zu vertiefen. Wenn du die Schönheit medizinischer Illustrationen genauso schätzt wie wir, dann entdecke die einzigartigen Anatomie-Designs bei Animus Medicus. Verwandle dein Wissen in Kunst – besuche uns auf https://animus-medicus.de.